今年6月初,藥品販賣者王偉杰(化名)將二類精神藥品佐匹克隆片從四川發給江陰一個買家后,因“涉嫌販賣毒品”被警方拘留。

作為一種特殊管控的藥品,精神藥品不規范地連續使用易產生依賴性、成癮性,若流入非法渠道則會造成嚴重社會危害甚至違法犯罪。

根據“網上黑市”常見的具有鎮靜催眠效果的一、二類精神藥品,澎湃新聞記者梳理統計中國裁判文書網公開信息發現,2019年8月至2021年8月,兩年間共有231起涉及走私、販賣常見一、二類精神藥品刑案。

一些藥品販賣者往往通過去醫院“騙藥”后轉手倒賣,或直接利用經營診所或精神病醫院,及醫生、護士身份出貨。“互聯網+物流寄遞”的兜售模式下,不少藥販通過百度貼吧、QQ、微信推銷聯系,走二手交易平臺“閑魚”或“轉轉”出貨,快遞寄貨。

一個藥販在二手交易平臺“轉轉”掛上一個二手塑料路障的商品鏈接,記者支付100元后,他隨之發來一盒賽諾菲藥業生產的7片裝思諾思。

精神藥品本身具有的特殊雙重性,多年來,監管層一直在扎緊監管的“籬笆”,盡力避免在采購、運輸、儲存、調劑、使用、銷毀等流程中的不法流出。但現實情況是“網上黑市”依然存在,非法流入市場的鎮靜催眠類藥品成為諸多違法犯罪活動的“幫兇”。

多位專業人士就此建議,應該加快推動聯網電子處方和預警系統的建立,幫助醫生或藥師了解患者的治療情況,也能進一步追蹤藥物流向,提前預警。

一位奮戰在禁毒一線的某禁毒大隊副大隊長認為,若禁毒局牽頭,以公安部門過去大量偵破的案例為支撐,把破案思路形成業務模板,推出一種聚合網絡藥店、快遞等多平臺信息共享的全國聯合預警系統,就可以精準追溯藥物動態,“實現精準打擊,提高辦案效率。”

“互聯網+物流寄遞”

非法售賣精神藥品模式突出

根據“網上黑市”銷售的常見鎮靜催眠效果的一、二類精神藥品,記者梳理2019年8月至2021年8月,中國裁判文書網上所有公開涉及走私、販賣此類精神藥品刑案后發現,兩年間共有231起此類刑案。涉及走私、販賣的精神藥品包括一類精神藥品三唑侖,二類精神藥品佐匹克隆、唑吡坦、咪達唑侖、阿普唑侖、氟硝西泮、氯硝西泮、右佐匹克隆、艾司唑侖、地西泮、勞拉西泮等。

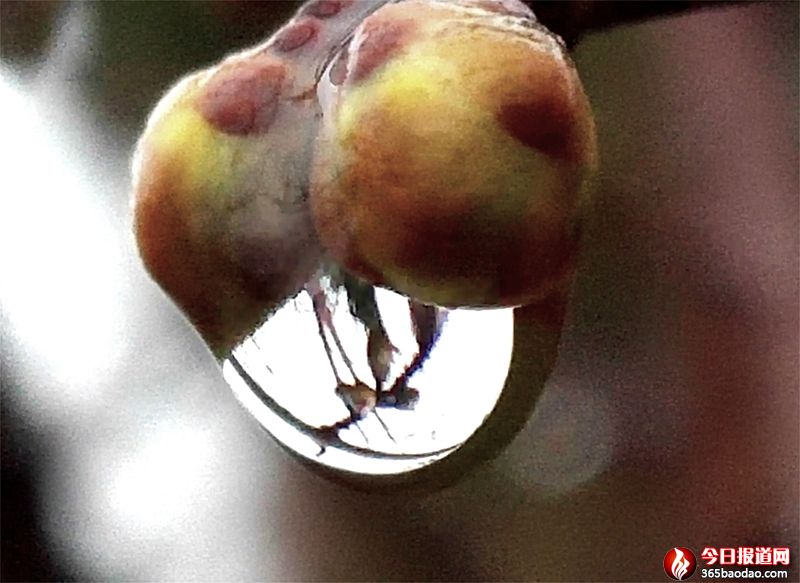

常見的鎮靜催眠藥物,記者調查發現,多個出現在“黑市”流通中。

其中,超一半刑案涉及走私、販賣咪達唑侖類、氟硝西泮類及阿普唑侖類案件,分別為71起、41起、33起。

我國于2005年11月1日起開始施行《麻醉藥品和精神藥品管理條例》;2013年,原食品藥品監督管理總局將“三唑侖”列為第一類精神藥品目錄,其他BZDs(苯二氮䓬類藥物)Z藥(選擇性苯二氮䓬類受體激動劑)佐匹克隆、右佐匹克隆、唑吡坦、扎來普隆等列入第二類精神藥品目錄,予以管控。

記者注意到,通過進境郵遞渠道,偽裝成鈣片、酵素等物品非法郵寄氟硝西泮的案件多發,日本成為主要來源地。咪達唑侖則主要被吸毒者販賣,用作常規毒品的替代品。

根據案例歸納的共性,通過“互聯網+物流寄遞”的販毒活動也明顯增多。

231起案例中,部分案例披露了更為詳細的案情信息,其中販賣者通過微信、QQ(含QQ群、微信朋友圈)推銷、聯系的案例達40起;買賣雙方為了填補初次交易的信任裂隙,通過在二手交易平臺“閑魚”上掛鏈接支付購買的案例23起,行內稱“走平臺”;通過百度貼吧推銷聯系的案例9起;同時使用QQ、微信、閑魚、百度貼吧等多個平臺聯系購買的案例4起。

販賣者常常通過在QQ群、百度貼吧推銷精神藥品,添加微信或QQ好友溝通后,再通過掛閑魚商品鏈接轉手出售,通過物流快遞完成交易,形成一個完整“網上黑市”交易鏈條。如廣東深圳市南山區法院2021年2月23日裁判的一起案例披露,2020年10月22日,王某某在百度貼吧看到有人販賣精神管制藥品,遂通過微信加了販賣者姚某龍為好友。雙方加為好友后,商談以100元價格購買7顆右佐匹克隆片,并通過閑魚App交易上述管制藥品。

記者與藥販在QQ上的聊天截圖。

這種“互聯網+物流寄遞”的模式成為禁毒領域關注的新要點。

《2020中國毒品形勢報告》提到,“互聯網+物流寄遞”販毒活動增多。物流寄遞渠道販毒案件持續上升,全國共破獲物流寄遞渠道販毒案件3011起,繳獲毒品4.3噸,分別上升9.5%和1.1%,“大宗走物流、小宗走寄遞”特點明顯。

診所醫院“內鬼”參與販賣

值得注意的是,根據部分案例披露的信息,在這些流入市場的管制精神藥品來源中,部分為“內鬼”所售。有9起案例販賣者經營診所或精神病醫院,或擔任醫院醫生、護士,利用工作便利將經手的精神藥品倒賣。

如山西陽泉市某醫療集團病區護士長李某青伙利用工作便利,收集包括佐匹克隆片在內的各種精神類藥品,并伙同其前夫在網上售賣;楊某利用自己是執業醫師的工作便利,從單位開出大量國家管制的精神藥品,在閑魚平臺發布出售信息予以販賣。

而經營河南省光山縣精神病院、息縣精神病醫院、潢川縣精神病醫院的韓學印更是冒用他人身份信息,以郵寄快遞的方式向吸毒人員在內的客戶販賣能夠形成癮癖的氯硝西泮片、咪達唑侖、阿普唑侖等精神藥品。至案發,韓學印通過息縣德邦物流公司共寄件31次,收取代收貨款總計120951元。

一位藥販手中的二類精神藥品阿普唑侖片。

另有8起案件中,販賣者通過去醫院謊稱有精神疾病“騙藥”后,隨之轉賣。如2019年12月起,劉某伙同其妻子被告人徐某,通過互聯網販賣管制類精神藥品,徐某負責到醫院掛號開藥品,劉某負責聯系買家、收款后由徐某郵寄藥品。

根據這些案件披露的信息,販賣者和購買者多為青年群體,呈現年輕化趨勢,購買者中甚至有職校學生求藥。

就此,多年從事毒品犯罪辯護的江蘇彭淮律師事務所律師胡陽光向澎湃新聞表示,近年來,精神藥品濫用的案件呈低齡化趨勢。從他的實際經驗來看,主要集中于18歲至22歲的青年群體。該類人群通過網絡接觸到精神藥品后,地域跨度和擴散范圍廣泛,涉案地區呈多點爆發趨勢。

非法渠道銷售或購買

精神藥品行為如何定性?

通過深入調查,記者聯系到一位已被警方抓獲目前處于取保候審階段的精神藥品販賣者,試圖分析其販賣細節和行為動機。

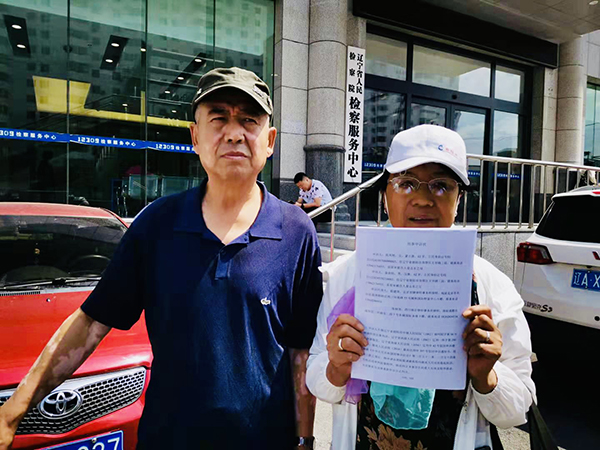

因在網上售賣佐匹克隆片在內的精神藥品,今年6月,王偉杰等人被警方抓獲,案件被定性為“涉嫌販賣毒品案”,6月29日繳納2000元保證金后,他被取保候審。

因在網上售賣佐匹克隆片在內的精神藥品,今年6月,王偉杰等人被警方抓獲,以“涉嫌販賣毒品”被拘留,6月29日在繳納2000元保證金后,他被取保候審。

王偉杰告訴澎湃新聞,他一直在吃佐匹克隆片,今年3月開始賣多余的藥品,在百度貼吧“失眠吧”中留聯系方式,尋找客戶。6月3日將兩盒佐匹克隆片從四川快遞發往江陰后,他被警方抓獲。

王偉杰辯稱,被抓時他賺了4000多元,藥品都是自己到醫院所開,轉手倒賣。賣的時候只知道是違禁藥品,被抓后得知是按毒品算。

對于這一種情況,多年奮戰在禁毒緝毒一線的某禁毒大隊副大隊長對澎湃新聞表示,對犯罪事實的認定和追究刑事責任,必須做到“主客觀統一”。

他解釋,實際上,《刑法》第三百四十七條規定,走私、販賣毒品罪,應考察行為人是否具有“主客觀一致性”,即其是否意識到該藥品屬于“毒品”范疇。只有在走私、銷售相關藥品的人意識到該藥為毒品的情況下,才涉嫌構成走私、販賣毒品罪。

“藥品和毒品之間的距離,在法律上看似只多了一個法律列管,但實際上差距非常大。”從事多年毒品犯罪辯護的江蘇彭淮律師事務所律師胡陽光向澎湃新聞表示,我國司法部門對于精神類藥物濫用的量刑,原則上還是按照毒品犯罪的基本原則,傾向于“能認定、盡量認定”從嚴從重判處。比如吸毒人員之間內部解決毒源問題時,無論中間人承擔什么角色,只要促成了毒品向吸毒人員的流向轉移,客觀上促進了毒品的買賣,一律都算作販賣毒品罪。

同時,我國的列管藥物目錄每年都會發生變動,主要依據公安部門毒品監測系統追蹤到的藥物濫用地區、形式及蔓延速度,作及時調整。當藥物被列管后實施買賣,則一律按照販賣毒品罪處理。

在司法實務中,精神類藥物的量刑主要參考2016年6月21日國家禁毒辦發布的《104種非藥用類麻醉藥品和精神藥品管制品種依賴性折算表》,規定其與海洛因的折算比例。

上海元達律師事務所律師沈卓青也向澎湃新聞分析了此類犯罪中的另一種情況。

他指出,根據《刑法》相關規定,若在購買、存儲相關藥品過程中被查獲,沒有證據證明其是為了實施販賣毒品等其他犯罪,只要毒品數量達到《刑法》第三百四十八條規定的“最低數量標準”時,就可能構成“非法持有毒品罪”。若在運輸過程中被查獲,沒有證據證明其是為了實施販賣毒品等其他犯罪,毒品數量達到較大以上的,可能構成“運輸毒品罪”。

沈卓青指出,如買方在購買該類精神管制藥品后,作為毒品吸食,可能因吸毒而被根據《治安管理處罰法》進行處罰。

濫用精神藥品容易形成藥物依賴

實際上,從非法渠道購買使用管制精神藥品,除了存在藥品質量安全和一定的法律風險,還易造成藥物依賴的不良后果。

上海交通大學醫學院附屬精神衛生中心趙敏教授指出,大部分安眠鎮定類藥物多經由肝臟代謝。一些特殊人群,尤其是老年群體,因為肝臟代謝藥物能力降低,導致藥物在體內蓄積,容易出現過度鎮靜、認知障礙、譫妄及跌倒等不良反應。

“依賴一旦形成,就要對患者實施嚴格的計劃撤藥方案。”上海交通大學醫學院附屬精神衛生中心物質成癮科主任醫師杜江告訴澎湃新聞,替代藥物的選擇上,主要是將患者使用的短效藥物,替換為成癮性較低的同類長效藥物,根據患者的實際情況調整劑量,防止出現明顯的不適。接下來,逐漸減量,直到最后停藥,一般周期為2周左右。若患者仍存在失眠問題,則在階段性戒斷后,調整補充一些助眠的藥物。

多位精神科專家也向記者表示,從理論上來說,替代藥物治療可以幫助戒除身體依賴,但徹底戒斷較難實現。

“任何一種成癮,都需要貫穿終身的治療。”杜江表示,相比身體依賴,患者對于藥物的心理依賴很難把控。當患者階段性戒斷出院后,面對一些應激因素,導致情緒受到波動或再次出現失眠癥狀,患者就很容易走回老路,“因為藥物成癮時的記憶是難以消除的。”

她以一位年輕的二類精神藥品思諾思上癮患者為例,在接受戒斷治療之前,該患者每天要吃100粒藥物才能滿足。接受替代治療后,雖然情況有所好轉,暫時性戒掉了身體依賴,但沒過多久,她又開始服用思諾思,并再次住進醫院接受治療。

“成癮可以看做是一種慢病,就像高血壓和糖尿病一樣,是一個需要長期干預的過程。”杜江說道。

近年來,用藥成癮的風險,也成為了醫生使用此類藥物的障礙。前述蘇南某三甲醫院不具名心理科醫生直言,她一般不給病人開具氯硝西泮,因為藥效很強,“一片可以頂好多片阿普唑侖。”

趙敏指出,目前一些醫療人員因鎮靜催眠藥可能導致的成癮性等不良后果,懼怕開具相應處方藥物。同時,也有部分醫師對該類藥物缺乏深入了解,對藥物潛在的危害認識不足,開具處方用藥不規范,導致需要治療的患者得不到合理的治療,“不能因為使用失誤、個人和專業的偏見以及某些不全面的宣傳,而限制對需要該類藥物治療患者的合理使用。”

澎湃新聞了解到,由中國藥物濫用防治協會組織國內數十位行業專家編寫的《鎮靜催眠藥臨床使用指南》即將出版。該指南涉及到上述常見鎮靜催眠藥物的藥理學、臨床使用、法律列管、不良反應及處理,特別涉及到依賴、濫用的預防與處理、特殊人群使用等問題。

“希望通過這本書,幫助我們的醫療工作者更加了解藥物特性,規范療程,有利于更為科學合理的使用。”趙敏表示。

如何管住精神藥品“網上黑市”?

一直以來,我國對于列管精神藥品的管理非常嚴格,但利益驅使之下,“網上黑市”依然猖獗。基于實踐經驗,多位專家學者向澎湃新聞剖析了當下藥物生產到患者使用的幾個關鍵環節,并就可能存在的風險及漏洞,提出建設性意見。

“法律的尊嚴不僅是制定出來的,也是執行出來的。在新的條件下,藥物生產的監管需要在兩方面繼續發力。”中國社會科學院食品藥品產業發展與監管研究中心主任張永建認為,首先要進一步強化企業的主體責任。企業應與時俱進地完善管理機制,落實管理責任和監督手段,確保“人、機、料、法、環”等都能夠在切實有效的管理中,建立健全、真實、及時的可追溯體制,真正實現可防可控。

根據今年5月國家藥監局發布《藥品檢查管理辦法(試行)》,兩類精神藥品的生產企業需實行定期檢查——對第一類精神藥品生產企業每季度檢查不少于一次;對第二類精神藥品生產企業、第一類精神藥品全國性批發企業及第一類精神藥品區域性批發企業,每半年檢查不少于一次。

其次,要加強針對性監管,“實踐證明,藥品飛行檢查在監管中發揮著非常重要和獨特的作用。”

張永健表示,目前監管部門飛行檢查相較“被動”,主要源于舉報等線索。他認為,未來根據風險管理和預防為主的要求,監管部門可以更主動地對“精麻毒放”類藥品的生產、經營企業加大突襲檢查力度,及時發現問題、糾正偏差,積極探索法規落地和實施的更多可能性。

今年9月8日,在國務院總理李克強主持召開的國務院常務會議上,部署了部分城市開展營商環境的創新試點。其中一項內容就是“創新和完善監管”——在食品、藥品、疫苗、安全等關系人民群眾生命健康領域,實行“懲罰性賠償制度”。

張永建指出,該賠償制度已研討多年,此次會議明確了實施方向,將對違法者形成更有力的震懾。

早在2005年,原衛生部頒布《麻醉藥品、精神藥品處方管理規定》,對執業醫生開具麻醉藥品和第一類精神藥品的“紅處方”以及第二類精神藥品的“白處方”的劑量、審核、核對等都做了詳細規定。

而近年來,網售處方藥逐步“開閘”,但根據2020年11月國家藥監局發布的《藥品網絡銷售監督管理辦法(征求意見稿)》,包含“精神藥品、麻醉藥品”在內的七類受國家特殊管理的藥品,不得通過網絡銷售——這意味著,精神類處方藥物在醫療機構的保管、流通及使用,成為尤為重要的一環。

同濟大學附屬東方醫院(陸家嘴院區)藥學部PIVAS組長、主管藥師,東方醫院國家緊急醫學救援隊藥品組組長黃國鑫向澎湃新聞介紹,一般來說,一類精神藥品片劑,每次開具不超過三日常用量,且管理極為嚴格——存儲場所需配備監控,需做到“專人負責、雙人雙鎖、專用賬冊、專用處方、專冊登記”,還需追蹤藥物批號,做到日清月結,對一些注射類藥物也要執行回收銷毀。而二類精神藥物一般可開具七日用量,慢性病“老病患”視情況可用到常用量的最大劑量,管理相對輕松,只需要做到“專人負責、專冊登記、專用處方”即可,不用配備監控及批號跟蹤。

針對醫藥從業人員私賣藥物、黃牛在一家醫院持多張醫保卡“幫助”病人開藥,甚至憑卡在不同醫院反復開具同一種藥物等違規不法行為,黃國鑫認為,一方面需要繼續強化醫院的規范管理和從業者的職業意識。另一方面,也要加強對患者及處方流轉的監控,“相比醫保卡,更要警惕自費卡的使用。”

3年前,東方醫院升級醫院內部使用的HIS系統,嵌入了“前置審方軟件”,實現了不同科室配藥情況的信息共享。開藥人若前往不同科室開具相同藥物時,系統就會自動彈出警示,直接攔截醫生開具處方。目前,上海一些三甲醫院內部也陸續升級系統,加強第一道防線。

“但這還不夠,”黃國鑫建議,各地區的醫療機構可以形成聯動,實現自費卡在不同醫療機構之間的信息共享,將進一步杜絕“騙”藥人開藥囤積、轉賣的行為。

上海精神衛生中心物質成癮科主任醫師杜江也提出類似觀點。她認為,應該加快推動聯網電子處方和預警系統的建立,幫助醫生或藥師了解患者的治療情況,也能進一步追蹤藥物流向,提前預警。

開藥人拿到藥物后,私下流通是一個監控難點。上述某禁毒大隊副大隊長認為,相比感冒藥等常規藥物,精神類藥物使用人群相對有限。若禁毒局牽頭,以公安部門過去大量偵破的案例為支撐,把破案思路形成業務模板,推出一種聚合網絡藥店、快遞等多平臺信息共享的全國聯合預警系統,就可以精準追溯藥物動態。“若同一個地址出現大量精神類藥物的流入,公安就可以精準打擊,提高辦案效率。”

除此之外,對精神藥品的管控,還需要加強與國際社會的共同合作。

中國于1985年宣布加入聯合國頒布的《1961年麻醉品單一公約》和《1971年精神藥物公約》。國際麻醉品管制局(INCB)2021年發布的一項報告指出,精神藥物的供應和獲取相關的數據,顯示世界各國、各區域之間存在巨大差異。對一些國家苯二氮䓬類藥物使用情況的研究還表明,這種藥物的供應超過醫療需求,導致轉移用途的風險加大,并給管制工作帶來了重大挑戰。

國際麻醉品管制局指出,通過互聯網購買藥物已成為全球趨勢,蔓延到幾個區域。每年通過國際郵件和快遞服務運往世界各地的信函和快遞包裹有數十億件,采購的藥物就混雜其中。

一位自稱居住在云南滄瀾的賣家就向記者展示了,今年4月因非法出境入境問題而被臨滄市鎮康縣拘留所拘留5日的證明書。他向記者表示,一些國外的管控類精神藥物非法運入云南邊境后,在當地換上包裝,或加工成水劑或油劑藥物銷往全國。“要多少有多少,就算有疫情也不影響。”

自稱居住在云南滄瀾的賣家向記者展示的藥物及因非法出境入境問題而被臨滄市鎮康縣拘留所出具的《解除拘留證明書》。

記者在國外的一些社交平臺軟件發現,有不少藥物販賣者居住在日本、德國等國家,在當地開具藥物后郵寄發回國內。近年來,裁判文書網公布了多起因代購日本處方藥“藍精靈”被判刑的案例。

春節倒計時豬肉價格連降5周!旺季不旺咋

春節倒計時豬肉價格連降5周!旺季不旺咋 貴陽:臘八民俗進動車

貴陽:臘八民俗進動車 有點黃的牙齒才正常!美白牙貼可能“

有點黃的牙齒才正常!美白牙貼可能“ 姜志東人生的最后五年:從精神分裂癥患

姜志東人生的最后五年:從精神分裂癥患 新中國成立初期美蘇影片的歷史交接

新中國成立初期美蘇影片的歷史交接 -44℃,冒雪巡防除隱患

-44℃,冒雪巡防除隱患 長江江豚給人類的一封信

長江江豚給人類的一封信 新年,英雄陳紅軍有了“全家福”!

新年,英雄陳紅軍有了“全家福”! 習近平在北京考察2022年冬奧會、冬殘奧

習近平在北京考察2022年冬奧會、冬殘奧 國家主席習近平發表二〇二二年新年賀詞

國家主席習近平發表二〇二二年新年賀詞 冬雨滋潤臘梅見美景

冬雨滋潤臘梅見美景 第四十八屆哈爾濱冰燈藝術游園會免費迎

第四十八屆哈爾濱冰燈藝術游園會免費迎 紅火迎新年

紅火迎新年 “大觀杯”攝影比賽發獎儀式暨攝影作品

“大觀杯”攝影比賽發獎儀式暨攝影作品 重慶:老舊社區變身網紅文創新地標

重慶:老舊社區變身網紅文創新地標 國慶佳節,他們堅守戰位

國慶佳節,他們堅守戰位 張全景:毛澤東改造世界的價值取向是為

張全景:毛澤東改造世界的價值取向是為 非遺傳承人戴修義:“刀”耕不輟 “守”

非遺傳承人戴修義:“刀”耕不輟 “守” 被野狼跟蹤、棕熊半夜來訪!野外拍攝16

被野狼跟蹤、棕熊半夜來訪!野外拍攝16