�����@Щ�꣬�Ҍ�(xi��)�˲����P(gu��n)�����������������£�Ҳ�ڳ����繤���r(sh��)���^(gu��)��������������Մ�f䛡����@��(g��)�^(gu��)���У��u�u�ر��c������������Ϥ������(l��i)�����r(sh��)������Ո(q��ng)�̣�����������Մ�Ќ�(du��)����������������һ��������⡣�Ҹ��|������ǣ���(sh��)ʮ���(l��i)������������һֱ���m(x��)������J(r��n)�����������H����Ʒ������F(xi��n)�����Ǿ�ʮ���q���g����Ȼ�Դ˞��Լ���(y��ng)ؓ(f��)��؟(z��)���cʹ�����@����о��塣2018��6��23������������������30���꣬�Ұ��@ƪ�LՄ���������(l��i)���Դ˱��_(d��)��(du��)�����顢���������ӵľ��⡣��——������

“�����ȸ������������������J(r��n)�R(sh��)�����������^(gu��)��”

�������A�x��(sh��)��(b��o)�����������������ѽ�(j��ng)�o��30���ˣ�������˼��;�����ɢ�l(f��)�����������Ӱ�����(d��ng)�����(hu��)�����Ժ�ĕr(sh��)�������ĕ�(sh��)���ڲ�����Բ�ͬ��ʽ���棬����߀�Ǖ��N(xi��o)��(sh��)�����@��(g��)�^(gu��)���У���Ҳע����ܶ���(sh��)���������棬���硶������ȫ��������������ӛ��������������(l��i)��(sh��)�ż����ȵȣ��������˺ܶ�������Ҳ��r(sh��)����һЩ�µă�(n��i)�ݡ����ƺ��ǰ��@���®�(d��ng)��һ��(g��)ʹ����(l��i)���ġ�

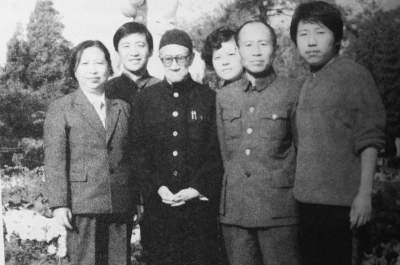

�����������������б������Џ��¾������ȸ��z���f�����΄�(w��)��1979�꣬�ȸ��s�ұ�������c�Һ��ҵĵܵ���ˡ����Մ���֮ǰ�ѳ��^(gu��)�ĕ�(sh��)�c�ь�(xi��)�ɶ�δ������ĕ�(sh��)��ô���档�hՓ��δ���ʲô�k�������nj�(du��)�Ҷ��ԣ����_(k��i)ʼ���������@��(g��)؟(z��)���ˡ�

�������A�x��(sh��)��(b��o)�����������������H����֮ǰ������(du��)����˼�롢��Ʒ��Ϥ�

����������������Ϥ���](m��i)���^(gu��)��(w��n)��Ҳ���P(gu��n)�ġ���ԭ��(l��i)�njW(xu��)���Ƶģ���(du��)�����S��Ҋ(ji��n)��͌W(xu��)�g(sh��)˼�룬��������Ҳ�X(ju��)��̫�y�ˣ���η�y������

�������A�x��(sh��)��(b��o)�������Ǐ�ʲô�r(sh��)��Ͷ����Ҫ������������������

������������1986�����ݺ�(d��ng)�r(sh��)��60�q���^��������Ҹ��Hȥ������Ҳ��һֱ����������Ʒ��

�������A�x��(sh��)��(b��o)���Dz��ǿ����f(shu��)�������������H�������^(gu��)�̣�Ҳ��һ��(g��)�����J(r��n)�R(sh��)�������������^(gu��)�̣�

��������������(d��ng)Ȼ�������@Щ��Ʒ��Խ������Խ�X(ju��)���Լ��˽�ò������ā�(l��i)�f(shu��)��߀���˽��Խ��(l��i)Խ���ˡ������f(shu��)���Ї�(gu��)�Ļ�Ҫ�x���@����(sh��)���ҿ��^(gu��)��ֹһ�飬�F(xi��n)���ٿ���������ˡ�

�������A�x��(sh��)��(b��o)���ȷ��f(shu��)��

�������������ȷ��f(shu��)���Ļ��@��(g��)�~�����ă�(n��i)�ݺV���������@����(sh��)�������Լ������c(di��n)�ġ����f(shu��)�Ļ��o(w��)���������@�Ǵ�Ҷ�֪���ģ����@����(sh��)�����Ƿ���һ�У������e���Ї�(gu��)�����(hu��)������(l��i)ӑՓ��ֻӑՓ�Ї�(gu��)�����(hu��)����������ӑՓ�����B(t��i)�ȡ��Ї�(gu��)���(hu��)��(g��u)������⣬���c(di��n)���@���^�ء�

�������A�x��(sh��)��(b��o)���������Լ����^�죬�����ĽǶ�ȥ�^���Փ����

��������������(du��)���������ֲ��^(gu��)���o�e�ˌ�(xi��)���š�����������V�e���x���Ї�(gu��)�Ļ�Ҫ�x��Ҫ�eע��ʲô��(w��n)�}�����f(shu��)�ҵ��@��(g��)�Ї�(gu��)Ҫ�x�����ص���ӑՓ�Ї�(gu��)���(hu��)�Y(ji��)��(g��u)�����^(gu��)��(sh��)�Ż�����ӛ���ᵽ�����x���Ї�(gu��)�Ļ�Ҫ�x��������һ�ɾ�Ԓ(hu��)����������ġ����������o(j��)80���߀��һ��(g��)ՄԒ(hu��)���Ү�(d��ng)�r(sh��)�Ђ�(g��)ӛ䛣�Ҳ��(zhu��n)�T(m��n)�f(shu��)�����Ї�(gu��)�Ļ�Ҫ�x���@����(sh��)��

�������A�x��(sh��)��(b��o)����(sh��)�š���ӛ��ՄԒ(hu��)�����ԏIJ�ͬ��(c��)�桢��Ƕȵ��˽��������Լ�����˼�롣���I(m��i)�����¾��ġ���������ӛ�������Ϻ����������2014�����ġ�

������������ȥ��11�£�������������(l��i)��(sh��)�ż������¾�Ҳ�����ˡ�

�������A�x��(sh��)��(b��o)����ӛ��1996���Ї�(gu��)��ʷ��������^(gu��)���������(sh��)�ż������������µĕ�(sh��)�ż�����ǰ�ĕ�(sh��)�ż���ʲô��ͬ��

��������������(sh��)�ŵĔ�(sh��)����ܶࡣ������ǣ���ǰ�ռ��ģ���붼�����o�e�ˌ�(xi��)���š��@�Ε�(sh��)�ż����д����e�ˌ�(xi��)�o���ģ��e�����ČW(xu��)�������ѽo���ġ�

�������A�x��(sh��)��(b��o)���������@Щ���Ѽ����ģ�

�������������e�˽o�Ҹ��H���ţ��^�����Լ����������ܿ������ѡ��W(xu��)���o�����š���(d��ng)Ȼ����(d��ng)�r(sh��)Ҳ�](m��i)�뵽Ҫ�l(f��)�����������X(ju��)���@Щ�Ō�(du��)����(l��i)�f(shu��)�мo(j��)�����x����?y��n)��@�����������һ����������(l��i)���Еr(sh��)Ҳ��һЩ�f�����ó���(l��i)����һ�����F(xi��n)��ӡ�ĕr(sh��)��Ҳ�������ă�(n��i)��ӡ��ȥ����(d��ng)Ȼ��������ӛ����Ҳ�](m��i)����Ҫ�l(f��)����

�������A�x��(sh��)��(b��o)����һ�ΰl(f��)��������ӛ�r(sh��)���������

�������������������ˣ���һ�ΰl(f��)������ӛ����ȫ����ȥ�ˡ�“�ĸ�”���g�G��һЩ���p����һЩ���ж�������١�

“�����ѵ���̎�л����a(b��)��”

�������A�x��(sh��)��(b��o)�������H����ҕ�c���ѵ���̎������һƪ�����Ќ�(xi��)���c���т��Ľ������õĘ�(bi��o)�}��“����”��

��������������ϲ�g�õ��~���H��ȡ�ѡ�һ݅��Ҳ�@�����ˡ����H��ȡ�ѵ�ʲô�̶��أ�������Ԓ(hu��)�f(shu��)���������Ѓɂ�(g��)�ң�һ��(g��)�Ǽ�ͥ��ָ����ѽ����Ůѽ���L(zh��ng)݅ѽ���@һ���ӡ�����߀��һ��(g��)�ң������ώ����т�?c��)�һ��?/p>

�������A�x��(sh��)��(b��o)��������̎���Ҽҡ�����������(du��)�����ܿ����@��(g��)�|�����^(gu��)ȥ�����Լ�����ĕr(sh��)�g�����������������һ��ĕr(sh��)�g�ࡣ���A��(sh��)�ֳ���һ���Ҹ��H�o�Һ�ĸ�ĕ�(sh��)�ż����@�Ų������҂�Ҫ�ó�ȥ�l(f��)���ģ��������������u(m��i)�أ���Ӌ(j��)��“�ĸ�”���g���ҕr(sh��)���ߵġ�����@����(sh��)��Ϳ��Կ�����(l��i)����(d��ng)�r(sh��)�ҵĺ�ĸ�ڱ�ƽ����(zh��n)�䵽�Ĵ�ȥ��߀�](m��i)ȥ���Ҹ��H����(f��)����“���(l��i)���Ժ���߀��һ��ס�ڼ����?y��n)���߀Ҫ���ҵČW(xu��)����һ��”���f(shu��)�������һֱ���@�ӡ�

�������A�x��(sh��)��(b��o)����߀ϲ�g“���W(xu��)”�������c���ѽ������^(gu��)�̣�Ҳ��һͬ�W(xu��)��(x��)���^(gu��)�̡�

���������������_��(sh��)���@ô���ġ�һ��(g��)���أ������������Լ�����(w��n)�}�l(f��)�F(xi��n)���ˣ����߰l(f��)�F(xi��n)��֮�����y�Ը�׃���@����Ҫ�ں����ѵ���̎�У������a(b��)�档

����߀��һ�c(di��n)������(du��)�e�˲�ȡ���ݵđB(t��i)�ȡ����ݣ����Ǽ����㷴��(du��)�ң���ٝ���ң��c�ҵ���Ҋ(ji��n)��һ�£���ҲҪ�����㡣

�������A�x��(sh��)��(b��o)�����������ھ����@�ӡ������f(shu��)��(du��)��?ji��n)�������һ������������㣬����һ����Ҫ�ڕ?sh��)�й��_(k��i)�����ͬ����Ҋ(ji��n)����ôͬ�ӣ�����e���@�ӌ�(du��)������Ҳ��(hu��)��ȡ���ݵđB(t��i)�ȡ�

������������“�ĸ�”���g���T���m�������ף��Ҹ��H��(d��ng)Ȼ��ͬ�⣬�������ڕ�(hu��)�ϛ](m��i)�f(shu��)ʲô����ӛ����Ҳֻ�f(shu��)���ɇ@�����ˇ@Ϣ��߀��һ���������Ļ��m���_(k��i)������Մ��(hu��)���Ҹ��Hȥ�ˣ��](m��i)���f(shu��)ʲô������һЩ����Ҳȥ�ˣ�߀�й��r(n��ng)���W(xu��)�T���Ҹ��H����ӛ�(xi��)���@���£������f(shu��)�@Щ�˺��f(shu��)һ�⣬���](m��i)��ָ���������ڼ�����ǰ����Ҳ����(hu��)ȥ�f(shu��)�����ġ���ֻ�DZ�ʾ�Ҳ�ٝ�ɣ��@�����ܲ��ã��e�IJ��l(f��)�]��

������һλ���ݵ����ѣ�����(l��i)����Ҋ(ji��n)�Ҹ��H��Մ�˺ܶ���(w��n)�}�����(l��i)�����죬��(w��n)�Ҹ��H���f(shu��)���(hu��)�������˺ܶ��P(gu��n)�ڹ�ĭ����Ԓ(hu��)���f(shu��)���@��(g��)�����ǂ�(g��)����(du��)��Ȼ��͆�(w��n)�Ҹ��H��“�㌦(du��)������ô����”�Ҹ��H�ش�“���ǂ�(g��)���ӡ�”��һ��Ԓ(hu��)�Y(ji��)���ˡ�

�������A�x��(sh��)��(b��o)���@����“�ĸ�”����°ɣ�

��������������“�ĸ�”��Մ�����Dz��ڱ����hՓ�e�˵�ȱ�c(di��n)��ë�������w���ԣ��@�N�������Լ���ʡȥ�����ˡ����ֲ��Ǯ�(d��ng)�����Մ�������f(shu��)��(l��i)�f(shu��)ȥ���@��ʲô�ã��㌦(du��)����ʲô����ѽ���](m��i)�С�����֪�������f(shu��)ʲô���� (t��ng)�����������ʲôҪ�f(shu��)���o(w��)���Ǯ�(d��ng)ЦԒ(hu��)�f(shu��)����(d��ng)���������eԒ(hu��)���](m��i)ʲô�e�O�����x��

�������A�x��(sh��)��(b��o)���������(gu��)�W(xu��)�߰�����(l��i)���L��������(du��)�ܶ����������u(p��ng)�r(ji��)��

���������������^(gu��)���ǂ�(g��)�u(p��ng)�r(ji��)�������^�c(di��n)�������f(shu��)�T���m�������f(shu��)������ң����](m��i)���f(shu��)���������������Ρ���ֻ���f(shu��)�����������ҵ�Ԓ(hu��)��������(hu��)�@�������ҿ��������f���@һ�����ǂ�(g��)��(du��)����(du��)����һ���¡�

�������A�x��(sh��)��(b��o)���������Dz���(hu��)�M(j��n)�����������ġ��䌍(sh��)�ҿ�����(du��)�T���m�ČW(xu��)��(w��n)߀�Ǻܿ��صģ���������(j��ng)���f(shu��)�T���m�����ČW(xu��)����

“�F(xi��n)�ڸ�������Ǐ����µĽǶȁ�(l��i)���Ҹ��H”

�������A�x��(sh��)��(b��o)�������H��(du��)�����Ѻ͌W(xu��)�����ܺ������ô�����ӌ�(du��)���Լ���

���������������LJ�(y��n)�ڷ�����ʡ�����������������������ף�����ӑՓ���������͏�(qi��ng)�{(di��o)һ��(g��)���������������ܺ������o������Ϲ�f(shu��)������������

��������ƽ�����f(shu��)�ģ������������ˡ�

�������A�x��(sh��)��(b��o)�������f(shu��)���@��(g��)���e�J(r��n)�棬��ȫ������һ�¡�Ҳ����?y��n)��@�ӣ������f(shu��)����������ҡ����Л](m��i)�����^(gu��)�@�ӵĆ�(w��n)�}����ʲôֱ���F(xi��n)�ڣ�߀��(hu��)���@ô������ܵ�����Ӱ푣�����Ӱ푕�(hu��)����Щ�����ߏ����ĽǶȣ����X(ju��)������Щ���������Ѓr(ji��)ֵ�ģ��������(gu��)���˺ܶ��W(xu��)��(w��n)�ң��������@ô�����ˣ������������H�@����Ӱ����ģ��dz��dz��١�

�����������������f(shu��)��һ��(g��)���гɾ͛](m��i)�гɾͣ��ܲ���վ��ס��Ҫ������(g��)������������ǣ����������¡����ԡ�

�������ԣ��ȷ��f(shu��)����˼�롢���о��Ć�(w��n)�}����һ����ԭ��(chu��ng)�ԣ����������(l��i)�ģ����������ġ����£��������Ğ������£���(j��ng)�^(gu��)���@Щ�£���ҿ�Ҋ(ji��n)���c(di��n)�^���f(shu��)�@�Ӻã��@���������ס�

�����F(xi��n)�ڸ�����ˣ��Ǐ����µĽǶȁ�(l��i)���Ҹ��H�ġ�������֪����������(du��)������ЩҊ(ji��n)�������������Ǻ���������ǣ����@��(g��)���˵đB(t��i)�ȣ�����J(r��n)�棬��˲�ƈ��߀���ܲ��c(di��n)�^���_��(sh��)��������Ǐķdz�ֱ�^���@��(g��)�Ƕȿ����ġ�

������(d��ng)ȻҲ��һЩ�ˣ���?y��n)���J(r��n)�Ҹ��HƷ���ϵ�һЩ�L(zh��ng)̎�������M(j��n)һ���˽�����ʲô˼�룬��ʲô���������ČW(xu��)��(w��n)��Ρ���ô����ȥ��������������

�������������Ͳ����u(p��ng)�ˡ�������f(shu��)���P(gu��n)���l(xi��ng)�彨�O(sh��)�����ˌ�(xi��)һƪ�P(gu��n)���Ҹ��H�����£����ᵽ��һ��(g��)��(w��n)�}���f(shu��)�Ҹ��H���l(xi��ng)�彨�O(sh��)�����uƽǰ�����꣬���Ǻ��(l��i)�ձ��ˁ�(l��i)��֮����������ˡ���ôՈ(q��ng)��(w��n)�����@�ι������ԣ����ijɔ���Σ��dz�߀�ǔ���߀�dzɔ���(du��)�֣��@��(g��)��(w��n)�}�](m��i)���ش𡣞�ʲô�أ���?y��n)����@��(g��)��(sh��)�(y��n)������һ����������������������(l��i)�ġ����Բ����f(shu��)���](m��i)���f(shu��)��

�������(l��i)�أ��ҿ��Ҹ��H�����£����f(shu��)��“����(zh��n)����(l��i)��ɽ�|�����ѽ�(j��ng)ͣ�ˣ��͛](m��i)�����ˣ�ȫ��ͣ�ˣ���Ҳɢ�ˡ�”���f(shu��)����ɽ�|��Ҳ�������@ôһ��(g��)�ط���ԇ��һЩ�о����_(k��i)�_(k��i)�L(f��ng)�⣬���������ҵ�ע�⣬��Ҷ���(l��i)�P(gu��n)���@��(g��)�¡���Ҳ���Ը���(j��)���Ҋ(ji��n)������ȥ���@������£���һ��������������һ���������ҵ���������Ҷ������и�����ˁ�(l��i)�P(gu��n)���@��(g��)�¡����f(shu��)��“��æ�����@ô���꣬Ҳ�����@ô��(g��)�Y(ji��)����”

�������A�x��(sh��)��(b��o)�����Ǵ�Ҷ��P(gu��n)������(l��i)�ˡ�

��������������ѽ���P(gu��n)������(l��i)�ˡ��������f(shu��)�^(gu��)���ǂ�(g��)�r(sh��)��Ҫ���_(k��i)�r(n��ng)�幤��ӑՓ��(hu��)���ܺ�(ji��n)�Σ������ڈ�(b��o)�ϵǂ�(g��)��ʾ���f(shu��)�����Ă�(g��)�r(sh��)�gʲô���c(di��n)�_(k��i)�@��(g��)��(hu��)����Ҫ��(l��i)���ˈ�(b��o)�����](m��i)����Ո(q��ng)������Ը���(l��i)�́�(l��i)����(l��i)��·�M(f��i)���Լ�ؓ(f��)؟(z��)���������@���_(k��i)��(hu��)�ĕr(sh��)��ʳ���ҁ�(l��i)�ܡ���˶��ѡ��Y(ji��)����(l��i)�˺ܶ��ˣ�������ģ�������ġ����r(n��ng)�幤���ġ�������ġ���Ȟ�(z��i)�ġ�������I(y��)�ģ���������˶���(l��i)�ˣ����(l��i)߀����һ��(g��)�l(xi��ng)�彨�O(sh��)�W(xu��)��(hu��)�����˰�“�W(xu��)��(hu��)”��(xi��)��“�f(xi��)��(hu��)”����(xi��)�e(cu��)�ˡ��f(xi��)��(hu��)֮�g�Еr(sh��)��߀��һЩ����(d��ng)����Щ��ͬ��Ė|�������҂��W(xu��)��(hu��)����һ�����ӑՓ���㌦(du��)�@��(g��)��(w��n)�}��ʲô��ͬ�������͵��˞�ֹ��

�������A�x��(sh��)��(b��o)���ص����ŵ�Ԓ(hu��)�}���������f(shu��)�����������ܵ��ܶ��˵�ٝ�ɣ�Ȼ�������M(j��n)һ��������������������������^�c(di��n)�������f(shu��)����Ԓ(hu��)����ӡ�˺ܶ�Σ��x�ߺܶ࣬��F(xi��n)�ڵ��x�ߣ����������������ˣ�����֮������x�@����(sh��)������߀�����@����W(xu��)������������Ƿȱ�ĺ���Ҫ�˽�ă�(n��i)�ݡ����ǽ�(j��ng)���������H�ĕ�(sh��)�������Ђ�(g��)�w��(hu��)�����Εr(sh��)�g�ٿ�����Ȼ�ܿ����ܶ����⣬���ĕ�(sh��)�����o��һЩ����������һЩ��������ӡ���܌W(xu��)֮�(l��i)�����ܺܶ��˿���������һ����(hu��)�˽⡣���DZ�����Ԓ(hu��)�����|�����Ļ������܌W(xu��)���ȵȣ��@�ӵĕ�(sh��)��ֱ���F(xi��n)�ڣ����X(ju��)��߀�Ǖ�(hu��)��(du��)�ܶ������������������Ǿ����桢�����B(t��i)�ȷ��棬��(hu��)��(du��)���p�ˮa(ch��n)���e�O��Ӱ푡�

�������������F(xi��n)�ڌW(xu��)У������Ҫ�ǂ���֪�R(sh��)�ͼ��ܣ����Լ��^�X���^��ʲô��(w��n)�}�����ܣ����ǹ�ݔ֪�R(sh��)���ܡ��Ҹ��H���@Щ�����أ������㿼�]���]�Լ������Լ��X����Ė|����

�������A�x��(sh��)��(b��o)����(d��ng)�ºܶ�����Ƿȱ�@Щ���F(xi��n)�ںܶ��ˣ��e�����p�ˣ�����һֱ��ͣ����ǰ�������������@ȡ�����@��(g��)�^(gu��)���У�ʧȥ�����(n��i)��һ�N���ʡ���@����ȥ���͕�(hu��)��ú��ۣ��䌍(sh��)���_(d��)����һ�N�������Ҹ���

�������������@�ǡ����N�����B(t��i)�ȡ��ᵽ�ġ��F(xi��n)�ڣ���Ҷ��ǵ�һ�N�B(t��i)��——�����Ҹ��H�J(r��n)�飺“�@�ӵ������B(t��i)�Ⱦ���������λ�������õ��M(m��n)��Ϳ옷(l��)�������õ����ĝM(m��n)����Ҹ����ò�����ô�k�������k���õ��������]�����|����ֻҪ���ܵõ����Ҿ��DŽ�����”Ŀǰһ��������B(t��i)�Ⱦ����@�ӡ����@ƪ���º���Ҫ��

�������A�x��(sh��)��(b��o)���������c(di��n)���Ć�(w��n)�}����ֻ�����ǂ�(g��)�r(sh��)���Ć�(w��n)�}�������c(di��n)���ˮ�(d��ng)���˵ĺܶ���(w��n)�}��Ҫ��Ȼ����˼����ô���܂����@ô�V�����ڴ��µ�ȫ��������������

�������������ҬF(xi��n)�ڵ���Ҫ�r(sh��)�g������ȫ�����ˣ����A��(sh��)��Ҳ��ץ�o�@����Ĺ�����

����“����Ғ�҂���·���������҂���·��”

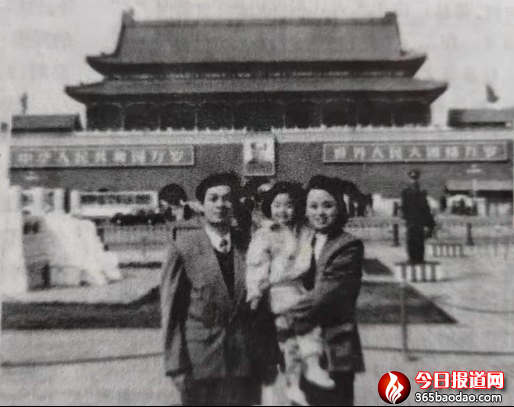

�������A�x��(sh��)��(b��o)���䌍(sh��)�ܶ����t�����ij��棬���c��������Ů���P(gu��n)ϵ����Щ�˵��������Ѓr(ji��)ֵ������������Ů����ҕ�������������(hu��)���z�����еij�������������Ҳ������ĺ��ˣ�Ҳ�o(w��)�����档��������һ�ӡ������1986�����������������H�������ѽ�(j��ng)32���ˣ����g��Ҳ�����w���ѵĕr(sh��)������](m��i)�����ĸ�������������º��y��(ji��n)���@ô�á�������ο����@��(g��)�^(gu��)�̵ģ�

������������2015�꣬��90�q���Օr(sh��)��(xi��)���@��(g��)�l(f��)��Ҫ�c(di��n)��Մ���Ă�(g��)���棺һ�����Hһ��Ը���Լ���Ҋ(ji��n)���������(gu��)����̣��ұM��һ�������������������������@һ����ؔ(c��i)���ؚw���(hu��)���������Hһ��Ը�Ԝ�ͨ�|���Ļ���ʹ����������������İ���棻����ͨ�^(gu��)���湤��������˼���Ͼ������c���H�����˾��x���ġ��@���҈�(b��o)��ĸ�B(y��ng)��֮���Ľ^�ÙC(j��)��(hu��)����Ը�Բ���ƽƽ���֟o(w��)һ��֮�L(zh��ng)֮�ˣ��M�����飬�������ѡ����ڸ��飬�Ҹ��H��һ���f(shu��)��“һ��(g��)�˵��Є�(d��ng)���Ǹ�����֧�֣��](m��i)�и�������ܲ��С�”�����f(shu��)�ĸ�����ָ�o(w��)˽�ĸ��顣

�������A�x��(sh��)��(b��o)�����@�N��ʽ�߽��Լ����ȸ�����һ���dz��Ҹ������顣��Ҳ���������ܸ��õ��˽����ĸ��H��

�������������@�_��(sh��)���߽��ȸ���һ�N�ܺõķ�ʽ���龎���������醖(w��n)�}���ˡ���(w��n)�}֮�������(xi��)��֮���֣����x�������е����¡����l(xi��ng)�彨�O(sh��)��Փ�����Ї�(gu��)�Ļ�Ҫ�x���������c�����������Ҫ����һ�x���x����(du��)�@�ױ���(zhu��n)���������J(r��n)�R(sh��)���˽⡣��߀�����f(shu��)���x���ˡ�����“�߽�”����һ���棬��(du��)�҄t�Ǹ�����Ҫ�ģ��@�����������B(t��i)���ϣ����_(k��i)ʼ֪����(du��)�Լ��DZ����ҕ�Ĵ�(w��n)�}���@��(g��)��(w��n)�}����(du��)�����ˁ�(l��i)�f(shu��)�Ǹ����Ԇ�(w��n)�}���е��˿��ܲ������@��(g��)��(w��n)�}��횽�Q����Ϳ���^(gu��)һ�����˞�ʲô�������͑�(y��ng)ԓ���ӵػ������Ҷ�ʮ���q�r(sh��)߀��֪���дˆ�(w��n)�}�������������_�Ĵ𰸣�߀�Ǻ�Ϳ���^(gu��)���ӡ����ȸ���ʮ���q�r(sh��)���˴ˆ�(w��n)�}�Įa(ch��n)������ԇ����𰸡�1919�꣬�ȸ����ڡ������Ї�(gu��)�W(xu��)��(hu��)��(b��o)�桷�������ϰl(f��)����һ��(g��)�˵�����������ᵽ“������ȥ������қ](m��i)�д�����⣬��һ�����߲��ˡ�”“����Ғ�҂���·���������҂���·���@�o(w��)�e�ĵ��������\(ch��ng)��(sh��)��Ψһ�����\(ch��ng)��(sh��)��”“�ԏ�����˼����һ�졣——���ǰl(f��)��(w��n)����һ�졣——һ��(g��)�˵���������_(k��i)ʼ��Ψ���\(ch��ng)��(sh��)����ǰ�ߣ�������Ϣ��Ϣ���������������������o(w��)Ъֹ��ֻ���������ѡ�”“�����@‘һ��(g��)�˵�����’���˵ĕr(sh��)���Ź���һ‘��e�ˣ�’��”���J(r��n)�飬�@ЩԒ(hu��)�c�ȸ�һ������(du��)�գ��@����������܉�E�Č�(xi��)��(sh��)����һ�������@�����^(gu��)��(l��i)�ģ��f(shu��)���������ҟo(w��)���c����Ȍ�(du��)���Һ������_(k��i)ʼ���@�N�J(r��n)�R(sh��)�����`���Ǻ��������ˡ�

һ��(g��)������(g��)

һ��(g��)������(g��) �麣��չ�A�M(m��n)�չ�

�麣��չ�A�M(m��n)�չ� 24�ꌤ��· ���������̓��ӡ�������^(gu��)��

24�ꌤ��· ���������̓��ӡ�������^(gu��)�� ����(xi��)���l(f��)�t(y��)���w�(y��n)�ĻҮa(ch��n)��5Ԫһ�l�ٷN��

����(xi��)���l(f��)�t(y��)���w�(y��n)�ĻҮa(ch��n)��5Ԫһ�l�ٷN�� �L(zh��ng)ɳ������W(xu��)���W(xu��)���O(sh��)Ӌ(j��)�Gɫ�h(hu��n)����(ji��)��܇(ch��)

�L(zh��ng)ɳ������W(xu��)���W(xu��)���O(sh��)Ӌ(j��)�Gɫ�h(hu��n)����(ji��)��܇(ch��) ���C(j��)���˾��족�o(h��)����(ji��)�հ���

���C(j��)���˾��족�o(h��)����(ji��)�հ��� ��(gu��)�c�L(zh��ng)�����M(f��i)��

��(gu��)�c�L(zh��ng)�����M(f��i)�� ��������Ƭ��(qi��ng)��(sh��)�I(l��ng)�� ��(gu��)�c�n�Ӱӭ�_(k��i)�T(m��n)�t

��������Ƭ��(qi��ng)��(sh��)�I(l��ng)�� ��(gu��)�c�n�Ӱӭ�_(k��i)�T(m��n)�t

�������U�͈@�����^���Ƴ��� ���ʼ҈@��

�������U�͈@�����^���Ƴ��� ���ʼ҈@�� ɽ�|ʡ��ʮ���á�ʮ�ѱ��������C��(ji��ng)��(hu��)��

ɽ�|ʡ��ʮ���á�ʮ�ѱ��������C��(ji��ng)��(hu��)�� ��(gu��)�c�ѹ�(ji��)��������(ji��n)�ؑ�(zh��n)λ

��(gu��)�c�ѹ�(ji��)��������(ji��n)�ؑ�(zh��n)λ ��ʻ���ӭ����

��ʻ���ӭ���� ������(d��)�У�ȫ��(gu��)��Ҋ(ji��n)������ҹ�����ۻ���

������(d��)�У�ȫ��(gu��)��Ҋ(ji��n)������ҹ�����ۻ��� ���ģ�ů�ģ���(y��ng)��(du��)ͻ�l(f��)��r��ɽ�|�����S

���ģ�ů�ģ���(y��ng)��(du��)ͻ�l(f��)��r��ɽ�|�����S ���H�����ɡ�����R�ʡ����}���(d��ng)�ɹ���

���H�����ɡ�����R�ʡ����}���(d��ng)�ɹ��� ɽ�|۰�ǣ������̝�(r��n) �D÷���G

ɽ�|۰�ǣ������̝�(r��n) �D÷���G ��ɽ̎̎���ҹ� ��������������ʿ��(gu��)��

��ɽ̎̎���ҹ� ��������������ʿ��(gu��)�� ���ڌ������w�ǡ����L�ɘ�(bi��o)�ɵ����Ӱ�

���ڌ������w�ǡ����L�ɘ�(bi��o)�ɵ����Ӱ� �U־����(d��)�۾��١���Ⱥ������һƬ��

�U־����(d��)�۾��١���Ⱥ������һƬ�� �l(xi��ng)�����d�еĿƼ����ɆT�ܺ��ࣺ�_�µ�

�l(xi��ng)�����d�еĿƼ����ɆT�ܺ��ࣺ�_�µ�