▲太原。新華社記者 曹陽(yáng) 攝

三季度經(jīng)濟(jì)數(shù)據(jù)陸續(xù)發(fā)布。目前,在已發(fā)布的省份數(shù)據(jù)中,山西以GDP名義增速24.7%位列全國(guó)第一。

其中,省會(huì)城市太原前三季度地區(qū)生產(chǎn)總值(GDP)3600.60億元,同比增長(zhǎng)10.9%,比上年同期(0.1%)高了10.8個(gè)百分點(diǎn)。這在太原近些年的經(jīng)濟(jì)發(fā)展上較為罕見。

這背后,與能源市場(chǎng)價(jià)格大幅上漲不無(wú)關(guān)系。作為火力發(fā)電主要燃料的煤炭,今年以來(lái),動(dòng)力煤價(jià)格大漲3倍左右,僅3季度就漲了60%以上。

眾所周知,山西是煤炭大省,太原煤炭資源豐富。

歷史上,作為孕育出明清時(shí)期四大商幫之首晉商的太原,在中國(guó)的金融界舉足輕重。

但近些年,太原卻相對(duì)顯得低調(diào)。其實(shí),太原這座城市,并不簡(jiǎn)單。

01

“煤炭時(shí)代”的輝煌

“地下文物看陜西,地上文物看山西”。在中國(guó),山西和陜西都是文物大省。

雖然山西的文物大多在地上,但在山西的地下還有著重要的礦產(chǎn)資源——煤炭。

《山海經(jīng)·北山經(jīng)》就記載山西有煤,但是大規(guī)模開采煤礦,要等到洋務(wù)運(yùn)動(dòng)時(shí)期。民國(guó)時(shí)期,山西的煤礦業(yè)已發(fā)展到一定規(guī)模。

但是山西煤炭產(chǎn)業(yè)的“黃金時(shí)期”還是在改革開放之后。

作為煤炭大省的省會(huì),太原自然也享受到了煤炭帶來(lái)的紅利。

太原礦藏豐富。2002年到2012年這十年時(shí)間,是煤炭行業(yè)快速發(fā)展的“黃金十年”,太原也憑借雄厚的煤炭?jī)?chǔ)量和省會(huì)城市的優(yōu)勢(shì)盡享風(fēng)光與榮耀。

其中,得益于山西煤炭大省的資源稟賦,和擁有貫通東西南北的區(qū)位優(yōu)勢(shì)。2007年,太原成立了中國(guó)(太原)煤炭交易中心,奠定了太原全國(guó)性煤炭產(chǎn)地交易核心地位。

太原曾在煤炭行業(yè)的“黃金十年”中得到飛速發(fā)展。從GDP數(shù)據(jù)上看,2002年后,在人口不占優(yōu)勢(shì)的情況下,太原的GDP規(guī)模在中部省會(huì)城市中一直處在中間位置。

▲國(guó)鐵太原局正在運(yùn)煤。圖/新華社

2005年,太原以GDP895.49億元的規(guī)模排在中部省會(huì)城市第4位,超過(guò)合肥和南昌。2006年太原和合肥GDP雙雙突破1000億元,合肥以1073.86億元略高于太原的1013.38億元。也是從這時(shí)起,太原的GDP數(shù)據(jù)落后于合肥。

2008年,全球金融危機(jī)發(fā)生,太原經(jīng)濟(jì)受到很大影響,尤其2009年增長(zhǎng)不到3%,2010年同樣如此,遠(yuǎn)低于全國(guó)平均增長(zhǎng)水平。也就在這個(gè)時(shí)期,太原被南昌趕超。

可以看出,2003年-2008年,太原的經(jīng)濟(jì)增長(zhǎng)基本和全國(guó)平均水平保持一致。2008年后,太原的經(jīng)濟(jì)發(fā)展相對(duì)乏力。

從2009年開始,在全球金融危機(jī)影響下,太原的GDP增速出現(xiàn)回落,從2008年的8.1%陡降至2.6%。

02

“后煤炭時(shí)期”的轉(zhuǎn)型

2013年,中國(guó)煤炭經(jīng)濟(jì)研究院煤炭上市公司研究中心披露的一組數(shù)據(jù)顯示,2012年國(guó)內(nèi)39家煤炭上市公司盈利能力明顯下降,利潤(rùn)總額和凈利潤(rùn)均創(chuàng)5年最低,33家凈利潤(rùn)增長(zhǎng)率為負(fù)值,占全部煤炭上市公司的85%。

一時(shí)間人們驚呼:煤炭行業(yè)“黃金十年”正在終結(jié)。

隨著國(guó)內(nèi)煤炭市場(chǎng)價(jià)格持續(xù)下跌,2014年,山西經(jīng)濟(jì)也出現(xiàn)了一定程度的下滑。作為省會(huì),太原也陷入這一輪因煤炭?jī)r(jià)格下降帶來(lái)的發(fā)展困境,其當(dāng)年GDP增速在全國(guó)排名很不理想。

主要原因,在于太原的支柱產(chǎn)業(yè)還是以能源和原材料為主,煤焦、電力、冶金、化工和建材等產(chǎn)業(yè)占整個(gè)工業(yè)的比重較高。

時(shí)任市長(zhǎng)耿彥波甚至在當(dāng)年的太原經(jīng)濟(jì)工作會(huì)議上直言,“這是一份令人慚愧的成績(jī)單,省會(huì)城市不能也不應(yīng)該有這樣的成績(jī)單。”

此后幾年,不同于中部其他省會(huì)城市普遍高速增長(zhǎng),太原經(jīng)濟(jì)增長(zhǎng)出現(xiàn)反復(fù)波動(dòng)。

2011年開始太原恢復(fù)增長(zhǎng)勢(shì)頭,2011年和2012年GDP增速分別為9.9%和10.5%。2013年受經(jīng)濟(jì)增長(zhǎng)放緩影響,全年增長(zhǎng)不到5%,2014、2015年又跟上全國(guó)平均增長(zhǎng)水平。

在經(jīng)濟(jì)增速下滑的同時(shí),太原的經(jīng)濟(jì)結(jié)構(gòu)也在進(jìn)行調(diào)整。據(jù)《山西日?qǐng)?bào)》報(bào)道,2006年到2009年,太原市先后否決332個(gè)不符合產(chǎn)業(yè)政策的項(xiàng)目,關(guān)停、取締777個(gè)污染企業(yè)和落后生產(chǎn)設(shè)施、項(xiàng)目,90座9萬(wàn)噸以下煤礦關(guān)閉重組工作全部完成,四個(gè)主城區(qū)全面退出煤炭和黏土實(shí)心磚產(chǎn)業(yè)。

同樣也是在2009年,在太原三次產(chǎn)業(yè)中,第三產(chǎn)業(yè)占比出現(xiàn)上升拐點(diǎn),并在之后幾年不斷攀升。太原市2020年國(guó)民經(jīng)濟(jì)和社會(huì)發(fā)展統(tǒng)計(jì)公報(bào)顯示,到2020年,太原三產(chǎn)占比已經(jīng)達(dá)到63.0%,是近幾年中部省會(huì)城市中三產(chǎn)占比最高的城市。

2020年太原GDP為4153億元,比上年增長(zhǎng)2.6%。單看GDP體量,太原在中部六省省會(huì)城市中并不算亮眼,但是在經(jīng)濟(jì)新動(dòng)能方面,太原的服務(wù)業(yè)增長(zhǎng)比較突出。

其中,太原互聯(lián)網(wǎng)相關(guān)服務(wù)業(yè)營(yíng)收增長(zhǎng)20.6%,快遞服務(wù)業(yè)營(yíng)業(yè)收入增長(zhǎng)33.3%,而限額以上批發(fā)零售業(yè)企業(yè)實(shí)現(xiàn)商品零售額超過(guò)85億元,增長(zhǎng)80.4%。

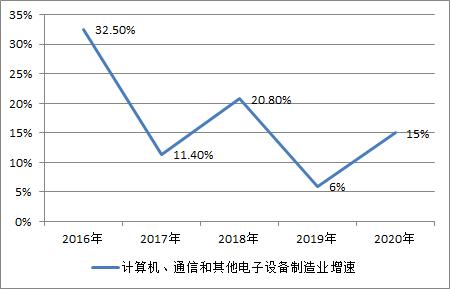

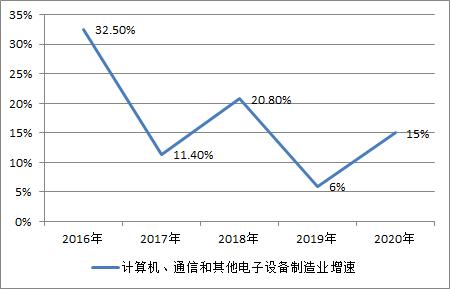

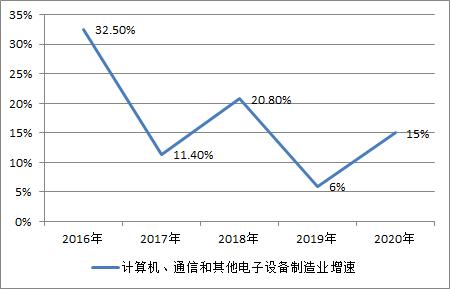

經(jīng)歷“煤炭寒潮”后,太原產(chǎn)業(yè)另一個(gè)轉(zhuǎn)型方向是發(fā)展計(jì)算機(jī)通信產(chǎn)業(yè),以期實(shí)現(xiàn)經(jīng)濟(jì)轉(zhuǎn)型升級(jí)。

2016年“中國(guó)計(jì)算機(jī)大會(huì)”在太原召開,太原市時(shí)任主要領(lǐng)導(dǎo)表示,太原市要努力打造成以電子信息產(chǎn)品制造業(yè)為基礎(chǔ),系統(tǒng)集成軟件和信息服務(wù)以及云計(jì)算、大數(shù)據(jù)、物聯(lián)網(wǎng)等新興業(yè)態(tài)為支撐的千億級(jí)信息產(chǎn)業(yè)基地,全力實(shí)現(xiàn)經(jīng)濟(jì)轉(zhuǎn)型升級(jí)。

根據(jù)2019年統(tǒng)計(jì)數(shù)據(jù),在全國(guó)70個(gè)大中城市里,太原新一代信息技術(shù)產(chǎn)業(yè)企業(yè)數(shù)量占比排名第2,為14.537%,僅次于深圳的18.42%,超越西安、杭州、貴陽(yáng)等傳統(tǒng)信息技術(shù)強(qiáng)市。

▲數(shù)據(jù)來(lái)源:新京智庫(kù)根據(jù)太原市近年國(guó)民經(jīng)濟(jì)和社會(huì)發(fā)展統(tǒng)計(jì)公報(bào)整理

最近幾年,太原市軟件與信息服務(wù)業(yè)、計(jì)算機(jī)、通信和電子設(shè)備制造業(yè)發(fā)展迅速,近5年以平均每年17.14%的速度在增長(zhǎng)。

03

太原的優(yōu)勢(shì)特色和發(fā)展短板

公元前400多年,左丘明曾將晉國(guó)所在的山西地形概括為“表里山河”。建城2500多年的太原素有 “錦繡龍城”之譽(yù),歷史上山清水秀、遺跡眾多、氣脈悠長(zhǎng)。

近年,在經(jīng)歷產(chǎn)業(yè)結(jié)構(gòu)調(diào)整后,太原的生態(tài)環(huán)境出現(xiàn)明顯改善。曾經(jīng)煤灰籠罩城市上空的太原,如今城市面貌實(shí)現(xiàn)脫胎換骨的改變。

以前穿城而過(guò)的“亂河灘”汾河以及“污水池”晉陽(yáng)湖,如今成為市民休閑娛樂(lè)的好去處。

▲太原汾河兩岸景色。新華社記者 曹陽(yáng) 攝

不久前,2021中國(guó)城市便利店指數(shù)發(fā)布,太原以90.2分的總得分和0.47%的增長(zhǎng)率位列該榜單第三,超越了上海、北京這樣的超級(jí)大都市。其實(shí),太原在2020年時(shí)就已經(jīng)位居全國(guó)第二,且連續(xù)5年躋身“五虎將”之列。

服務(wù)業(yè)和信息制造業(yè)日益成為太原發(fā)展新動(dòng)能。從數(shù)據(jù)上看,太原規(guī)模以上工業(yè)增加值增速近年來(lái)也在不斷上升。2020年,太原非傳統(tǒng)產(chǎn)業(yè)增加值占全市規(guī)模以上工業(yè)增加值的比重已達(dá)到50.6%。

太原還定下“工業(yè)強(qiáng)市戰(zhàn)略”,提出將培育壯大裝備制造、信息技術(shù)和新材料、綠色能源等戰(zhàn)略性新型產(chǎn)業(yè)。

太原“十四五”規(guī)劃中,提出經(jīng)濟(jì)總量奮力向萬(wàn)億元規(guī)模邁進(jìn),人均地區(qū)生產(chǎn)總值達(dá)到2萬(wàn)美元以上。

經(jīng)歷煤炭時(shí)代繁榮的太原,在轉(zhuǎn)型期要實(shí)現(xiàn)這些目標(biāo),顯然還需繼續(xù)努力。

對(duì)于內(nèi)陸資源型城市的轉(zhuǎn)型,國(guó)家發(fā)改委在2018年發(fā)布的《關(guān)于支持山西省與京津冀地區(qū)加強(qiáng)協(xié)作實(shí)現(xiàn)聯(lián)動(dòng)發(fā)展的意見》中明確提出,“鼓勵(lì)京津冀地區(qū)優(yōu)勢(shì)資源向山西省輻射和擴(kuò)散,促進(jìn)山西省新興產(chǎn)業(yè)發(fā)展壯大、傳統(tǒng)產(chǎn)業(yè)轉(zhuǎn)型升級(jí)。”

這對(duì)于太原提出在“十四五”時(shí)期率先在全省實(shí)現(xiàn)經(jīng)濟(jì)轉(zhuǎn)型出雛型,無(wú)疑是一大重要利好。

當(dāng)然,還應(yīng)看到,受限于地形,太原城市規(guī)模難以擴(kuò)大,作為省會(huì)城市,面積不足七千平方公里, 人口僅五百多萬(wàn),比中西部很多地級(jí)市人口還少。

在各大城市激烈競(jìng)爭(zhēng)的背景下,如何在人才和人口方面發(fā)力,也是太原面臨的現(xiàn)實(shí)課題。