伴著一陣“嗡嗡”的轟鳴,一架搭載尋源系統的無人機從地面騰空而起,敏銳地掃描著下方的工廠。一只機器狗隨后敏捷地鉆進“事故”現場,在無人機標記的區域內來回穿梭,幾分鐘之內,便精準鎖定放射源的位置……

這是不久前由陜西省生態環境廳主辦的“秦盾·2024陜西省輻射事故綜合應急演習”中的一幕。

眾多“黑科技”在現場輪番亮相,無人機和機器狗等智能設備成為演習“明星”,大顯神通。復合型應急場景應用與無人化應急實踐,在這次演練中有了不同尋常的探索。

圖為演練中機器狗載著搜尋系統,逐步鎖定放射源位置。

舊題材出新意 先行先試復合型應急場景

“傳統輻射事故場景往往以放射源失竊、丟失為主,已經開展了幾百次的同類型輻射事故題材,如何創造新意?”——這是陜西省核與輻射安全監督站(以下簡稱陜西輻射站)站長郭輝接到演習任務時,躍入腦海的第一個想法。

2024年3月4日,生態環境部印發《關于加快建立現代化生態環境監測體系的實施意見》,提出“健全天空地海一體化監測網絡,加速監測技術數智化轉型”。

這份文件也成為“秦盾·2024陜西省輻射事故綜合應急演習”方案從0到1搭建的源頭。

“耗時兩個月,確定演習題材背景,光演練腳本就前后改了30多個版本。”郭輝告訴記者,在經過反復打磨后,“秦盾·2024陜西省輻射事故綜合應急演習”方案終于敲定。

此次演習模擬情景為:陜西某無損檢測有限公司在楊凌示范區某工地開展探傷作業時,吊車突發意外,吊物脫鉤造成燃爆事故,導致放射源輸源管破裂,造成一枚Ⅱ類放射源銥—192源辮脫離失控。

“與傳統輻射事故場景不同,我們采用工地突發燃爆、引發放射源失控的情景設計,意味著這次演習不僅包括常規的輻射事故應急演練,還需要增加消防現場滅火、氣象現場觀測等環節。”郭輝說。

應急工作的原則是“以人為本,安全第一”。如何做到盡量“少人”在現場,從而最大限度地降低人員的輻射風險?這是陜西輻射站反復思考的方向。

用智能設備替代工作人員,成為問題解決之道。基于此思路,陜西輻射站自主研發了無人機尋源系統、機器狗鎖源系統、無人機抓源系統和無人車收源系統。

尋源無人機根據不同應用場景,搭載高、低兩種量程輻射劑量率探測器,擁有厘米級定位、多種自動巡測模式的優點。

“智能設備具有不受限于空間和場景的優勢,能夠自由深入工作人員無法進入的現場,比如地質災害場所,或者人為因素導致的高風險場地。”郭輝向記者介紹。

除此之外,智能設備的另一大優勢在于操作便捷。

機器狗鎖源系統里暗藏著玄機,在自動模式下,機器狗可按照預設的路線進行巡測,掃描空間地形圖;而在手動模式下,僅用一個無線手柄,工作人員即可進行遠程操作。

這臺科技感滿滿的機器狗,頭戴攝像頭、身背劑量率儀,一圈現場“巡邏”,便能將攝像頭捕捉的畫面和劑量率儀實時監測的輻射數據上傳至系統,保障應急人員及時掌握現場情況。

一個從搜索放射源到應急監測事故場區,再到抓取放射源,完成應急收貯處置的無人智能化閉環,初步形成。

人機磨合 “飛手”從“拎樹枝”到“抓黃豆”

一場“無人化”輻射應急演習,從紙面上的方案,落地到實戰現場,機器與人的磨合在其間顯得尤為重要。

“飛手”需要在距離演練現場200米處,遠程操控搭載著機械臂的無人機,準確無誤地抓取一根筆體積大小的銥—192源辮,其難度可想而知。

對于陜西輻射站的“飛手”來說,“飛無人機”的練習過程經歷了從“拎一個樹枝”到“取一根筷子”,再到“抓一粒黃豆”3個階段。

與機器的磨合,不光體現在“飛手”的操作精度上,更體現在研發人員改造設備的每一處細節。

“為了貼近實戰,我們研發了自動收儲系統。以往,收儲放射源的蓋子很沉重,需要擰螺絲一般才能把蓋子旋緊。這次,我們在屏蔽蓋中加了一個類似軸的手把,通過機器操作就能有效封閉源罐。”陜西輻射站工作人員告訴記者。

機器狗在廢墟里尋找放射源,步頻節奏需要調整;放射源可能處于“橫躺”狀態,機械臂的臂長和角度需要有所改變;收源的無人車容易失去平衡,需要不斷升級……

圖為放射源成功收貯后,監測人員正在對事故現場開展人工復測。

種種因素,一一考量,逐個突破。

前期緊鑼密鼓的投入,換得一份優異的答卷。在“秦盾·2024陜西省輻射事故綜合應急演習”現場,無人機、機器狗的協同配合,大大提升了輻射應急處置的效率。

通過開展現場警戒、人員救治、綜合救援、專家研判、現場尋源、監測處置、環境恢復等工作,這起應急事故得到成功處置,參演人員有效消除了輻射事故的影響。

從紙筆到平臺 提升應急效能

以往開展的輻射應急演習,監測人員在完成現場監測后,需要手動填寫監測報告并逐級上報,最終將報告送至應急指揮部,以此作為應急決策的監測依據。

在“秦盾·2024陜西省輻射事故綜合應急演習”現場,陜西省應急監測平臺的投入使用,實現了“智慧大腦”的決策升級。

一塊大屏幕,一個平臺,輻射應急演練現場的信息實現一鍵傳輸,一屏統覽。

“演習中,無人機、機器狗等智能化設備,能夠將現場監測數據實時傳回監測平臺,應急監測人員基于平臺數據分析結果,給出應急響應提示,迅速匯報、下達應急指令。比如,尋源的無人機剛飛過一片熱點區域,在平臺上,就能實時捕捉到這一信息。”郭輝說。

輻射應急演練規模大,參演單位數量多,而且涉及省、區多級聯動。復合型應急場景事故面臨的情況更為復雜,如何做好協調工作,成為擺在眼前的一道難題。

得益于陜西省應急監測平臺的出現,一張高效的應急響應網絡逐漸形成。

借助陜西省應急監測平臺,省、市、區三級政府及相關應急單位打破了空間限制,實現生態環境、衛健、氣象、消防、公安等部門協同作戰,消除事故報告、信息共享、應急響應中的時間差。

未來,輻射應急演練如何進一步升級?

對此,郭輝表示:“科技創新在公共安全領域存在巨大價值,隨著技術的不斷進步,我們有望實現更加智能化、自動化的應急響應系統,這將極大地提高我們應對各類突發事件的能力,從而更好地保障人民的生命財產安全。下一步,陜西輻射站將加快智能應急設備的研發,研發更多針對不同場景的智能應急監測設備,實現場景全覆蓋;組織研究復合型事故的應對處置規范和辦法;鼓勵地市開展各類具備本轄區核與輻射監管特色的應急演習,全面提升陜西省核與輻射應急響應能力,走出一條安全、穩健的應急管理之路。”

無人機、機器狗!陜西這場輻射應急演習

無人機、機器狗!陜西這場輻射應急演習 危廢處置不能忽視

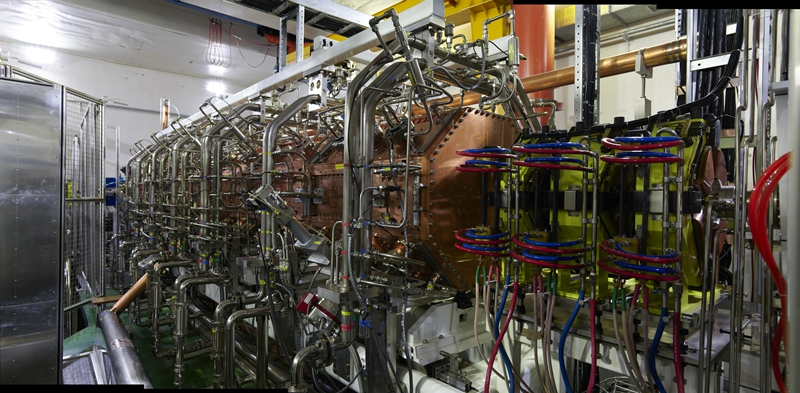

危廢處置不能忽視 國際首臺!低能量強流高電荷態重離子研

國際首臺!低能量強流高電荷態重離子研 中國科學家獲聯合國環境規劃署2024年“

中國科學家獲聯合國環境規劃署2024年“ 俄副外長:巴沙爾·阿薩德在俄羅斯很安

俄副外長:巴沙爾·阿薩德在俄羅斯很安 瓊瑤告別式舉行

瓊瑤告別式舉行 山東省工業和信息化廳駐村第一書記:打

山東省工業和信息化廳駐村第一書記:打 名人丁再獻系列報道之二 光影流彩·

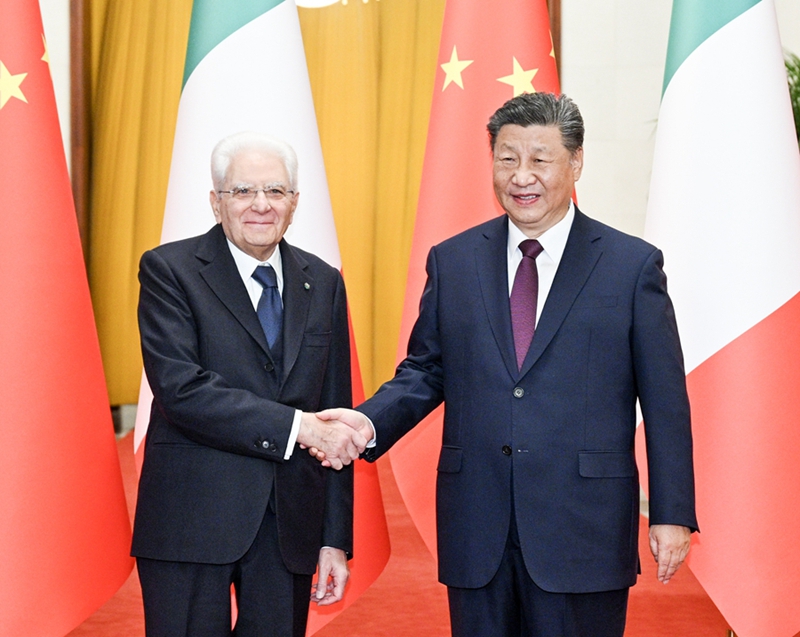

名人丁再獻系列報道之二 光影流彩· 習近平同意大利總統馬塔雷拉會談

習近平同意大利總統馬塔雷拉會談 外交部回應美國大選結果

外交部回應美國大選結果 今年這些高校學位服上新!

今年這些高校學位服上新! 多姿多彩的端午假期

多姿多彩的端午假期 幸福牽手“520”

幸福牽手“520” 讓微笑 傳遞愛

讓微笑 傳遞愛 蘭州:黃河之濱流光溢彩迎五一

蘭州:黃河之濱流光溢彩迎五一 山東萊陽萬畝梨花惹人醉 民眾著古裝游園

山東萊陽萬畝梨花惹人醉 民眾著古裝游園 100歲的她走了,與詩歌融為一體

100歲的她走了,與詩歌融為一體 焦裕䘵追憶系列報道之九—— 焦裕

焦裕䘵追憶系列報道之九—— 焦裕 “守邊奶奶”尼瑪:18萬公里巡邊路,53

“守邊奶奶”尼瑪:18萬公里巡邊路,53 90后姑娘85億身家登胡潤百富榜,從名校

90后姑娘85億身家登胡潤百富榜,從名校