兩年前的今天,世衛組織宣布新冠疫情為“大流行”。兩年過去了,在全球逾600萬人付出生命后,這場疫情將如何結束?自2月初以來,全球范圍內的新增病例、死亡病例都出現較明顯的下降。這是危機逐漸消退的信號?

美聯社10日援引衛生專家的觀點稱,流行病的結束往往沒有現成“公式”,會有進度不同的復合指標,如病例消失時的“醫學終點”、政府防控措施停止時的“政治終點”,以及人們回歸正常生活時的“社會終點”……歷史上的一些流行病或能為新冠疫情的未來走向提供指引。

流感

在新冠疫情前,流感被認為是最致命的流行病。歷史學家估計,1918年至1919年的流感大流行導致全球5000萬人死亡,1957年至1958年的另一場流感大流行奪走全球約200萬人的生命,而1968年的全球流感大流行病亡人數也超過100萬。

2009年4月,甲型h1n1流感開始在墨西哥暴發,來勢洶洶。同年6月,世衛組織將流感大流行警告級別提至最高級。大約半年后,它蔓延至全球200多個國家,成為當地占主導地位的流感病毒。《柳葉刀》雜志曾根據模型推算警告,在2009年4月至2010年8月,甲型h1n1流感可能造成全球約15.17萬至57.55萬人死亡。

但事實證明,甲型h1n1流感的危險性低于人們預期。一方面,2009年10月起,各國紛紛開始大規模接種疫苗;另一方面,這種流感的致命性相對較低。截至2010年5月,全球感染人數超過130萬人,死亡人數約為1.8萬人,平均死亡率為1.3%。

2010年8月,世衛組織宣布甲型h1n1流感大流行結束,各地疫情進入較為常見的季節性模式。“我們開始很擔心,但一些情況并未發生。”美國馬里蘭州研究員克里斯汀·海特曼說,這也是當新冠疫情首次出現時,美國等一些國家漫不經心的部分原因。

回顧上述案例可見,每次流感大流行都隨著時間流逝而消減,普通民眾也逐漸增強了免疫力。大流行慢慢成為隨后幾年的季節性流感。有專家認為,新冠疫情可能也會遵循這種模式,進入有規律波動的狀態。一年中某些時候病例較多,某些時候病例較少,與季節性流感或普通感冒類似。

艾滋病

1981年,美國衛生官員報告了加州和紐約一組罕見的癌性病變和肺炎病例。次年,類似病例不斷增多并向多國蔓延。研究人員后來確認,這種疾病為艾滋病(又稱獲得性免疫缺陷綜合征),由艾滋病病毒(hiv)引發。隨著病程發展,病毒會削弱人體免疫系統,增加結核病等常見疾病的發病風險。

多年來,艾滋病一直被認為是“死亡判決”,一度成為美國25歲至44歲男子的首要死因。到目前為止,針對艾滋病還沒有切實的治愈方法,感染者需要終身接受治療。截至2020年5月,全球約有3500萬人死于艾滋病。

不過,對大多數美國人來說,上世紀90年代出現的一些治療方法已使艾滋病成為一種可控制的慢性病。但在非洲等其他一些地區,艾滋病仍未得到有效控制,仍是危險性極高的緊急情況。

衛生專家指出,從中可見,大流行的結束不意味著這種疾病在全球范圍內統一消退,它可能已轉變為多種(區域性)流行病。

寨卡

寨卡病毒源于非洲。2015年上半年,巴西暴發寨卡病毒感染。該病毒由蚊子傳播,在大多數成人和兒童中往往只會引起輕微疾病。但如果孕婦感染,胎兒可能會受到影響,導致新生兒小頭癥甚至死亡。當時,巴西密集出現數千例新生兒小頭癥病例。

到2015年底,寨卡病毒在美洲多國傳播。2016年2月,世衛組織宣布其為國際公共衛生緊急事件。不過,9個月后,隨著各國政府的積極應對,世衛組織宣布,寨卡疫情不再構成“國際關注的突發公共衛生事件”,緊急狀態解除,隨之轉為長期應對機制。2017年上半年起,美洲各地寨卡發病率明顯下降。

研究人員稱,寨卡病毒可能會繼續“休眠”。隨著人們產生免疫力,它有點“筋疲力盡”。但如果病毒發生變異,或出現大量沒有免疫力的年輕人,疫情可能會再次暴發。因為對于大多數流行病來說,從來沒有一種固定結局。

新冠肺炎

3月11日,距離世衛組織宣布新冠疫情為“大流行”已整整兩年。到目前為止,世衛組織尚未就“摘帽”給出具體指標。最近一周,盡管全球新增病例和死亡病例分別下降5%、7%,但具體到每個國家,仍有新增病例激增的狀況,如韓國、越南、新西蘭等。

世衛組織認為,放眼全球,疫苗和藥物的不平等現象仍然嚴重。數據顯示,僅在拉丁美洲和加勒比地區,就有超過2.48億人尚未接種第一劑疫苗。迄今,仍有20多個國家疫苗接種率不足10%,仍有70多個國家尚未實現40%的疫苗覆蓋率。在接種率低的國家,病例數和死亡人數仍可能繼續增加。全球疫情也因此被拖長。

“我們還沒有擺脫這場大流行。”泛美衛生組織突發衛生事件主任西羅·烏加特如是說。

新冠大流行滿兩年,疫情將如何結束?外

新冠大流行滿兩年,疫情將如何結束?外 陽春三月志愿先行!濟南市垃圾分類志愿

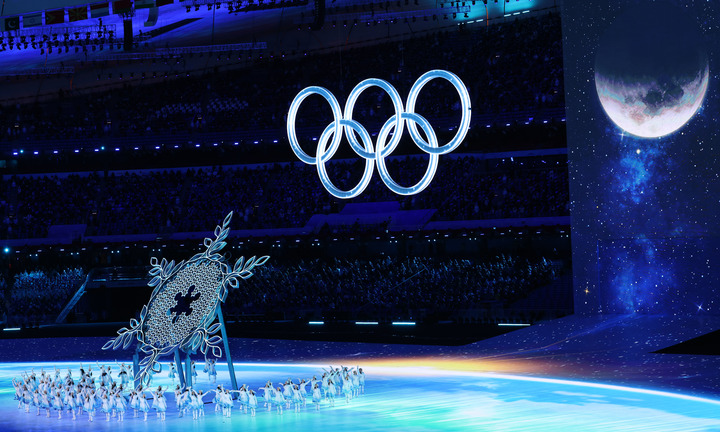

陽春三月志愿先行!濟南市垃圾分類志愿 第12金!高山滑雪女子大回轉站姿組張夢

第12金!高山滑雪女子大回轉站姿組張夢 靠讀唇語考上清華 這位姑娘“感動中國”

靠讀唇語考上清華 這位姑娘“感動中國” 新征程,再出發——山大新商界女企業家

新征程,再出發——山大新商界女企業家 媽媽:我想告訴您

媽媽:我想告訴您 山東支持優秀國產影片制作 最高獎勵50

山東支持優秀國產影片制作 最高獎勵50 北京冬殘奧會吉祥物雪容融受追捧

北京冬殘奧會吉祥物雪容融受追捧 開閉幕式團隊:閉幕式依舊“簡約” 將致

開閉幕式團隊:閉幕式依舊“簡約” 將致 習近平接連會見國際貴賓,談了哪些重要

習近平接連會見國際貴賓,談了哪些重要 開學遇上冬奧 我們一起加油!

開學遇上冬奧 我們一起加油! 紅紅火火迎新春 廣西軍營“年味”別樣濃

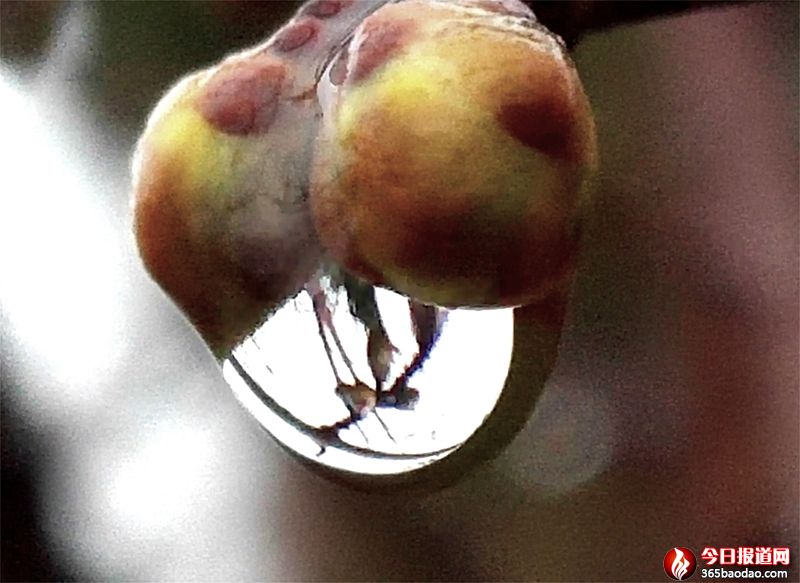

紅紅火火迎新春 廣西軍營“年味”別樣濃 冬雨滋潤臘梅見美景

冬雨滋潤臘梅見美景 第四十八屆哈爾濱冰燈藝術游園會免費迎

第四十八屆哈爾濱冰燈藝術游園會免費迎 紅火迎新年

紅火迎新年 “大觀杯”攝影比賽發獎儀式暨攝影作品

“大觀杯”攝影比賽發獎儀式暨攝影作品 冬奧突圍半世紀

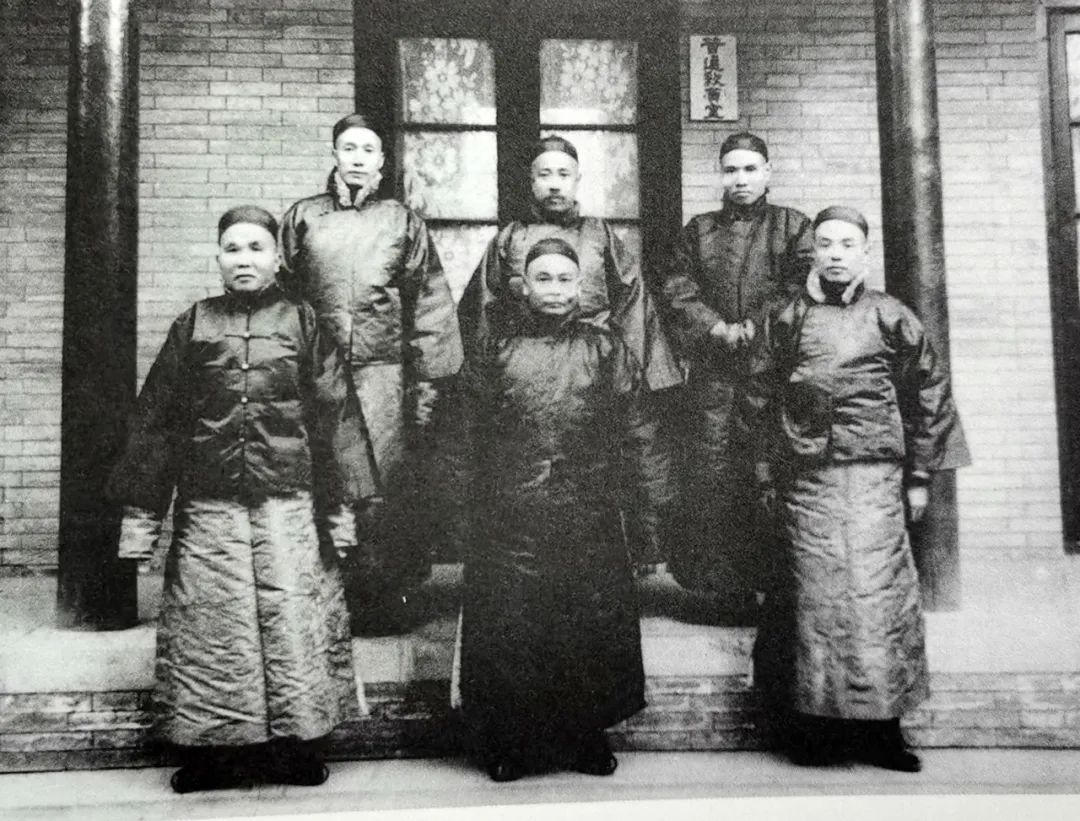

冬奧突圍半世紀 關于曾祖父詹天佑的幾個訛傳

關于曾祖父詹天佑的幾個訛傳 寶清縣:制作彩色圖案“走馬燈”助

寶清縣:制作彩色圖案“走馬燈”助 這個不信命的女孩,改變了更多女孩的命

這個不信命的女孩,改變了更多女孩的命