人物檔案

羅康瑞:1948年4月生于香港,祖籍廣東普寧。1971年創辦香港瑞安集團,1998年被香港特別行政區政府授予金紫荊星章,1999年獲委任為太平紳士,同年獲頒上海市榮譽市民。曾任香港特區籌備委員會委員、香港貿易發展局主席。現任瑞安集團主席、博鰲亞洲論壇理事會成員、長江開發滬港促進會會長。

因為疫情關系,我跟羅康瑞先生的訪談是視頻對話。那天約好下午三點,我提前十分鐘走進上海“新天地”附近的瑞安廣場26樓會議室,剛坐定,一身中裝的羅康瑞便出現在了鏡頭那邊。

對于羅康瑞而言,2021年具有特殊意義。50年前的1971年,23歲的他離開父親羅鷹石的公司,開始創業。20年前的2001年,他在上海投資的“新天地”建成,開創了中國城市更新的新模式,開業后廣受好評,成為上海地標之一。

50年的創業歷程,始于香港,輝煌于上海。對于家中9個孩子中的這個第四子,羅鷹石并不看好他創業。有一次,羅康瑞經過父母的房間,聽到兩人在為是否支持自己創業爭論,只聽父親說,“算了,這個兒子沒用的,不要浪費時間了。”但母親還是說服父親借給他十萬元港幣,要求是到期還本付息。

也正是父親這句話,讓羅康瑞下定決心,創業決不能失敗。在他心目中,嚴厲的父親是最偉大的。他第一次去澳大利亞求學時,父親不許他坐飛機,而是搭一艘6000噸的小貨輪。在海上整整吐了13天后,他發現原來生活是這樣的。

創業十多年后,羅康瑞迎來了人生最大的改變。上世紀80年代初,他來到上海考察,認識了好幾位年紀相仿的年輕干部,他們的理想和干勁深深打動了他。1985年,他決定到上海發展,后來有了“新天地”、“創智天地”、“虹橋天地”等。“現在回想起來,我這輩子最重要的決定就是去上海發展,在香港我沒有這樣的機會,畢竟香港的市場空間有限,這個決定改變了我的一生。”

這些年來,羅康瑞的公司資產規模,由剛來上海時的五六個億,猛增到現在的超過1000億。但無論是“新天地”還是“創智天地”,一開始并不被外界看好,甚至公司內部都是一片反對聲。“尤其是‘新天地’項目,公司里的同事都反對,我只問了財務董事一句話,如果失敗我會不會破產?他說不會,我就決定做。”

很多熟悉羅康瑞的人都說,羅先生的眼光放得很遠,能看到未來很多年的發展,看到別人看不到的地方。羅康瑞笑道:“同事們都說我經常在做夢。”在他看來,他的這些夢能成為現實,不僅僅依靠自己的眼光,更重要的是上海這個讓他夢想成真的舞臺。

第一章:上海姑爺

高淵:你有一個跟隨你多年的雅號,叫作“上海姑爺”。但眾所周知的是,你夫人并非上海人。這個雅號從何而來?

羅康瑞:確實,我太太不是上海人。這個稱呼要追溯到20多年前,當時香港剛剛回歸祖國,我來上海參加滬港經濟發展與合作會議,同行的有香港特別行政區首任財政司司長梁錦松,他是我的好朋友。會議期間跟上海市領導一起聊天,梁錦松說,羅康瑞在上海投資很多,他是你們上海的姑爺。上海市領導馬上說,我們也覺得他是。

“上海姑爺”就是這么來的。后來香港媒體報道我時,都喜歡稱我“上海姑爺羅康瑞”,我對這個稱呼感覺蠻親切的。

高淵:你和上海的淵源,可以從哪一年算起?

羅康瑞:那是1982年,已經差不多40年前了。當時,我跟隨香港商界的一個訪問團來到上海。印象最深的是,馬路上都是自行車,市民穿的衣服大多是灰色或藍色的,晚上8點一過,路上基本沒人了。

而且,我們這些境外來的人,只能住在錦江飯店,好像絕大多數賓館都不能涉外。當時并沒有想來投資,主要是希望了解內地改革開放進展,有什么事情在發生,改變了多少。但那時才剛剛起步,我跟其他香港朋友感受一致,覺得上海還是跟香港有很大差距。

高淵:后來是什么原因,讓你下決心投資上海?

羅康瑞:上世紀80年代初,中英正在就香港回歸進行談判。我不愿去國外當二等公民,下決心回歸后一定留下來。我就在想,是不是應該到內地去投資,于是帶了我們公司的幾位高層一起去了北京、上海和廣州,進行一番考察。

在上海,經朋友介紹,認識了共青團上海市委的幾位領導。他們都很年輕,我也只有30歲出頭,他們正想在陜西南路上建造城市酒店,很客氣地說想跟我合作。當時,我什么市場調研都沒做,就是因為對這幫年輕朋友的印象非常好,我覺得他們有理想、有干勁,希望為上海和國家做點事,我說好,我們一起做吧。

后來商定他們是大股東,占70%,我占30%。一般小股東沒什么發言權,但我接受這個安排,因為我也是來學習的。這是1985年的事,也是我在上海投資的第一步。

高淵:城市酒店開業初期,據說生意并不好?

羅康瑞:這個項目比較小,1988年就建成開業了。但是受整個國際大環境的影響,生意非常不好。酒店建設中用了一些外資銀行的貸款,他們催促大股東還貸,當時我拿了一些自己的錢,幫他們渡過難關。

后來過了好幾年,城市酒店的生意才好起來。但就是這樣一個項目,讓我堅定了到內地,特別是到上海投資的決心。因為在這過程中,我了解了國家對改革開放堅定不移的信念,也了解了很多上海領導的干事創業的精神,特別是那些年輕干部,他們的那股要做事、要學習、要進步的熱情,真正打動了我。我當時就想,要是我們國家年輕的一代都是這樣,國家的前景肯定是好的。由此,我對上海的信心逐步建立起來了。

高淵:所以到了90年代初,你決定在上海投一個大一點的項目?

羅康瑞:1994年,我開始投一個大一點的項目,就是瑞安廣場。這個地塊在淮海中路、黃陂南路,地段不錯。其實,當時辦公樓的市場情況并不好,但我對上海有信心,所以我馬上決定做。

1996年大樓建成后,很快就有80%多的出租率,可以說成效非常好。更重要的是,這個項目把淮海中路的辦公樓市場帶動起來了。

1999年,羅康瑞獲頒上海市榮譽市民

第二章:太平橋

高淵:從某種意義上說,城市酒店和瑞安廣場是你投資上海的前期鋪墊。接下來,你就遇到了可能是你這輩子最重要的一個項目?

羅康瑞:瑞安廣場快建成時,當時盧灣區的領導跟我說,就在這個大樓附近的太平橋有一個很大的舊區,希望我提一些舊區改造的規劃建議。我去看了太平橋地塊,總面積有52公頃,我找了一家美國的城市規劃公司,跟他們談了上海未來發展的理念,以及我對上海中心城區舊區改造的一些思考,請他們做了整體方案。

這個方案給盧灣區和上海市的領導們看了后,他們覺得很好,符合上海的發展思路。經過討論研究,盧灣區政府決定邀請瑞安來開發太平橋地塊。

高淵:你欣然接受了?

羅康瑞:一開始我很擔心,公司能不能投入這么大量的資金,但盧灣區政府覺得我是落實那個規劃的最佳人選,表示52公頃可以分期進行改造。

于是,1996年我們簽了太平橋地塊開發的合作協議。當時遇到的第一個問題,是在52公頃的土地上,究竟先開發改造哪個地塊。我的考慮是,2001年是中國共產黨成立80周年,而且這年上海要舉辦APEC會議,到時候上海應該需要有個地方向外國領導人介紹上海改革開放的成果。在這種情況下,先開發靠近中共一大會址的地塊成為當然的首選。但是要趕上這個節點,時間非常緊迫,必須盡快動工。

高淵:但也就在這時候,出現了亞洲金融風暴?

羅康瑞:是的,1997年亞洲金融風暴來了,很多銀行自顧不暇,我跟他們談貸款,沒有一家銀行回復我。我去一家比較相熟的銀行面談,他們說,羅先生,我們沒辦法貸款給你,這個項目你是收不回錢的。

但當時時間很緊,我們一定要動工了,我就說,那好吧,我先拿自己的錢出來。這話一說,公司的同事都反對,他們覺得這么做風險太大。還好,我當時是公司的全資股東,我只問了公司財務董事一句話,如果這個項目失敗,我會不會破產?他想了想說,不會,肯定不會。

那就做吧!所以,這個項目是我一個人拍板,要是當時瑞安地產是一家上市公司或者有其他股東,肯定做不成。因為這個項目很超前,那時候的人們對此還不能接受。

高淵:當時是否還有另一個爭議,在做這個地塊的具體規劃時,你沒有請熟悉石庫門建筑的上海設計師,甚至沒有請中國設計師,而是請了一位從沒來過中國的美國設計師,這是出于什么考慮?

羅康瑞:因為這個項目很超前,無論是內地還是香港都沒有這方面的設計經驗。之所以請一位外國人設計,我就是希望他能從純客觀的角度看待石庫門,真正在改造和保護上取得最佳平衡點。

我去過美國波士頓,當地有個老倉庫改造得非常漂亮,很人性化。我查到那個項目的設計師,他叫本杰明•伍德,我不認識他,就寫一封信,說伍德先生我看過你設計的項目,很喜歡,我現在準備在上海做一個舊區改造的工程,你會不會有興趣?他回信說好,但他從來沒有去過中國,更沒去過上海。我說沒問題,你先來一趟香港,我們見面談。

那一談只談了30分鐘,我談了我的基本思路,他對舊區保護也有一套想法,我們的意見一致。然后,他自己去了一趟上海,很快跟我說他愿意做。記得當時我只跟他說了一句話:伍德,這個項目會改變你的一生。現在,伍德的中文名字叫“伍奔騰”,他已經在上海生活了20年,設計了很多項目,他的設計咨詢公司就在“新天地”。

高淵:跟伍德溝通時,你希望他在設計這個地塊時應該注意什么?

羅康瑞:首先,這里緊鄰中共一大會址,周邊不能建高層建筑。對于原有的石庫門房子,既不能簡單地保留,更不能盲目地大拆大建,關鍵是要保護這些老房子,并把它們改造成適合現代生活休閑的場所。

同時,我希望設計規劃做得盡可能細致,這里每一幢房子都是不一樣的,都要進行個性化的設計。我最大的愿望是修舊如舊,那些老房子拆掉后,磚頭都不要扔掉,而是對每塊磚作加固處理,然后重新放回去。只有這樣,新房子才會有老味道。

當然,這樣做的成本是很昂貴的。后來算了一下,每平方米的建造成本達到2000美元,這是遠遠超過當時房地產市場上的正常成本的。我的同事們都反對我這樣做,但我還是堅持下來了。

高淵:對你來說,給這個項目起名“新天地”,是有怎樣的考量?

羅康瑞:為了這個名稱,我和同事們頭疼了好幾個月,想了很多名稱,都覺得不夠好。項目都快要建好了,名稱還沒想出來。有一天,我跟我們公司的總經理一起聊天時,忽然靈感來了。我說這里緊靠中共一大會址,“一”加上“大”,不就是個“天”嗎?有了“天”就想到“地”,這是一個從20世紀邁入21世紀的跨世紀項目,可以用“新”來表述,“新天地”這個名稱就此確定。

高淵:你是什么時候確信,你的堅持有了收獲,這個項目成功了?

羅康瑞:2001年“新天地”建成了,不少來上海參加APEC會議的外國領導人,都來這里參觀。也有很多媒體來報道,他們都說這是上海的新地標。很快,就在全國乃至世界上有影響了。

但對我來說,讓我確信這個項目成功的標志,并不是這些。而是在剛開放的幾天里,我每天都在那里,看著周圍來來往往的人,聽他們的談話,看他們的笑容,發現大家都喜歡這個地方。而且那段時間,我們公司內部開會時,原先反對這個項目的同事們,個個臉上掛滿了笑容。看到這些,我就知道了。

高淵:“新天地”成功后,很多地方都想復制,在你看來有成功的案例嗎?

羅康瑞:確實,內地不少地方都想建他們的“新天地”,但這是復制不了的。首先,他們沒有我們這么大的決心;其次,上海就是上海,其他城市要做也不一定做得到。“新天地”成功是多方面因素造就的,要有很深厚的都市文化底蘊,要有國際大都市的開放包容,還要有一定的消費能力。

所以說,光是把“新天地”的外在形態抄過去是沒有用的,而且如果不下苦功夫,抄也抄不像樣。

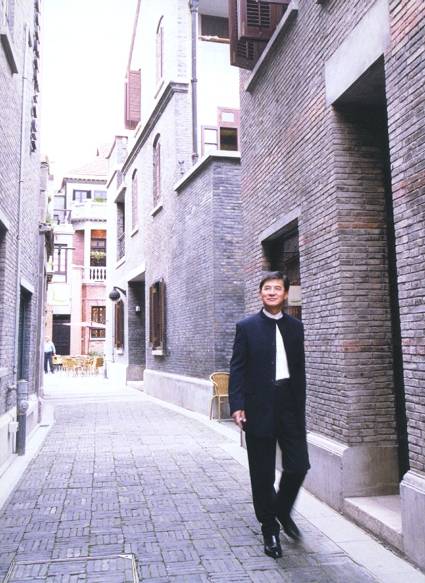

羅康瑞在新天地建設工地

2001 年,羅康瑞在新天地

第三章:天地系列

高淵:正是因為“新天地”的成功,這20年來你在上海有了“天地系列”?

羅康瑞:在“新天地”建成的第二年,2002年正推進科教興市戰略,有一次我跟一些領導交談時,他們希望我對科教興市出點主意。我回到香港后,找到我的好朋友吳家瑋,他是香港科技大學的創校校長,我是這所大學的校董會主席。他還當過美國舊金山州立大學校長,是美國歷史上第一位華裔大學校長,對硅谷很了解。他給我的建議是,把大學資源和科技園區、生活園區拼在一起做一個項目。我就問他,具體選在哪里?他說楊浦區,那里集中了十多所著名的大學。

我再次來上海時,就叫我的開車師傅開到楊浦區去看看。我印象最深的是江灣體育場,建筑造型非常漂亮,而且周邊就是復旦大學。但體育場前面停著不少巴士,感覺很煞風景。我當時就想,江灣體育場是個很好的背景,可以在這里建一個融大學校區、科教園區和生活園區的“三區聯動”項目。我請規劃師做了方案,以美國硅谷、巴黎左岸為學習模板,希望營造一個適合年輕人創新創業的環境。

高淵:這個方案送上去后,反響如何?

羅康瑞:初步方案做好后,我提交給市領導看,他們一看就很高興地說,羅康瑞,那這個方案就由你來落實吧。我嚇了一跳,趕緊說這不是一個開發商能做的事,這是政府的事。他們很堅持,還專門上會進行了討論,有關委辦的負責人都參加了。會上讓我先介紹這個項目的理念,然后市領導征詢大家的意見,表決是否同意由瑞安來負責這個項目的落地?

我當時真有點擔心,這么大的項目怎么敢做?但市政府很堅持,說你做吧,我們會盡力支持你、配合你。這個項目就是“天地系列”中的第二項,原來想叫“創新天地”,但覺得有點普通。后來我想,智慧是創新的源泉,就叫“創智天地”吧。

高淵:“創智天地”的理念其實很超前,倒是符合這幾年提出的“雙創”概念。當時實際操作中,遇到的困難多嗎?

羅康瑞:那是將近20年前,當時并沒有“雙創”的概念,但我確實是用這個理念來定位這個項目的。在做的過程中,是很不容易的。因為這個概念很新,很多人不理解。為此,我跟楊浦區的領導做了長時間的溝通,等他們真正理解我的意圖了,結果換屆了。新領導來了之后,我又要重新講一遍。

比如,現在蠻有名的大學路,對于我們提出的這個路名,相關部門一開始不同意,他們說這不符合上海起路名的規范。不過,最終還是用了這個路名,現在當然都覺得很好。我當時希望道路交通可以慢一點,馬路邊要允許外擺,年輕人喜歡坐在露天喝咖啡。但在那時候,外擺是不合規的,交通管理部門希望馬路上的車能盡快流動,我跟他們溝通了蠻長一段時間。現在大學路上集中了上海最多的咖啡館,創業的年輕人不僅需要咖啡提神,更需要咖啡館這樣的交流碰撞的空間。

高淵:從你的角度看,“創智天地”是否比“新天地”更難?

羅康瑞:這個項目用了我很多心血,可以說困難不斷,因為它的理念比“新天地”更超前。公司內部也有不同意見,覺得這個項目不賺錢,但我還是很堅持。我是有一點傻勁吧,我相信一個城市的經濟發展好,它的房地產也一定會好,我是用這個理念來支撐自己的理想。

相比“新天地”的一開業就成功,我覺得“創智天地”成功是在項目啟動的十多年后。有一次,我坐在大學路邊喝咖啡,看見一些年輕人在那邊談話,都在說要怎么創新,怎么創辦新的企業。我當時的感覺就是,“創智天地”應該成功了。讓我開心的是,我的想法能一個個落地,而且在楊浦整個區域的改變中,“創智天地”扮演了一個很重要的角色。

高淵:看起來,你在上海每次都踩到了點上。比如,“天地系列”的另一個項目“虹橋天地”,又踩到了虹橋交通樞紐啟動建設的點。

羅康瑞:這是2005年,閔行區的領導邀請我給閔行建設出點主意。我去看了之后才知道,虹橋機場要配套建設高鐵站,我說這個不得了,這將是未來上海的城市核心區。這么大規模的交通樞紐,在全世界都是罕見的,歐洲有幾個,但規模比我們小得多。后來市領導也來征求我的意見,我說這里是上海未來發展的重點,要盡快建設好。

我也參與了投資,拿到了第一批中的一塊地,我當時說一定要拿下來。在這里建成了很特別的“虹橋天地”,它的功能很全,除了辦公,還有娛樂、餐飲,并且能直達高鐵站和機場。

大學路

第四章:挑刺視頻

高淵:其實,民間對“開發商”這個群體褒貶不一,但大家覺得你這個開發商有點與眾不同。從“新天地”“創智天地”到“虹橋天地”,在很大程度上你已經超越了開發商的地位,更像一位城市規劃師。對此,你怎么看?

羅康瑞:我每次做項目方案時,都不是以開發商的角色去做,我把自己看作一個上海市民,從這個角度提出發展構想。在我們公司內部有一句話說,“配合政府促繁榮,社會進步我發展。”這是我們的理念,做任何項目不能只想自己賺多少錢,還要從社會發展的角度來思考。

高淵:是否正因為你把自己當作上海人了,在2002年的上海市市長國際企業家咨詢會議,你播放了一部親自拍攝制作的短片,專挑上海的刺,引起了很大的反響。當時你是怎么想的?

羅康瑞:那屆市長咨詢會議的主題是“如何把上海建設成為世界級城市”,那時候我已經對上海很熟悉了,發現在市民文明程度方面,跟世界一流城市還有很大差距。我覺得作為一個在上海投資工作的人,應該指出這一點。于是我自己拍了個短片,把行人亂穿馬路、上地鐵不排隊等行為都拍了進去。同時還介紹了國外大城市的情況,跟上海市民的行為作了一一對比。

我的同事們知道我要在會上放這個,都來勸我不要放,太不給上海面子了。我說沒事,在這樣的大場合放是最好的,大家都知道我的出發點就是希望上海好,沒有什么其他的意圖,相信上海會承認自己的短處。

對我來說,這部片子是一份中肯的建議,也是一份送給上海的禮物。放了之后,效果果然很好,會后媒體還來采訪我,希望我多說一點,到底怎么去改進。后來每年的市長咨詢會議上,都有人來問我,上海市民的行為有沒有進步?

高淵:對此,你怎么回答呢?

羅康瑞:上海的文明程度明顯提高了,但是不是已經是好得沒有可改進的地方了,也不是。我覺得,我們上海市民在馬路上講話的聲音還是比較大,偶爾還會聽到爭吵聲,還會看到一些不愛護公物的行為。當然,上海人也會說我們有我們的難處,因為每年有那么多外地朋友來,我們也很難管的。

其實,我是希望我們上海市民自己能做個榜樣。“新天地”剛開業時,有些同事很擔心地說,這里建得這么好,會不會很多市民穿著睡衣、拖鞋來?我說這是沒辦法的,我們只能把環境氣氛做好,讓游客自覺提升文明水平。

后來果然遇到一個問題,在“新天地”的人工湖邊,每天晚上都有不少年輕人坐在湖邊洗腳,這是很不文明的行為。我們總不能報警吧,警察也沒辦法管這些。我們就拍了照,請一位記者朋友放在報紙的版面上,引來了不少關注,大家都覺得這種行為不好。那之后,再也沒人在湖邊洗腳了。

高淵:如果現在開市長咨詢會議,你再拍一段視頻到會上放,你打算拍什么?

羅康瑞:上海的市長咨詢會議開了30多屆了,我參與了其中的大多數。我參加過很多國際咨詢會,上海是辦得最成功的。在過去那么多年中,市領導一直非常重視企業家的建議,而且每個人的建議都會得到回應。企業家們也很用心,不是走過場說幾句客套話就算了。比如我,雖然不是每次都作大會發言,但我都會遞交一份報告。

我關注的重點,當然是根據上海的角色定位和世界形勢的變化而變化的。如果現在再拍一個視頻,我覺得不會再去批評市民文明素養了,因為這方面已經進步很多。有可能拍一段虹橋的交通狀況,人和車在這個區域的流動還應該做得更好。

新天地夜景

第五章:大新天地

高淵:在上海的“十四五”規劃中,強調要有效推動城市有機更新,并提出在“大新天地”、外灘、張園等開展城市更新改造示范區試點。“大新天地”將會怎樣布局?

羅康瑞:現在,整個太平橋地塊已經開發得差不多了,下一步怎么走很重要。我認為,“新天地”要跟其他區域連起來,應該往西藏南路東面發展。以前,一條西藏南路把黃浦和盧灣兩個區分開了,現在都屬于黃浦區,推進起來比較方便了。

上海要成為世界級經濟中心城市,還缺少一個世界水平的復合功能都市核心區。以前做城市規劃時,我們習慣把工作和生活區域分開,但現在的趨勢是,要把居住、工作、文化、娛樂等幾乎所有功能都集聚起來,類似倫敦西區。

高淵:世界級城市需要世界級人才,而想吸引他們前來工作定居,就需要多彩時尚、人性化的活動空間。如果只有高樓大廈,是很難吸引高端人才的吧?

羅康瑞:對,現在的“新天地”有很多辦公樓和商業設施,但社交功能還不夠。我希望以后的“大新天地”里,能夠大幅增加社交功能。當然,其中的核心是我們上海這座城市的文化與歷史元素。

很多人說,“新天地”里的咖啡都比別的地方貴,但為什么每天還有這么多人來喝,就是因為坐在這里能感受我們上海特有的都市風情。什么樣的城市更新算成功,就是要把這座城市的文化底蘊保留下來并呈現出來,這才是最吸引人的地方。

高淵:我發現,你經常說“我們上海”。上世紀80年代以前,你在香港創業,80年代之后,你主要在香港和上海兩地發展。上海對你意味著什么?

羅康瑞:坦率地說,剛來上海發展的時候,我的公司的總資產大概五六個億,現在總資產規模已經超過1000億了。到上海來投資,我在想的一個問題是,上海在發展成國際大都會的進程中,我能夠扮演怎樣的角色?

我始終站在城市發展的角度來做事,而不是只想著自己的利益。當然,做生意要賺錢,這個沒錯的。但是,我們還應該反饋社會,為社會做點事,我一直說“社會進步我發展”,只有社會有了新發展,我們才能獲得利益。而不是說,等我先賺了錢,再去服務社會,這不是我的思維方式。

高淵:你在上海做的有些項目,理念比較超前,不是立竿見影就能賺錢,做起來也很費勁。在這些年中,你考慮過調整投資思路嗎?

羅康瑞:我在上海做了一些項目,也獲得了一定的回報。但如果從純粹的投資角度看,有些項目確實不一定是最好的投資。我們很早就進入內地,但目前公司的規模跟內地一些大開發商相比,差距還是不小。他們做周轉快的項目,盈利比我們快多了。

但我完全沒有后悔,因為我做成了像“新天地”這樣的上海地標。想到這里,我就很開心,覺得自己很幸運。

高淵:今年是“新天地”建成20周年。從你的角度看,“新天地”究竟給你帶來了什么?

羅康瑞:對上海來說,“新天地”是舊區保護和改造的創新成果,也是一個21世紀生活方式的代表。對我來說,能夠在中共一大會址旁邊打造這樣一個項目,這是非常難得的一次機會,太幸運了。

當然,我不是滿足“新天地”做到這里就好了,我們還在不斷調整,希望“新天地”的環境氛圍更加適合年輕一代的需要。這么多年,我們一直在變,不斷加進新的元素,希望始終引領潮流。

已經20年過去了,上海“新天地”仍然是中國改革開放的象征、城市現代化的標志、上海的城市地標與名片,未來它將不斷加強中央活動區復合功能,建設世界級地標性商圈,打造更多具有國際范、上海味、時尚潮的24小時文化社交目的地。

羅康瑞:一個香港人在上海

羅康瑞:一個香港人在上海 西藏軍區邊防條件日益改善,墨脫迎來首

西藏軍區邊防條件日益改善,墨脫迎來首 數字人民幣發行規模有多大?現金還會存

數字人民幣發行規模有多大?現金還會存 “美翻了,我的村”第三季:守望綠水青

“美翻了,我的村”第三季:守望綠水青 學習消防知識 提高安全意識

學習消防知識 提高安全意識 趙云龍:行走在刀尖上的“舞者”

趙云龍:行走在刀尖上的“舞者” 結緣農業八十年

結緣農業八十年 防范電信詐騙,宣傳安全知識

防范電信詐騙,宣傳安全知識

習近平參觀國家“十三五”科技創新成就

習近平參觀國家“十三五”科技創新成就 一見·母親河 幸福河——總書記的“治河

一見·母親河 幸福河——總書記的“治河 “大觀杯”攝影比賽發獎儀式暨攝影作品

“大觀杯”攝影比賽發獎儀式暨攝影作品 重慶:老舊社區變身網紅文創新地標

重慶:老舊社區變身網紅文創新地標 國慶佳節,他們堅守戰位

國慶佳節,他們堅守戰位 多彩花燈迎中秋

多彩花燈迎中秋 福建獨有,全國罕見!福州夜航龍舟火了

福建獨有,全國罕見!福州夜航龍舟火了 安心!暖心!應對突發情況,山東交警隨

安心!暖心!應對突發情況,山東交警隨 一生為國鑄盾 映照百年風云——追記第七

一生為國鑄盾 映照百年風云——追記第七 83歲樊錦詩當選全國道德模范

83歲樊錦詩當選全國道德模范 偶入紅塵里,詩戲結為盟 ——郭漢城的戲

偶入紅塵里,詩戲結為盟 ——郭漢城的戲