迎來日出,送走晚霞

在我采寫過的眾多英模人物中,有一位全國勞模給我留下了深刻的印象。那是2000年“五一”節,國務院表彰了2946名全國勞動模范和先進工作者,鐵路系統有81名。其中,有一個知名度并不高的平凡測量工,卻引起了我的特別關注。隨后,我專程赴山東臨沂造訪這位平凡的英雄,去探索他平凡的世界。

他參加工作31年,始終在測量班“原地踏步”,51歲的他是當時全處乃至全局年齡最大的測量工。他在單位是徹底的“無產者”:沒有住房,沒帶家屬,甚至連一輛自行車也沒有,是全處年齡最大的“單身”職工。

在生活上、物質上,他的確是貧困的。但是,他卻是精神上的富有者:他參加了近20項國家、省市重點工程建設。他主持測量的項目,監理工程師不用復測即予以認可。他糾正一處設計錯誤,為國家避免經濟損失近百萬元。1989年,他被評為“全國鐵路勞動模范”。1991年,他被團中央、國家計委授予“共和國重點工程建設青年功臣”稱號。他先后16次立功受獎。他的名字叫譚克錦,時任鐵道部十四局四處聊館項目部的助理工程師。

譚克錦

測量工作,在一般人眼里是一項辛苦而又平凡的工作,但譚克錦不這么認為。在他心里,測量工是“先鋒官”,測量工作責任重大,差之毫厘,謬以千里。1970年走上測量崗位之后,他刻苦鉆研和實踐,很快成長為一名技術骨干和業務能手。

譚克錦吃苦耐勞的精神是出了名的。1992年,他在魯中平原參加一項重點工程的復測工作。由于工地距宿舍遠,往返影響工作進度,他就將行李、做飯及生活用品搬到工地,用一節大直徑水泥管子做臥室。白天忙著測量,夜里就在水泥管子里描圖、整理數據和睡覺。20多天后,測量工作結束了,他才從管子里搬出來。

在京九鐵路施工中,有一處大彎道,譚克錦經測量,發現兩邊銜接差距達8米多,若照此施工,會造成很大的損失。測量中,有許多障礙物影響通視,為了找準交點,測出轉換角,譚克錦不怕麻煩,多次轉點,最終測出準確位置,使國家避免了上百萬元的經濟損失。

踏平坎坷成大道

和譚克錦一起從事測量工作的其他同志,幾年來紛紛改了行,唯獨他對測量工作情有獨鐘,一干就是31年,成了四處測量工中最老的同志。前些年,鐵道部所屬的廣州一家公司有意調他過去。親朋好友也都勸他回去,說他年齡大了,不適合在外面跑,況且那家公司離家又近,除了條件優厚、環境優越外,還可以全家團聚。同時,海南的一個私企老板以當年每月3000元的高薪聘請他。但是,都被譚克錦一一婉言謝絕。

采訪中,譚克錦誠懇地說,我不是什么高尚的人,只是我對工作、對單位產生了深厚的感情,已深深地愛上了培養我、鍛煉了我的單位和測量工作。我文化不高,一輩子可能就只能干成這一件事。換了崗位,我可能一事無成。

譚克錦的家位于廣東省羅定市,那里離順德、東莞等經濟高速發展的城鎮不遠,人們的觀念很“前衛”、很“開放”。他的妻子是個老實本分的人,身體有病,既要照看年邁的公公婆婆,又要照顧兩個兒子,很希望得到譚克錦的幫助。但他長年在外,四海為家,根本指望不上他照顧家庭。好心人勸譚克錦的妻子:多個心眼兒,老譚有技術,又是先進人物,說不定在外面有“二奶”,不然為啥廣東有單位高薪聘請他,他還不回來?

翻山涉水,兩肩霜花

翻山涉水,兩肩霜花 開始譚克錦的妻子根本不信這些話,對自己的丈夫,她心里有底,可時間長了,好心人的話聽多了,再看看周圍有人“包二奶”的現實,也不免有所擔心。于是,她要自己去看個究竟。

1999年10月,譚克錦的妻子千里迢迢來到山東聊城工地“探秘”。一看,老譚住的是工棚,吃的是大鍋飯,整天跑工地,臉上全是汗,腳下全是泥,她心里踏實多了。又看看老譚那簡單的行李,破舊的木箱,以及各種技術書刊上全是畫的紅道道,她心里更踏實了。再明里暗里觀察,并與老譚的同事交談“刺探軍情”,她就徹底放心了:老譚不是那種人,他真是個干正事的人!

只呆了5天,譚克錦的妻子就踏上了返家的路。但是,“妻子探秘”的事兒,卻傳遍了整個工地,人們對譚克錦更加敬重了。

譚克錦的心里,卻很不好受。但他一點也不怨妻子多心,反而非常內疚,因為他欠家庭、欠妻子、欠孩子的太多了。多年來,譚克錦轉戰大江南北,風餐露宿,兢兢業業,在工作上是個業務能手,在家里卻不“稱職”。兄弟兩人,他排行老大,弟弟務農,父母均已70多歲,身體一直不是太好,他卻一年到頭難得有機會一盡孝道。1985年,他的父親在一次事故中摔傷了腿。后經診斷,肱骨頭壞死,需住院治療。按常理,作為長子的他應該回去照顧。可工地上正忙,實在抽不出身,他就打電話安慰了一番父親,并委托他妹夫照顧父親。1989年,讀小學的兒子在放學途中不慎摔傷了腿,妻子打電話讓他回去看一下,他卻又一次含淚違背了親人的心愿。

路在腳下

因為是業務骨干,譚克錦成了測量班的主心骨,班里一刻也離不開他;再加上那幾年的工程多屬“急、難、險、重”項目,譚克錦與家人實在難得一聚。31年中,譚克錦大部分時間奮戰在祖國的北方,距家都在千里之外,因此與家人很少見面。1993年,他到京九鐵路建設工地工作,工點在江西境內,相對來說這是距家最近的一個項目,是一個休假探親的好機會,可他整天泡在工地上,遲遲不能回家。最后,在項目部領導的特意安排下,他才踏上了歸途。回到家,他本想抱起兒子好好親一下,可10多歲的孩子,面對這個“不速之客”,一個勁地往后縮。老譚拿出糖果逗孩子:叫爸爸,叫啊!沒曾想,孩子嚇得撒腿就跑。妻子在一旁再也忍不住,眼淚撲簌簌地落了下來……

按照政策規定和自身條件,譚克錦完全可以給家屬辦理農轉非手續,申請住房,處領導也多次過問此事,予以關心,但他卻一次次地放棄了。是應聘回廣東老家工作,還是繼續留在四處工作呢?忠與孝的選擇,去與留的決定,情與理的較量,像揮之不去的烏云,久久地纏繞在他的心頭。

但是,譚克錦最終還是選擇了他割舍不了的測量事業!采訪中,譚克錦說:“人活一世,總得有點精神,總得干點事兒。否則不就白活了嗎?有首流行歌曲,一句不就唱‘不白活一回’嘛!”(李佩山 楊星)

斗罷艱險又出發

斗罷艱險又出發(部分照片來自網絡,特向攝影者致謝!)

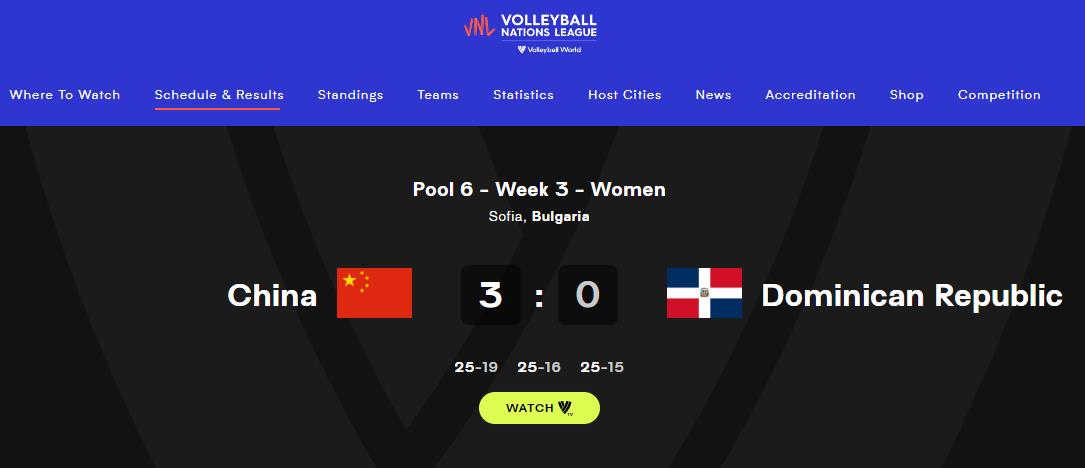

兩連勝!中國女排提前晉級世界女排聯賽

兩連勝!中國女排提前晉級世界女排聯賽 建黨101周年 駐守在高原“天路”的 武警

建黨101周年 駐守在高原“天路”的 武警 美國用廢棄輪胎鋪路,環保結實噪音低,

美國用廢棄輪胎鋪路,環保結實噪音低, 反詐宣傳進工地

反詐宣傳進工地 新中國第一爐鐵水從這里煉出,服役61年

新中國第一爐鐵水從這里煉出,服役61年 甘肅隴西:鋁冶煉及加工企業生產忙

甘肅隴西:鋁冶煉及加工企業生產忙 再訪:《高層訪問》影響世界的中國新

再訪:《高層訪問》影響世界的中國新 香港,革故鼎新謀發展

香港,革故鼎新謀發展 端午假期如何做好疫情防控?“菜籃子”

端午假期如何做好疫情防控?“菜籃子” 2022夏糧增產豐收觀察

2022夏糧增產豐收觀察 拉魯濕地美如畫

拉魯濕地美如畫 福建華安:晚稻插秧農事繁忙 千畝梯田

福建華安:晚稻插秧農事繁忙 千畝梯田 內蒙古發現約1.25億年前恐龍化石

內蒙古發現約1.25億年前恐龍化石 看,日暈!

看,日暈! 樂享春光

樂享春光 毛主席帶李銀橋去白云山廟,老和尚神秘

毛主席帶李銀橋去白云山廟,老和尚神秘 探訪劉少奇在山東紀念館 奉命赴山東 抗

探訪劉少奇在山東紀念館 奉命赴山東 抗 “神筆警探”林宇輝退休后成為幫烈士“

“神筆警探”林宇輝退休后成為幫烈士“ “折翼”36年,畫出生命的“星辰大海”

“折翼”36年,畫出生命的“星辰大海”