|

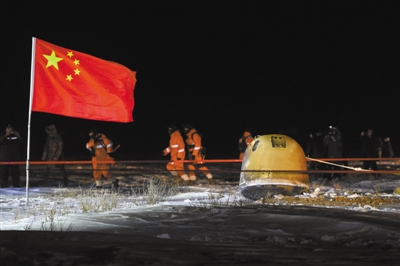

| 嫦娥五號回家 新華社記者 連振攝 |

|

| 北斗全球組網示意圖(動畫演示)。新華社發 |

|

| 11月28日,“奮斗者”號完成第二階段海試,勝利返航。新華社發(中國船舶集團供圖) |

|

| 2月5日,武漢大學中南醫院重癥醫學科主任彭志勇(左)走進隔離病房準備救治患者。新華社發(鐘南軒攝) |

2020年注定是不平凡的一年。科技界的重磅新聞,像雪片一樣飛落眼前,折射出這個時代的光亮。

無垠的太空,漆黑的海底,勇氣與困惑,拼搏與不易,即便相隔甚遠,我們也能真切感知。時代風起云涌,人類情感相通,我們見證和投入,我們旁觀和親歷。這一年的結尾,我們祈禱明年會更好。

1抗擊新冠 彰顯中國科技力量

洶洶而來的新冠病毒,被科學打敗了。抗擊新冠疫情,是新中國成立70年來,疾病防控科技一次實力大展示。

疫情發生后,中國科學家在短時間內,就迅速搞清了這是一種新型冠狀病毒,第一時間向全球共享病毒的全基因組測序結果。全國專家第一時間奔赴武漢,根據疫情發展不同階段,確定科研攻關重點,科研、臨床、防控嚴密配合,產學研協同發力。科技部第一時間會同衛健委等12個部門和單位成立科研攻關組。中國科技界快速有效的努力,有力支撐了疫情防控戰。世界衛生組織總干事高級顧問實地考察后說:科技驅動是中國防控措施的一大特點。

中國第一時間向全球通報疫情信息,分享新冠病毒全基因組序列和新冠病毒核酸檢測引物探針序列信息,為全球抗疫提供了基礎。科技部等部門3批共計16個應急攻關項目,圍繞病毒溯源、藥物研發、疫苗研發、檢測試劑以及試驗動物模型部署,讓抗疫隊伍堅實地一步步走向勝利。

為快速研發針對新型冠狀病毒的疫苗,提高成功率,中國并行推進多個技術,實現了疫苗研發前所未有的快進度,已在多個國家和地區上市。在安全、有效的前提下,中國疫苗研發做到了最大限度縮短流程。在多個領域領先世界。

全國抗擊新冠肺炎疫情表彰大會上,四位科技工作者獲得國家勛章和國家榮譽稱號,這象征中國科技人的努力得到了最充分的認可。

2中國史前人群遷徙與族源之謎揭開

八九千年前,活動在中國土地上的人群,與現在的中國人是什么關系?5月《科學》雜志發表的中科院一項論文,利用古代DNA測序,揭開了有關中國南北方史前人群格局、遷移與混合的若干秘密。依靠新發展的DNA捕獲與復原技巧,過去難以取得的尤其是南方濕熱環境下不易保存的遺傳物質,吐露出了不少真言。

通過測序山東、內蒙古、福建等地11個遺址的25個9500—4200年前的個體,中國科學家研究發現,在9500年前,一南一北有兩個明顯不同的族群。至晚在8300年前,南北人群就開始融合了;4800年前趨向強化融合,至今仍在延續。

沿著黃河流域直到西伯利亞東部草原的人群,從9500年前起都攜有一種古北方成分;而中國大陸沿海及臺灣海峽兩岸人群,至少從8400年前起攜有一種古南方成分,這兩種成分截然不同。八千多年以來,南北差異在逐漸縮小。現在任何一地的漢族,都是這兩大人群的混血兒,混合比例也沒什么南北差異。

現今廣泛分布于臺灣海峽、東南亞和太平洋島嶼的南島語系人群,起源于中國南方的福建及毗鄰,也可以追溯到8400年前。這一人群,按照最新的基因分析,并不是以前一些學者懷疑的幾萬年前就來到中國的古人群。

3天問一號開啟火星探測之旅

對宇宙千百年來的探索與追問,是中華民族矢志不渝的航天夢想。

7月23日,我國首次火星探測任務天問一號探測器由長征五號遙四運載火箭從文昌航天發射場發射升空,飛行2000多秒后,成功送入預定軌道,開啟火星探測之旅,邁出了我國自主開展行星探測的第一步。

天問一號探測器由環繞器和著陸巡視器組成,著陸巡視器又包括進入艙和火星車。進入艙完成火星進入、下降和著陸任務,火星車配置了多種科學載荷,在著陸區開展巡視探測。

天問一號探測器將在地火轉移軌道飛行約7個月后,到達火星附近,通過“剎車”完成火星捕獲,進入環火軌道,并擇機開展著陸、巡視等任務,進行火星科學探測。

此次火星探測任務的工程目標是實現火星環繞探測和巡視探測,獲取火星探測科學數據,實現我國在深空探測領域的技術跨越;同時建立獨立自主的深空探測工程體系,推動我國深空探測活動可持續發展。

截至12月14日,天問一號探測器已在軌飛行144天,飛行里程約3.6億公里,距離地球超過1億公里,距離火星約1200萬公里,飛行狀態良好,已成功完成地月合照、探測器“自拍”、三次中途修正、一次深空機動、載荷自檢等工作。天問一號預計明年2月中旬接近火星后,實施“剎車”制動進入環火軌道,為火星著陸作準備。

4北斗導航系統全面建成

中國北斗耀太空!

7月31日,中國向全世界鄭重宣告,中國自主建設、獨立運行的全球衛星導航系統全面建成,開啟了高質量服務全球、造福人類的嶄新篇章。

北斗是我國迄今為止規模最大、覆蓋范圍最廣、服務性能最高、與百姓生活關聯最緊密的巨型復雜航天系統,由衛星、火箭、發射場、測控、運控、星間鏈路、應用驗證七大系統組成。

撫今追昔,這份“成績單”來之不易。從北斗一號工程立項開始,26載風雨兼程,幾代北斗人接續奮斗、數十萬建設者聚力托舉,在強國復興的偉大征程中,一次又一次刷新“中國速度”、展現“中國精度”、彰顯“中國氣度”,創造出無愧于黨、無愧于人民、無愧于時代的輝煌業績。

立項至今,北斗系統建設堅持“一張藍圖繪到底”,一步一個腳印踏出了自己的節奏。2000年建成北斗一號試驗系統,使我國成為世界第三個擁有自主衛星導航系統的國家。2012年建成北斗二號區域系統,為亞太地區提供服務。2020年建成北斗三號全球系統,實現了中國人孜孜以求的“全球夢”。

據統計,工程啟動以來,在全國范圍內先后調集了400多家單位、30余萬名科技人員參與研制建設。陳芳允、孫家棟兩位“兩彈一星”元勛和幾十名兩院院士領銜出征。

如今,中國北斗正式登上世界舞臺,站在了我國用實際行動積極推動構建人類命運共同體的“第一梯隊”。

5五中全會《建議》專章部署科技創新

“科技創新被提到前所未有的高度。”龍芯之父胡偉武這樣說。

“此次全會將科技的作用提升到新高度,用‘核心地位’和‘戰略支撐’這樣的濃墨重彩來形容。”楊衛院士這樣說。

11月3日,黨的十九屆五中全會通過的《中共中央關于制定國民經濟和社會發展第十四個五年規劃和二〇三五年遠景目標的建議》正式發布,提出:堅持創新在我國現代化建設全局中的核心地位,把科技自立自強作為國家發展的戰略支撐,面向世界科技前沿、面向經濟主戰場、面向國家重大需求、面向人民生命健康,深入實施科教興國戰略、人才強國戰略、創新驅動發展戰略,完善國家創新體系,加快建設科技強國。

把科技創新擺在各項規劃任務首位,進行專章部署,這是中國共產黨編制五年規劃建議歷史上的第一次。十九屆五中全會把科技創新的地位和作用提升到前所未有的戰略高度,充分體現了以習近平同志為核心的黨中央對科技創新一以貫之的高度重視和戰略謀劃。從黨的十八大實施創新驅動發展戰略,到黨的十九大提出創新是引領發展的第一動力,再到十九屆五中全會提出加快建設科技強國,黨中央對科技創新的戰略方針一脈相承、與時俱進。五中全會對科技創新的重大部署在戰略層面目標思路清晰,在戰術層面舉措具體務實,為今后一個時期科技工作指明了前進方向。

6微分幾何學兩大核心猜想20多年后終獲證

11月8日,新華社報道,中國科學技術大學教授陳秀雄、王兵在微分幾何學領域取得重大突破,率先解決了兩個困擾國際數學界20多年的核心猜想——哈密爾頓—田猜想和偏零階估計猜想。相關研究成果發表在國際頂級數學期刊《微分幾何學雜志》上。

微分幾何學起源于17世紀,主要用微積分方法研究空間的幾何性質,對物理學、天文學、工程學等產生巨大推動作用。“里奇流”誕生于20世紀80年代,是一種描述空間演化的微分幾何學研究工具。

大到宇宙膨脹,小到熱脹冷縮,諸多自然現象都可以歸結到空間演化。陳秀雄與王兵團隊長期研究微分幾何中“里奇流”的收斂性,運用新思想和新方法,他們在國際上率先證明了“哈密爾頓—田”和“偏零階估計”這兩個提出于20世紀90年代的猜想。

據了解,兩位數學家研究這兩個猜想用了5年,論文篇幅長達120多頁,由于篇幅浩繁、審稿周期漫長,論文從投稿到正式發表又花了6年。

《微分幾何學雜志》審稿人評論認為,這篇論文是幾何分析領域的重大進展,將激發諸多相關研究。菲爾茲獎獲得者西蒙·唐納森稱贊說,這是“幾何領域近年來的重大突破”。

7嫦娥五號月球挖土1731克

敢上九天攬月,談笑凱歌還!

嫦娥五號攜帶月球樣品成功返回地球,是40多年后,再次有人類航天器重返月球并采回樣品。對中國和全球航天界,這都是一項巨大的科學成就。

歷經23天,嫦娥五號闖過地月轉移、近月制動、環月飛行、月面著陸、自動采樣、月面起飛、月軌交會對接、再入返回等多個難關,成功攜帶月球樣品返回地球。這項任務需要非常精確的控制,技術難度很高。

中國航天科技集團研制的嫦娥五號,是中國研制的最為復雜的航天器系統之一,由軌道器、返回器、著陸器、上升器組成,包含15個分系統。在此次任務中,嫦娥五號經歷11個飛行階段,20余天的在軌飛行過程,采集1731克的月球樣品返回地球。月球表面自動采樣封裝是嫦娥五號任務中最引人注目的一個環節。嫦娥五號在月面選定區域著陸,使出渾身解數采集月壤,實現我國首次地外天體采樣與封裝。

嫦娥五號的成就再次告訴世界,中國已成為航天大國。40多年來,全球航天領域科學家一直希望能更深入地研究月壤,相信嫦娥五號的成功能幫助他們解答困惑。

8華龍一號并網發電成功

11月27日00時41分,華龍一號全球首堆——中核集團福清核電5號機組首次并網成功。經現場確認,該機組各項技術指標均符合設計要求,機組狀態良好,為后續機組投入商業運行奠定堅實基礎,并創造了全球第三代核電首堆建設的最佳業績。

華龍一號是我國研發設計的具有完全自主知識產權的三代壓水堆核電技術,設計壽命為60年,反應堆采用177堆芯設計,堆芯采用18個月換料,電廠可利用率高達90%,創新采用了“能動和非能動”相結合的安全系統及雙層安全殼等技術,在安全性上滿足國際最高安全標準要求。

華龍一號全球首堆并網成功,標志著我國打破了國外核電技術壟斷,正式進入核電技術先進國家行列,這對我國實現由核電大國向核電強國的跨越具有重要意義。

作為我國核電走向世界的“國家名片”,華龍一號是當前核電市場上接受度最高的三代核電機型之一,是我國核電創新發展的重大標志性成果。目前,中核集團海內外共有6臺華龍一號核電機組在建,建設工程安全和質量處于良好受控狀態。

“華龍一號”全球首堆福清核電5號機組并網發電將會大幅提升中國核電行業的競爭力,對優化能源結構、推動綠色低碳發展具有重要意義。

9“奮斗者”號載人深潛10909米

載人深潛10909米后,“奮斗者”號全海深載人潛水器成功完成萬米海試并于11月28日勝利返航。

10月10日,“奮斗者”號從海南省三亞市崖州灣南山港碼頭啟航,前往西太平洋馬里亞納海溝海域實施萬米深潛試驗任務。10月27日,“奮斗者”號下潛首次突破萬米,并于11月10日創造了10909米的中國載人深潛新紀錄;11月13日,“奮斗者”號完成了世界上首次載人潛水器與著陸器在萬米海底的聯合作業,并進行了視頻直播。

作為人類歷史上第4艘全海深載人潛水器,為實現萬米海底作業目標,“奮斗者”號研發團隊歷經5年艱苦攻關,在耐壓結構設計及安全性評估、鈦合金材料制備及焊接、浮力材料研制與加工、聲學通信定位、智能控制技術、鋰離子電池、海水泵、作業機械手等方面實現多項重大技術突破,核心部件國產化率超過96.5%。

“奮斗者”號研制及海試的成功,顯著提升了我國載人深潛的技術裝備能力和自主創新水平,推動了潛水器向全海深譜系化、功能化發展,為探索深海科學奧秘、保護和合理利用海洋資源提供了又一利器,為引導公眾關心認識海洋、提升全民海洋意識、加快建設海洋強國作出了突出貢獻。

10“九章”量子計算機問世引發世界關注

在一個特定賽道上,200秒的“量子算力”,相當于目前“最強超算”6億年的計算能力!12月4日,《科學》雜志公布的中國“九章”計算機重大突破,讓世界矚目。

這臺由中國科學技術大學潘建偉、陸朝陽等學者研制的76個光子的量子計算原型機“九章”,推動全球量子計算的前沿研究達到一個新高度,在谷歌“懸鈴木”計算機之后,再次成功實現“量子計算優越性”的里程碑式突破。

去年9月,美國谷歌公司宣布研制出53個量子比特的計算機懸鈴木,對一個數學問題的計算只需200秒,而當時世界最快的超級計算機“頂峰”需要2天,因此他們在全球首次實現了量子優越性。

中國量子計算機取名“九章”,是為了紀念中國古代著名數學專著《九章算術》。實驗顯示,九章對經典數學算法高斯玻色取樣的計算速度,比目前世界最快的超算“富岳”快一百萬億倍,從而在全球第二個實現了量子優越性。

相比懸鈴木,“九章”有三大優勢:速度更快,不需要很多超低溫設備,在小樣本和大樣本上均快于超算。

近年來,中國在量子技術領域捷報頻傳。量子計算機的初試成功,一定會吸引更多年輕人投身到這一方興未艾的領域。

二〇二〇年國內十大科技新聞解讀

二〇二〇年國內十大科技新聞解讀 世界首個特高壓柔性直流工程投產

世界首個特高壓柔性直流工程投產 月球“土特產”太珍貴 科學家“一土多吃

月球“土特產”太珍貴 科學家“一土多吃 北京兩天接種7萬支新冠疫苗,​哪

北京兩天接種7萬支新冠疫苗,​哪 郭敬明審美在線《晴雅集》故事掉線

郭敬明審美在線《晴雅集》故事掉線 春節期間怎么防范疫情?過年還能回家嗎

春節期間怎么防范疫情?過年還能回家嗎 第三屆濟水文化傳承保護暨濟西濕地生

第三屆濟水文化傳承保護暨濟西濕地生 事關春節,中央發通知了

事關春節,中央發通知了

嫦娥五號上升器點火,實現中國首次地外

嫦娥五號上升器點火,實現中國首次地外 走進中國首個“月球樣品實驗室”

走進中國首個“月球樣品實驗室” 2020英國生態協會攝影比賽 捕捉各種形態

2020英國生態協會攝影比賽 捕捉各種形態 難得一見 采蓮湖社區鐵樹開花了

難得一見 采蓮湖社區鐵樹開花了 哥倫比亞慶祝麥德林花卉節 機器人擔任“

哥倫比亞慶祝麥德林花卉節 機器人擔任“ 2020年度天氣攝影師大賽獲獎作品欣賞

2020年度天氣攝影師大賽獲獎作品欣賞 東北邊城黑河迎來2020年第一場雪 快來感

東北邊城黑河迎來2020年第一場雪 快來感 魂系齊魯第一路 ——獻給鐵道部第十四

魂系齊魯第一路 ——獻給鐵道部第十四 軍功章啊,有我的一半也有你的一半

軍功章啊,有我的一半也有你的一半 郯城:非遺傳承再現2600年前魯班“瞎掰

郯城:非遺傳承再現2600年前魯班“瞎掰 一年賠了40萬,大米滯銷!濟陽鄉村好青

一年賠了40萬,大米滯銷!濟陽鄉村好青