當前疫情形勢逐漸趨穩(wěn),各地開始分期分批復(fù)工。由于各地“健康碼”標準不同,導(dǎo)致人員在跨省、跨地區(qū)流動時產(chǎn)生了“碼上加碼”等問題,給人們帶來了很大困擾,也在一定程度上影響了復(fù)工進程。近日,中央政治局常務(wù)委員會召開會議指出,低風(fēng)險地區(qū)之間的人員和貨物流動,必要的健康證明要做到全國互認,不得再設(shè)置障礙,不對人員采取隔離措施。

“健康碼”作為一項新的大數(shù)據(jù)應(yīng)用,在前期疫情防控中發(fā)揮了重要作用,大幅提高了人員信息核驗效率和精準度。彼時各地限制措施較為嚴格,跨省、跨地區(qū)的“健康碼”互認尚不是剛需,能實現(xiàn)省內(nèi)通行已經(jīng)基本滿足要求。但是,在全國疫情防控形勢已經(jīng)發(fā)生較大變化的今天,相對于人們?nèi)找嫫惹械?ldquo;健康碼”互認需求,此類限制措施已經(jīng)表現(xiàn)出很大的不適應(yīng)。當前,實現(xiàn)“精準防控”下的復(fù)工復(fù)產(chǎn),需要“健康碼”繼續(xù)強化技術(shù)支撐,并在總結(jié)前期經(jīng)驗的基礎(chǔ)上進行突破創(chuàng)新,以適應(yīng)人員流動需求、盡快實現(xiàn)全國互認。

實現(xiàn)“健康碼”全國互認,需堅持“全國一盤棋”整體統(tǒng)籌,依靠個別省份的努力難以達到預(yù)期效果。對于各地政府來說,一方面希望自己屬地的“健康碼”能夠得到其他兄弟省份認可,以盡量減少流出人員面臨的各種困難;但另一方面,如果沒有整體統(tǒng)籌,持有流出地“綠碼”人員到達流入地之后又發(fā)生疫情,雙方之間責(zé)任如何界定也是一個難以回避的問題。此外,當前不同省份之間的防控應(yīng)急響應(yīng)級別也不完全同步,相同的個人信息在不同屬地也可能會得到不同的“健康碼”評估結(jié)果,但即便如此,也至少可以先實現(xiàn)低風(fēng)險地區(qū)之間或相同響應(yīng)級別下的互認。

在國家面臨重大公共安全事件時,關(guān)于“健康碼”這類公共應(yīng)用需要基礎(chǔ)數(shù)據(jù)管理,包括怎么搜集、搜集什么、如何保存、如何保密等方面,還缺少相應(yīng)制度規(guī)定。據(jù)報道,幾家移動運營商在宣布開通軌跡查詢公益服務(wù)后,就有不少網(wǎng)友直呼“運營商知道的隱私真不少”,這種情況也會讓相關(guān)主體在使用數(shù)據(jù)時有所顧慮。因此,從長遠來講,應(yīng)以本次抗疫為契機,推動完善相關(guān)制度建設(shè),確保以“健康碼”為代表的公共類應(yīng)用在后續(xù)面對突發(fā)事件時有法可依、有規(guī)可循。自2017年《網(wǎng)絡(luò)安全法》正式實施后,個人數(shù)據(jù)保護水平得到較大提升,但由隱私泄露所導(dǎo)致的敲詐勒索、網(wǎng)絡(luò)詐騙、財產(chǎn)盜用不時出現(xiàn),有關(guān)主體仍需規(guī)范此類公共類應(yīng)用采集的數(shù)據(jù)的使用,防止發(fā)生不當泄露,損害人們切身利益。

根據(jù)中國互聯(lián)網(wǎng)絡(luò)信息中心最新發(fā)布的統(tǒng)計報告,截至2019年6月,我國網(wǎng)民規(guī)模為8.54億。也就是說,還有5億多人沒有“觸網(wǎng)”,在進行“健康碼”互認相關(guān)決策時,也不能遺忘這個較大的群體,設(shè)計并實施好“健康碼”替代方案。一個更加便捷易用的全國互認機制,將為我們打贏防疫戰(zhàn)提供精準助力。

守護平安 ——小記奮戰(zhàn)在一線的紅安

守護平安 ——小記奮戰(zhàn)在一線的紅安 兩艘航母出現(xiàn)感染后,美軍遠東最大基地

兩艘航母出現(xiàn)感染后,美軍遠東最大基地 守望相助,共渡難關(guān)!“火焰藍”傾情助

守望相助,共渡難關(guān)!“火焰藍”傾情助 選拔人才鼓勵原創(chuàng) 上海芭蕾舞團迎來年度

選拔人才鼓勵原創(chuàng) 上海芭蕾舞團迎來年度 寧夏初三高三年級開學(xué)

寧夏初三高三年級開學(xué) 蓋鈞鎰:奮“豆”不止

蓋鈞鎰:奮“豆”不止 提升中國話語權(quán)在全球化時代的國際影響

提升中國話語權(quán)在全球化時代的國際影響 重慶有序恢復(fù)“夜經(jīng)濟”

重慶有序恢復(fù)“夜經(jīng)濟”

習(xí)近平致敬的戰(zhàn)“疫”英雄|微光成炬照

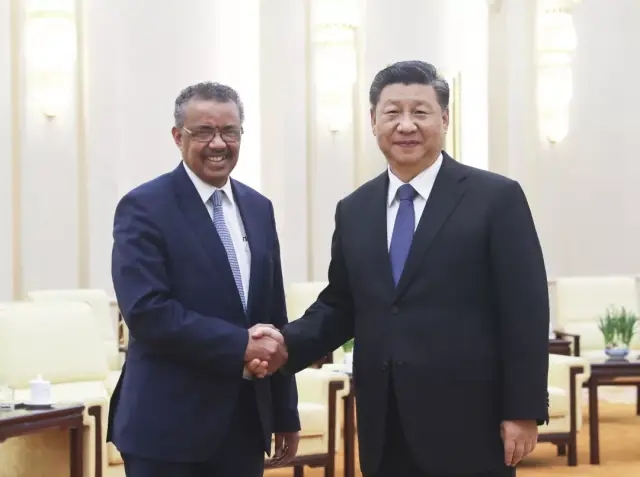

習(xí)近平致敬的戰(zhàn)“疫”英雄|微光成炬照 戰(zhàn)疫情,習(xí)近平這樣向世界傳遞中國聲音

戰(zhàn)疫情,習(xí)近平這樣向世界傳遞中國聲音 東京奧運會宣布推遲舉辦 美國皮劃艇運動

東京奧運會宣布推遲舉辦 美國皮劃艇運動 昨天,41支國家醫(yī)療隊3675人將踏上返程

昨天,41支國家醫(yī)療隊3675人將踏上返程 春天來了,我很想念武漢的煙火氣 | 5

春天來了,我很想念武漢的煙火氣 | 5 口罩后的戰(zhàn)“疫”面孔

口罩后的戰(zhàn)“疫”面孔 共同戰(zhàn)“疫” 從“心”開始 ——武警上

共同戰(zhàn)“疫” 從“心”開始 ——武警上 四川省調(diào)撥20萬毫升血液支援湖北

四川省調(diào)撥20萬毫升血液支援湖北 “正本清源,傳播常識”。2015年底,新

“正本清源,傳播常識”。2015年底,新 110年前肆虐東北的鼠疫,是如何被消滅的

110年前肆虐東北的鼠疫,是如何被消滅的 沖鋒在前 勇挑重擔(dān) ——記黑龍江省寶

沖鋒在前 勇挑重擔(dān) ——記黑龍江省寶 疫情不退我不退 ——小記湖北省紅安縣

疫情不退我不退 ——小記湖北省紅安縣