2019年12月31日,羅振宇舉辦了《時間的朋友》跨年演講,他提到,我們正處于一個持續(xù)上升的通道中,中國消費市場存在三個巨大的機會:利用中國紅利和新基礎(chǔ)設(shè)施,創(chuàng)造一個世界級品牌。

羅振宇闡釋了“做事的人”,是躬身入局,把自己放進去,把自己變成解決問題的關(guān)鍵變量。

羅振宇提到,當(dāng)前中國的消費市場存在三大機會: 中國紅利、新基礎(chǔ)設(shè)施、創(chuàng)造一個世界級品牌。

他稱,抓住這三個機會是一個極其艱難的挑戰(zhàn),但“就在這幾年,它一定會發(fā)生。”

而對于財富的由來,羅振宇解釋稱,一條是73%,勞動所得;一條是27%,投資所得。但過去我們一說錢從哪來,想的都是27%的事。這其實是個小頭,真正的大頭是73%。

他認(rèn)為,不管什么職業(yè),在所有的選擇關(guān)頭,多和人連接,保證沒壞處。(騰訊科技)

劃重點

1“做事的人”,是躬身入局,把自己放進去,把自己變成解決問題的關(guān)鍵變量。

2當(dāng)前中國的消費市場存在三大機會:中國紅利、新基礎(chǔ)設(shè)施、創(chuàng)造一個世界級品牌。

373%的財富是勞動所得;27%的財富是投資所得。不管什么職業(yè),在所有的選擇關(guān)頭,多和人連接,保證沒壞處。

4你是誰?你干啥?你為誰干?別人需要你嗎?你干了之后,社會更好了么?對這五個問題答得越清楚,財富能力就越強。

5教育本來的意思,不是教材、不是課堂,而是人點亮人。

以下為羅振宇《時間的朋友》跨年演講概要:

第一部分:開場

跨年演講是為“做事的人”服務(wù)的。什么是“做事的人”?

他們不是在解決一個個想象中的問題,他們是在回應(yīng)一個個真實世界的挑戰(zhàn)。

不是置身事外,指點江山。而是躬身入局,把自己放進去,把自己變成解決問題的關(guān)鍵變量。

法國作家加繆曾經(jīng)說過:不要走在我后面,因為我可能不會引路。不要走在我前面,因為我可能不會跟隨。請走在我的身邊,做我的朋友。

第二部分:什么是中國經(jīng)濟的基本盤

我輩正處于一個持續(xù)上升的通道中。

經(jīng)濟不是預(yù)測出來的,是干出來的。如果你覺得好,不錯,如果覺得不好,那就努力干。

汽車市場,連續(xù)增長了28年,2019年下滑了約10%。有類似遭遇的行業(yè)還有很多,家電、服裝、廣告等等。

今年天貓雙十一成交額2684億,同比增長25.7%。

在曾鳴教授的眼里,中國經(jīng)濟有冷有熱,不是個總體上的好壞問題,而是一個干什么事情和怎么干的問題。肯干苦差事,就有機會,只想掙容易的錢,就沒機會。

曾鳴教授說“容易掙的錢,肯定是沒了。往后大家都得做更辛苦的事。”

更辛苦的事是什么?在曾鳴眼里,找下沉的機會不算,因為“這一浪肯定也過去了,再下沉已經(jīng)沒什么意思了”。看細(xì)分的需求也不算,因為真正的價值仍蘊藏在基本面里——改造每一個值得被重構(gòu)的傳統(tǒng)產(chǎn)業(yè),就是一件具備創(chuàng)造力的“苦差事”。

慈善家王兵:2019年的經(jīng)濟現(xiàn)象,背后本質(zhì)上是因為技術(shù)進步的速度太快,而社會演化的速度太慢,這二者之間產(chǎn)生了摩擦。

商業(yè)觀察家梁寧:背后的原因是市場人口換代了。現(xiàn)在生活在中國這片國土上的人,改革開放后出生的人,超過了之前的。是個人口結(jié)構(gòu)問題,也不是個總體上的好和壞、悲觀樂觀的問題。

吳伯凡老師:2019年就是典型的“悖論之年”,好壞都有。

投資人張穎:中國經(jīng)濟到了一個節(jié)點,就是從一個模式要轉(zhuǎn)換到另一個模式,我稱之為:從電梯模式切換為攀巖模式。

無論你身處哪個位置,你都不能說自己沒有機會。

就像互聯(lián)網(wǎng)思想家尼葛洛龐帝那句話所說的:預(yù)測未來的最好辦法,就是把它創(chuàng)造出來。

第三部分:消費市場有什么新機會?

總是忙著趕新風(fēng)口,我們就容易忽略一個非常確定的機會,那就是,消費。你想,不管什么時候,老百姓總是要追求更美好的生活嘛。消費,這個機會,就像房間里的大象,非常龐大,人們卻經(jīng)常看不見。

今年中國社會消費品零售總額將超過40萬億人民幣。這意味著從今年開始,中國會超過美國,成為全球第一大消費市場。而且中國現(xiàn)在的年均增速,是美國的兩倍多。也就是說,從2019年開始,我們的消費能力不僅是全世界最強的,而且還會越來越強,把第二名甩得越來越遠(yuǎn)。

我們不光是消費能力強,我們的供給能力還強,我們擁有全世界最大最完整的供應(yīng)鏈,不光需求供給都強,我們的效率提升還非常快。我們在以人工智能和大數(shù)據(jù)為代表的,新一代技術(shù)的應(yīng)用和轉(zhuǎn)化速度上也是首屈一指的。

你看,最大的供給,最大的需求,最快的效率提升,這三個變量同時集中在一個國家、一個市場,這在人類歷史上是極其罕見的。會發(fā)生什么呢?結(jié)果一定會超出我們的預(yù)想。

三個巨大的機會

第一,新基礎(chǔ)設(shè)施。

咱們從一個現(xiàn)象說起。

今年的天貓彩妝品牌冠軍是誰呢?完美日記,一個全新的中國品牌。

更有意思的點是天貓彩妝前三名的歷史:巴黎歐萊雅112年,雅詩蘭黛73年,而完美日記只有2年。

如果倒轉(zhuǎn)十年前,做一個新品牌,干個實業(yè),2年,你連工廠投產(chǎn)都不可能。更別說,做品牌、通渠道、上規(guī)模,那都是需要花時間才能熬出來的事。為什么完美日記只花2年時間就能當(dāng)?shù)谝荒兀?/span>

因為它很好地借助了中國新基礎(chǔ)設(shè)施。

基礎(chǔ)設(shè)施指的不僅僅是鐵路、公路和機場。它指的是一個創(chuàng)新者可以放心甩出去,讓別人干的所有事。

我們還是拿中國化妝品來舉例子。在今天中國的市場上,你要想做一個新的化妝品品牌,很多事你不用自己做了。你只需要做好一件事:定義好你的那個不可外包的核心能力。比如,洞察用戶、連接用戶、把用戶服務(wù)好,剩下的所有研發(fā)設(shè)計、制造、物流、營銷平臺,都有現(xiàn)成的基礎(chǔ)設(shè)施為你提供全套解決方案。

我們再看一眼中國的新基礎(chǔ)設(shè)施——

假如我有個靠譜的方案,這個方案怎么變成貨呢?中國龐大的制造業(yè)實力是我的后盾。

有了貨,貨在哪兒賣?中國強大的電商平臺就是我的基礎(chǔ)設(shè)施,通過它,我可以觸達8億用戶。

電商爭氣,這事就完了嗎?電商平臺的下面是發(fā)達的物流體系。1美金的平均快遞成本就可以通運全國。這事在全世界都是奇跡。

那再往下看呢?中國物流的下面,是持續(xù)幾十年沒有間斷的村村通工程的結(jié)果。在這么大范圍的國土上,每一個村子都要做到通電、通路、通網(wǎng)絡(luò)。

你知道嗎?在一些邊遠(yuǎn)地區(qū),僅僅為了實現(xiàn)通電目標(biāo),每戶的投資平均是4萬塊錢,要是靠收電費的話要100年都收不回成本。

有了這些基礎(chǔ)設(shè)施,哪怕你身處在一個偏遠(yuǎn)的農(nóng)村,只要你懂需求、會表達、能溝通。你都可以把這些基礎(chǔ)設(shè)施利用起來,成為你自己的抓手。把茄子辣椒西紅柿賣出個花來。 就地致富,就地崛起。

所以,當(dāng)我們樂呵地在抖音和快手上看農(nóng)村小哥帶貨、賣當(dāng)?shù)赝撂禺a(chǎn)的時候,你只要抽身一看,看到的是一個全球唯一的、一層一層累加的、規(guī)模、深度、復(fù)雜性都極其恐怖的新基礎(chǔ)設(shè)施體系。

再來看第二個機會,咱們還是從一個場景說起。2018年2月,有一個中國品牌來到了紐約時裝周。他們做了一件簡單粗暴的事情,把4個中國字,四四方方,繡在胸前。

這個設(shè)計,在中國的社交媒體上炸了。瘋狂轉(zhuǎn)發(fā)的是誰?年輕人,95后。他們很多人甚至不知道李寧本人是何方神圣。他們只是單純覺得,胸前那四個方方正正的漢字“中國李寧”,好酷,厲害啊。

2019年李寧最潮的一款鞋,你知道00后們對它最大的贊譽是什么嗎,除了其中的二次元精神,還有一個我怎么也想不到的詞:「踩屎感」。什么意思?就是走路時感覺鞋子又軟又跟腳,就像踩在屎上一樣。年輕人們會在社交媒體上寫:吹爆它!

你看,這就是“中國李寧”這個品牌,在年輕一代消費者心里的樣子。

憑借“中國李寧”這個子品牌,李寧公司沉寂多年之后,銷售額首次進入百億人民幣俱樂部,股價漲了三倍。請問怎么解釋這件事?

從李寧到中國李寧,把中國兩個字堂堂皇皇地寫在胸口,瞬間引爆了當(dāng)代年輕人內(nèi)心原有的那份驕傲和認(rèn)同。

唯一合理的解釋,也是四個字——中國紅利。

今天幾乎所有的消費品類,都迎來了一個通過中國紅利而再做一遍的機會。

對我們四十歲以上的人來說,中國這個詞非常復(fù)雜,我們從小就學(xué)習(xí)中國地大物博、人口眾多。我們的處境從落后挨打、到奮起直追。選國貨,一方面是愛國,一方面是便宜。

但是,對于十幾二十的年輕人來說,中國的概念非常簡單:我的祖國,我自豪。你想今天一個中國年輕人如果出國,新鮮之余,他會覺得外賣不方便吧?好多地方?jīng)]Wi-fi吧?高鐵少吧?出門還得帶現(xiàn)金吧?因為沒有移動支付。

他們從小在這個環(huán)境里長大,對國家有一種天然的認(rèn)同感。當(dāng)然,等他們更成熟,也會意識到,我們要向世界學(xué)習(xí)的地方還有很多。但是,中國這個詞,以及背后的那一整套文化符號,對他們的吸引力,是原生的,是天然的。這一代的年輕人以他們喜歡的方式,和我們的文化傳承接上了脈。

2019年,淘寶上好幾家漢服店,銷售額不聲不響都過了億,最多的一家一年賣了4個億,買家都是年輕人。你怎么解釋?只有一個解釋,因為中國文化符號。

過去這些年,產(chǎn)業(yè)界一直在討論我們怎么做文創(chuàng)產(chǎn)業(yè)的問題:去日本學(xué),去法國學(xué)。萬萬沒想到,600年的故宮成了文創(chuàng)產(chǎn)業(yè)的頭號大IP。故宮IP帶火了一批網(wǎng)紅爆款,背包、膠帶、口紅、月餅,好像什么都能帶。你怎么解釋?只有一個解釋,因為中國文化符號。

連華為這樣的科技公司,在為下一代產(chǎn)品注冊商標(biāo)的時候,也恨不得注冊了一本《山海經(jīng)》。操作系統(tǒng)叫鴻蒙,實驗室叫玄武。還有什么昆侖、浩天、靈豸、饕餮,這樣的字眼總讓我們內(nèi)心澎湃。你怎么解釋?只有一個解釋,因為中國文化符號。

這就是中國紅利。它是幾千年來中國文化源遠(yuǎn)流長,在這個時代噴涌而出,可以最快地喚起我們內(nèi)心深處的認(rèn)同。只要在這個國家里,都能把它變成自己的抓手。

再來看第三個機會。

得到App總編輯李翔過去一年一直在做一件事,研究歷史上那些巨富的產(chǎn)生。他告訴我,巨大的財富創(chuàng)造過程中,必然伴隨著整個社會結(jié)構(gòu)和人們生活習(xí)慣的變化,其中一定會帶來一批世界性品牌的崛起。

你可能會說,建設(shè)一個國際品牌,這能做到嗎?今年,我聽梁寧老師講到一套方法論。這個事,其實如果花力氣、花時間,我們不是沒機會。

先說檢驗品牌的一個最簡單的方法,梁寧老師說:品牌,就是你愿意和它自拍。說白了,就是能和用戶建立起真實的社會關(guān)系互動。你能和多少人建立起真實的社會關(guān)系互動,你的品牌就會有多大。

比如,你想喝咖啡了,自己點一杯,這未必是品牌。但是,你愿意帶你的朋友,一起去某個咖啡店喝一杯,這就是品牌。

再比如,你買了一雙球鞋,自己跑步的時候穿,這未必是品牌。但是,你買了之后愿意拍一張照片,并且曬到朋友圈,這就是品牌。

走在路上突然想上廁所,沒有公共廁所,這時候你只看到一家中餐廳和一家肯德基,你說你會去哪家上廁所?大概率是肯德基,但你琢磨過為什么?

很簡單,你和中餐廳之間,除了消費沒有別的關(guān)系,但是你和肯德基之間,有很多層次的關(guān)系,你和它的互動沒有任何負(fù)擔(dān),這就是品牌。

讓我們試著回答一開始提出的那個問題:中國消費市場,機會到底在哪里?

就是:利用中國紅利和新基礎(chǔ)設(shè)施,創(chuàng)造一個世界級品牌。

這當(dāng)然是一個極其艱難的挑戰(zhàn)。但是我們知道,就在這幾年,它一定會發(fā)生。

正如100年前,一個類似處境的我輩,一個世界級品牌的創(chuàng)造者,一個上升國家中的攀巖者亨利·福特說的那樣: “我們已經(jīng)取得的進步,足以使人振奮。但與未來我們將擁有的一切相比,今天的一切微不足道。”

第四部分:錢從哪里來?

金融學(xué)家香帥老師和她的調(diào)研團隊工作了一整年,考察了十幾座城市,收集了3億條數(shù)據(jù),這些數(shù)據(jù)覆蓋了368座城市、2900個區(qū)縣、十幾億人口,形成了2019版《中國財富報告》。

這份報告回答一個你肯定關(guān)心的問題: 錢從哪里來?

關(guān)于財富問題,我們面前出現(xiàn)了兩條路。

一條是73%,勞動所得;一條是27%,投資所得。你發(fā)現(xiàn)沒有,這就有意思了,過去我們一說錢從哪來,想的都是27%的事。這其實是個小頭。

硅谷的大神,保羅·格雷厄姆不是說過嗎,有錢人往往是因為胡亂投資,把自己搞破產(chǎn)的。

民間用一句話給它總結(jié)了:憑運氣賺來的錢,會憑實力虧光。

“我們一直接受的觀念是錢生錢才叫理財,但是這個報告里告訴你一個硬梆梆的事實,中國人一年來自勞動工資的73%的收入,不是睡著后才掙的錢,而是靠睜著眼操著心才掙的。”羅振宇表示,美國也一樣,甚至在美國最富有的10%的人群當(dāng)中,也有50%的收入來自于工資。

“我覺得這個世界還是有基本的公道。我們辦公室墻上貼著一句標(biāo)語:力不到,不為財,想發(fā)財?shù)酶苫睿@個世界才好。”

而剩下的27%,是錢生的錢。“很多人把注意力都放在理財、投資。美國著名的投資大神保羅·格雷厄姆講了一句事實,有錢人怎么變成沒錢人呢?通常都是因為胡亂投資,把自己搞破產(chǎn)了。”

這個時代敗家子的定義變了,過去的敗家子是花天酒地,現(xiàn)在的敗家子是非常勤奮的搞投資。

富二代不好當(dāng),越勤奮,越愿意創(chuàng)業(yè)搞點投資的富二代更不好當(dāng)。”羅振宇表示,所以,中國人民間用一句特別質(zhì)樸的話描述了這個深刻的道理,叫“憑運氣賺來的錢,會憑實力虧光”。“2019年有一個詞叫韭菜,所有超出我們認(rèn)知能力的財富都是韭菜,我們每個人都是綠油油的韭菜地。

我們先從一個數(shù)字開始:73%。

這個數(shù)是2018年,中國居民的可支配收入中,有73%來自于勞動所得。

這不是中國自己的現(xiàn)象,即使在美國最頂級的富人當(dāng)中,勞動收入也占家庭總收入的一半左右。也就是說, 錢生錢,其實是少數(shù),人掙錢,才是多數(shù);閉著眼睛掙的錢,其實是少數(shù),睜著眼睛要花力氣掙的錢,才是多數(shù)。

我看完香帥老師的書之后就覺得很開心,沒有人能夠隨隨便便有錢,大家都得下地干活。這讓我想起我們辦公室墻上貼的一句話: 力不到,不為財。這才是個人財富的基本盤。

27%的事兒都在香帥的報告里詳細(xì)展開。今天我們專心說說73%的事。

有一天,香帥兩口子在家里聊天,說起海歸博士回國當(dāng)教授,起薪一年50萬,扣掉所得稅,每個月到手不到3萬。

育兒嫂聽到了,震驚地放下手中的活:“啊,文化人掙得那么少?”

沒錯,現(xiàn)在在北京,一個育兒嫂,純現(xiàn)金收入每個月至少一萬。要知道,10年前,當(dāng)教授的起薪是一年三四十萬,阿姨們每個月拿多少呢?1000塊。

育兒嫂這十年,工資增長得太快了。

香帥隨后發(fā)了一個朋友圈,很有意思: 我因看見了風(fēng)暴而激動如大海。

這是她引用的里爾克的詩。那么,她到底激動個啥呢?

隨著中國開始進入萬元美金社會、以及人工智能普及化的影響,中國人的財富狀態(tài),正在發(fā)生結(jié)構(gòu)性的變化,概括起來就是: 人和人的連接,正在決定社會財富的創(chuàng)造、分配和轉(zhuǎn)移。

請大家記住這個詞,人和人的連接。

什么意思呢?說個我最近聽到的事情。

我們得到大學(xué)鄭州校區(qū)有個同學(xué)叫岳海龍。他是做物流公司的。做物流公司要鋪網(wǎng)點,需要選擇大量的加盟商,怎么選呢?是看他的本事嗎?學(xué)歷嗎?投資嗎?經(jīng)驗嗎?都不是。他做這行有個竅門叫: 三個當(dāng)家人,一門窮親戚。

三個當(dāng)家人啥意思?你不是光棍一個,而是還能再團結(jié)來兩個人,甭管是小舅子還是媳婦和你一起合伙干,這說明了你人際能力的連接性。

而一門窮親戚,其實是他們在考察一個人的人際能力的可擴展性,就意味著,這個業(yè)務(wù)到了最忙最苦的時候,你從市場上完全抓不到人的時候,你總有一個信得過的人,替你沖上去。

這個例子說明什么呢?說明每一個人的財富狀況,不僅取決于自己的能力,還取決于自己有什么樣的人際連接能力。

劉潤老師告訴我, 一個人的財富基本盤,有兩個組成部分,第一,你自己的本事,第二,你和其他人連接的本事。而后者是前者的放大器。

帶著這個視角,再來打量中國人的財富版圖,你會發(fā)現(xiàn),有些職業(yè)正在起變化。

比如說房產(chǎn)中介,中國有100多萬從業(yè)人員。過去的理解,這是一個把人和房連接起來的職業(yè)。但是,現(xiàn)在已經(jīng)不是這樣了。 他更重要的任務(wù)是要連接人和人。

現(xiàn)在大多數(shù)人買房,都是改善性住房,也就是先賣一套,再買一套。你知道這個過程有多復(fù)雜?

第一,買主賣主都沒那么著急,一套房成交的時間大大延長。在18個典型城市里,過去三年,一個客戶從他第一次看房,到他定房的成交時間從26天拉長到了39天;而賣主把房子從掛出去到成交的時間,從62天拉長到了109天。

第二,在中介公司內(nèi)部,也需要多人協(xié)作,才能成交一套房。比如北京這樣的城市,一筆成交背后平均有8個經(jīng)紀(jì)人協(xié)同參與。

你看,過去一套房成交時間短,靠一點銷售套路是有可能賺到這筆中介費的,但是,現(xiàn)在時間一拉長,這套行不通了,你不跟客戶真正彼此信任,還真就賺不到這筆錢。

這么一來,一個人現(xiàn)在再要去干房產(chǎn)中介這一行,對能力的要求就非常高了。他至少得是一個能夠取得客戶長期信任的高手、不光是客戶要信任他,其他經(jīng)紀(jì)人也要信任他才會愿意和他合作。你看,他還得是一個內(nèi)部協(xié)同的高手。這個行業(yè)的財富分配天平就會向具備這種能力的人傾斜。

再給大家介紹一個老職業(yè)的新變化。

你知道嗎?現(xiàn)在有不少這樣的例子,在其他行業(yè)做得非常好的人,改行干保險。比如外企的、銀行的、廣告公司的、媒體的,甚至還有醫(yī)生。我們得到App的李璞老師說,過去大家的一貫印象, 轉(zhuǎn)干保險的基本上就兩種情況:要么走投無路,要么身懷絕技。這兩年,身懷絕技的人,改行干保險的,越來越多了。

改行的理由當(dāng)然很多,但是深入了解之后,我才知道這一行對人的要求也在不斷發(fā)生變化。

說個我的親身體會,今年,我也買了一份保險,就在我要提筆簽字的那個瞬間,對面的保險客戶經(jīng)理突然笑瞇瞇地跟我說了一句話:羅老師,你想好再簽字哦。你簽了字,我可要服務(wù)你20年咯。

注意,是整整20年啊。在這20年里,我出險了他得幫我報案,我身體要有點情況他得幫我聯(lián)系醫(yī)院,看完病拿著我的各種證明、清單、發(fā)票、分割單,去理賠報銷。

說白了,他得跟我保持20年的緊密聯(lián)系。對一個成熟的保險經(jīng)紀(jì)來說,他要在幾十年的時間里,同時跟很多人保持緊密聯(lián)系。你想想看,他要是沒有強大的跟人連接的能力,他是完不成這件事情的。

當(dāng)然,要求高,也意味著回報高。你可能知道,現(xiàn)在做得好的保險經(jīng)紀(jì),年薪百萬不是問題,而且時間還自由。但是,你可能未必知道,保險這個工作,是可以傳代,可以繼承的。

你就想,等他退休那天,把30歲的閨女帶到我面前,介紹說:這是我孩子,相應(yīng)資格都有,請讓她繼續(xù)為羅叔叔服務(wù)。你說這是不是就繼承了?他這輩子的奮斗是不是就可以在代際之間傳遞?

為什么保險這個行業(yè)可以繼承?因為它處理的其實是一組信任關(guān)系。 本領(lǐng)可能會過時,資本可能會貶值。但是,人和人之間的連接,是可以一直延續(xù)下去的。

當(dāng)然,房產(chǎn)中介、保險經(jīng)紀(jì)人,這些職業(yè)本身就是人與人之間的連接器,所以他們的財富能力,掙錢能力會提高。那你要說我這個職業(yè)不是這樣的呢?難道我要改行么?當(dāng)然不是。不管什么職業(yè),在所有的選擇關(guān)頭,多和人連接,保證沒壞處。

一個廚師,是只會埋頭在后廚做飯,還是做了一道得意的菜之后,跑到前廳看看食客的反應(yīng),甚至聊幾句?后者更可能成長為一個名廚。

一個程序員,是只會埋頭敲代碼,還是會主動加個用戶的微信,聊聊使用體驗?后者更有可能成長為CTO。

一個搞科研的,是只在實驗室里守著設(shè)備做實驗,還是愿意跟其它學(xué)科的人多交流交流,后者更可能獲得科學(xué)突破。

這個趨勢不僅體現(xiàn)在職業(yè)上,也體現(xiàn)在性別上。

最近我們公司CEO脫不花,給我們公司的小姑娘開了個會,說不要辜負(fù)這個時代給女性的機會。

脫不花也是有感而發(fā),因為她最近這幾年經(jīng)常被徐小平老師表揚。表揚的方式是,每當(dāng)有人找徐小平老師融資,徐小平都會問: 你的“脫不花”在哪里?

徐老師其實是在問:你的班子當(dāng)中有女性嗎?這一點在國際上其實已經(jīng)是一個共識。作為一個男性我不得不服。因為男性是個目標(biāo)動物,當(dāng)一個事目標(biāo)清晰、路徑明確的時候,男性很擅長,而女性更擅長協(xié)調(diào)關(guān)系,當(dāng)這個世界上出現(xiàn)了大量需要跨界整合,柔性溝通的事情,一個班子如果男女搭配,更能從容應(yīng)對。這個變化會給多少女性帶來新的機會。過去常說的那塊針對女性的玻璃天花板,有可能就此打破。你看,因為更擅長人與人的連接,未來女性的財富能力就會顯著上升。

你問我,錢從哪里來?香帥的研究告訴我們,錢從自己的勞動里來,錢從更多的人和人的連接中來。

我們要特別澄清一個可能的誤解,連接人和人的能力成為財富杠桿,這可不是花言巧語搞關(guān)系,而是通過連接人,提高為這個社會創(chuàng)造價值的能力。

今年,我在汪丁丁老師的一本書《思想史基本問題》里,看到一段話。

他說,一個人花5分鐘就能想清自己生活的意義。5分鐘能干嘛?汪丁丁說,就是問自己5個問題,并誠實作答。這5個問題是: 你是誰?你干啥?你為誰干?別人需要你嗎?你干了之后,社會變得更好了么?

這真是5個神奇的問題,你每能回答一個,就會發(fā)現(xiàn)自己和這個世界的連接深了一層。與此同時,每能回答一個問題,你也分明地意識到,有大量的人,他們的連接能力被你甩在了身后。

這五個問題你答得越清楚,你的財富能力就越強。

第五部分:教育在發(fā)生什么變化?

教育焦慮,這個話題成了全民焦點。

我還不能勸你別焦慮,哈佛前校長,德里克·博克不是說過嗎:假如你覺得教育的成本太高,試試看無知的代價。

教育這個焦慮是解決不了的,但是它會變換一種樣式。

教育這個詞的范疇在今天已經(jīng)變了。因為教育本來的意思,就不是教材、不是課堂,而是人點亮人。

接下來,我為你帶來今天的第四份報告《全球教育報告》,來自教育專家沈祖蕓老師。

提起教育兩個字,摸著良心說,你什么感受?

我的感受是,這個話題成了全民焦點。

來看一個數(shù)據(jù)。新榜的徐達內(nèi)給我看了一張表。2019年1月1日到12月30日,在微信公眾號,同時有“教育”和“焦慮”兩個關(guān)鍵詞的文章里,有3470篇,閱讀超過了10萬+,平均每天將近10篇。“家長”“父母”’和“焦慮”連在一起的10萬+,有6751篇,每天18篇。我們這代父母確實很焦慮。

假如陌生人見面沒得聊,那就聊聊教育準(zhǔn)沒錯。

我今年聽說了一個段子:兩個北京海淀的家長聊天,一個問另外一個:我們家孩子4歲,1500個英文詞匯量夠不夠?另一個回答,在美國夠了,在海淀不夠。

我還聽到過這么一件事:為了讓孩子能上好學(xué)校,一波家長,用盡各種辦法,偷偷摸摸地給孩子報補習(xí)班,當(dāng)然,補習(xí)班這事,學(xué)校是不提倡的。那沒上補習(xí)班的家長呢?也沒閑著。聽說這件事之后,偷偷摸摸舉報了這些補習(xí)班。

我們家閨女3歲了,聽到這事我也很焦慮啊。

那么,這個焦慮到底是怎么產(chǎn)生的呢?早幾十年沒這樣啊。有很多種解釋:比如社會競爭越來越激烈,沒有名校的畢業(yè)證,社會的好多門你都敲不開;還有人說是因為經(jīng)濟發(fā)展了、教育工具多了,軍備競賽當(dāng)然就升級了;也有人說人工智能要替代人類,把這一代家長嚇著了。

但是,我聽到最開腦洞的一個解釋是,因為當(dāng)年那些高考的受益者,被高考、被大學(xué)教育改變命運的一代人,也開始養(yǎng)育孩子,這些被稱為“考二代”的孩子,沖進了教育市場。他們最相信教育改變命運這條道理。因此把所有的資源都投入到了這條賽道。讓下一代重復(fù)這個過程。就像玩游戲,突然有一批付費玩家集體上線,競爭怎么可能不激烈。

我還不能勸你別在意,哈佛前校長,德里克·博克不是說過嗎?假如你覺得教育的成本太高,試試看無知的代價。

教育這個焦慮是解決不了的,但是它會變換一種樣式。

坦率地說,人為了自己成長而感到焦慮,可能永遠(yuǎn)沒有解藥。人類文明本來也依托于此。但是,你有沒有想過,焦慮會變換成別的樣子。

所以我們委托沈祖蕓老師歷時一年進行的研究,價值就在于此。她在過去的一年內(nèi)訪談了100多位教育工作者,考察了全球25所中小學(xué)校,12所世界名校,她發(fā)現(xiàn),全世界的教育工作者,都在焦慮一個問題:工業(yè)時代形成的教育模式,已經(jīng)跟不上信息時代的需求。

而沈老師今年最核心的洞察就是:現(xiàn)在的世界已經(jīng)不是按照領(lǐng)域來劃分的,而是圍繞挑戰(zhàn)來組織的。

你就想一想,今天你在工作和生活中遇到的哪一件事,不是一個綜合挑戰(zhàn)?別說做一個新產(chǎn)品、組織一場大活動,就是為你娃找個好幼兒園,給家里的房子裝修,對你來說,哪個不是挑戰(zhàn)?哪個挑戰(zhàn)跟以往是相同的?哪個挑戰(zhàn)是只用學(xué)校里學(xué)到的知識能應(yīng)對的?

為了應(yīng)對這個變化,有一些學(xué)校已經(jīng)在往前探索了。

沈祖蕓老師在過去一年,走訪了很多學(xué)校,她發(fā)現(xiàn),很多學(xué)校已經(jīng)從題目入手,來重新組織課程體系。比如咱來看一道小學(xué)里的考試題——

如果你想增加一個節(jié)日,增加哪個節(jié)日,理由是什么?如果你想減少一個節(jié)日,減少哪個節(jié)日,理由是什么?

你看,這都不是考你任何領(lǐng)域的知識,這是給你一個真實世界的挑戰(zhàn),看你如何應(yīng)對它。

再給你看一道中學(xué)語文題,這是我去參觀北京一所名校的時候,隨便走進一個教室,當(dāng)時正好趕上他們在學(xué)史記。怎么學(xué)呢?背司馬遷的生卒年份?還是朗讀精彩節(jié)選?都不是,他們的任務(wù)是: 給一個《史記》里的人物寫一份求職簡歷。

你看,這還是一個真實世界的挑戰(zhàn),它牽扯的知識有哪些呢?

要想給劉邦寫簡歷,首先,你得對劉邦的生平背景足夠了解,有哪些工作經(jīng)歷,擅長做什么,有哪些社會上方方面面的人脈資源。

其次,你得了解他應(yīng)聘的那份工作,你得知道這個工作需要什么能力。

更重要的是,你還得有本事穿越到劉邦的內(nèi)心,站在他的立場上,幫他通過這份求職表,完成一次自我推銷。

你看,這就叫世界不是按照領(lǐng)域來劃分的,而是圍繞挑戰(zhàn)組織起來的。

你發(fā)現(xiàn)沒有,當(dāng)你還以為學(xué)校只是給學(xué)生灌輸知識的時候,學(xué)校已經(jīng)開始了自我進化。從教學(xué)階段開始,讓課程對接真實世界的挑戰(zhàn)。

十一學(xué)校聯(lián)盟的總校長,李希貴跟我們說,課程這個概念本身都在發(fā)生轉(zhuǎn)變。 課程是什么?不是知識的注射器,而是要把社會上的那些挑戰(zhàn),孩子們將來會遇到的那些問題,打包濃縮,變成課程,讓學(xué)生們提前體驗。提前觸發(fā)孩子們的稟賦。

比如十一學(xué)校的戲劇課,一般人一聽這個學(xué)校開戲劇課,就覺得這個學(xué)校條件真好,能學(xué)藝術(shù)。但在十一學(xué)校。戲劇課的作用其實不僅僅是這個。

他們的戲劇課不分班,而是跨年級打通的。學(xué)生參加戲劇課,可不是化好妝上臺演個角色那么簡單。這只是其中一種工種。要讓一出戲劇能夠上演。得有導(dǎo)演吧?得有編劇吧?得有副導(dǎo)演在全校找演員吧?得有做服裝的吧?得有管劇務(wù)的吧?甚至還得有管舞臺燈光舞美的吧?戲排完了要上演,還得有管賣票、拉贊助、做海報的吧?這些工種,都是戲劇課的一部分。每個學(xué)生都可以根據(jù)自己的想法,選擇各自的工種。

就這樣,在排演一臺戲劇的過程中,學(xué)生們可以感受到藝術(shù)的魅力,可以鍛煉組織協(xié)作能力,更有機會發(fā)現(xiàn)自己潛在的稟賦。前幾年就出過這么一個學(xué)生。他去上戲劇課,結(jié)果發(fā)現(xiàn)了自己給舞臺燈光編程的天分,現(xiàn)在,他已經(jīng)真的成為一名工程師了。

教育這個詞的范疇在今天已經(jīng)變了。因為 教育本來的意思,就不是教材、不是課堂,而是人點亮人。

這件事在教育界,其實已經(jīng)是一個共識了。中學(xué)是這樣,大學(xué)也是這樣。

這幾年,深圳大學(xué)從錄取通知書開始,就致力于把點亮自己的學(xué)生,作為教育目標(biāo)。每一年深圳大學(xué)的錄取通知書,都是一個引爆社交媒體的網(wǎng)紅現(xiàn)象。

他們會給新生寄出一個里面裝著豐富內(nèi)容的錄取盒子。比如有一年在盒子里裝了件t恤衫,學(xué)生在報到那天穿上,就能一眼被學(xué)長們認(rèn)出來,獲得學(xué)長的幫助和歡迎。還有VR眼鏡,戴上之后,可以提前看學(xué)校的各種風(fēng)景。

這已經(jīng)很棒了。但是當(dāng)學(xué)生把里面的東西一件件地都拿出來,他會發(fā)現(xiàn)在這個盒子的底部,印著這么一句話:清空了,才能裝下更大的夢想。你要是今年的新生,你會不會覺得自己馬上要去的這所學(xué)校很酷?你對大學(xué)生活是不是就多了一份神往?因為你知道你的學(xué)校,已經(jīng)在未來的四年大學(xué)生活里,為你點好了燈。

多年之后一位深大畢業(yè)生,回顧他的大學(xué)生活時,也許這份通知書的分量,要超過很多課程。

還是那句話:課程的本質(zhì)是激發(fā)稟賦,教育的本質(zhì)是人點亮人。

如果我們從這個角度來理解教育,那教育就是一個無所不在的東西。除了學(xué)校教育,還有家庭教育、社會教育和自我教育。

我給大家講一個得到用戶的故事。他是一名警官,姓楊,在一所大規(guī)模的重刑犯的監(jiān)獄里工作。

楊警官發(fā)現(xiàn),服刑人員如果想要順利地重返社會,必須做好充分的心理建設(shè)和能力準(zhǔn)備。怎么辦呢?作為一名警察實在是能力有限。他想到了一個辦法,把他在「得到」上學(xué)到的那些不錯的課程,一份一份進行編輯、打印出來、形成講義,供服刑人員借閱學(xué)習(xí)。通過這樣的學(xué)習(xí)方法,他們具體學(xué)到了多少知識我不知道,但是有一個信號他們是清晰地接受到了,那就是這個世界上,有很多人在希望他們變得越來越好,能夠順利地重返社會。

你看,這就是人點亮人的時刻。

前不久,一個剛剛出獄的人給楊警官發(fā)來了微信,說如果不是你讓我在「得到」上學(xué)了兩年東西,我不會那么有平常心地回歸社會。他說:“我特別感謝在監(jiān)獄里,你讓我學(xué)習(xí)了心理學(xué)。所以在出獄以后,我每天告訴我自己:如果這個社會接納我,我就努力來回報它的接納;如果這個社會不接納我,我就更加努力地讓自己配得上這個社會的接納。”

我們得到一直在說做教育,直到聽到這個故事的那一刻,我才真覺得我們是在做教育的。教育不見得是我們教給別人什么,而是我們有機會點亮他。

最近,我問過我身邊的很多人,假設(shè)你身邊有一個社區(qū)大學(xué),你愿不愿意花時間把自己的知識變成知識產(chǎn)品,分享給別人?比如給寫字樓里其他公司的人講講怎么做ppt,給小區(qū)里的老人講講怎么使用智能手機,給鄰居家的孩子讀讀繪本。幾乎無一例外,所有人聽到我這個問題,眼里都放光。

你看,這個時代的燈,遠(yuǎn)比你想象的多。

山東郯城:抗擊疫情黨員佩黨徽帶袖章上

山東郯城:抗擊疫情黨員佩黨徽帶袖章上 山東郯城:立功喜報送家門

山東郯城:立功喜報送家門 羅振宇跨年演講:2020中國基本盤!容易

羅振宇跨年演講:2020中國基本盤!容易 甜蜜的恐懼

甜蜜的恐懼 湖南省衡南縣黨小組開展疫情防控宣誓、

湖南省衡南縣黨小組開展疫情防控宣誓、 英山縣總工會籌資15萬元慰問堅守在“

英山縣總工會籌資15萬元慰問堅守在“ 山東郯城:戰(zhàn)“疫”防控夫妻倆一齊上

山東郯城:戰(zhàn)“疫”防控夫妻倆一齊上 山東省廣饒縣供電公司:黨旗飄揚 先鋒

山東省廣饒縣供電公司:黨旗飄揚 先鋒

習(xí)近平向全國人民拜年!

習(xí)近平向全國人民拜年! 山東省十三屆人大三次會議隆重開幕

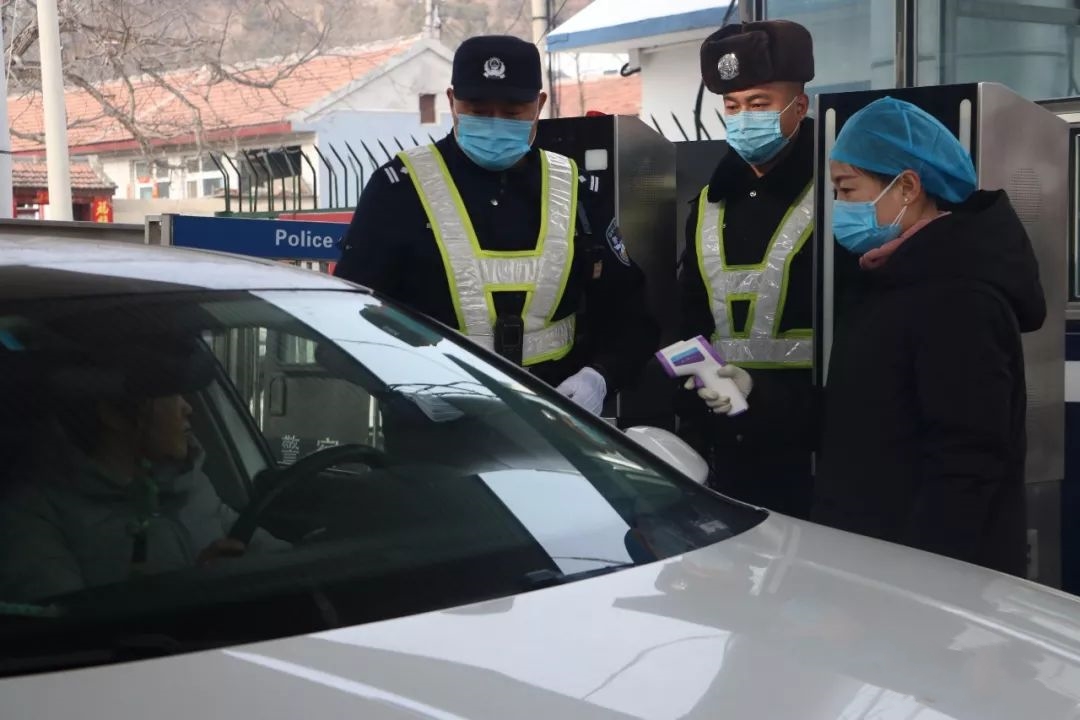

山東省十三屆人大三次會議隆重開幕 保通暢,護安全,首都公安在前線!

保通暢,護安全,首都公安在前線! 日本大學(xué)生參加成人禮 現(xiàn)場儀式感滿滿

日本大學(xué)生參加成人禮 現(xiàn)場儀式感滿滿 大雪樂

大雪樂 走進“死亡之海” 探訪給地球做“CT”的

走進“死亡之海” 探訪給地球做“CT”的 候鳥“戀”上洞庭湖,回歸自然成就的奇

候鳥“戀”上洞庭湖,回歸自然成就的奇 想起當(dāng)年在云南老山前線陣地上為彭麗媛

想起當(dāng)年在云南老山前線陣地上為彭麗媛 90歲“人民幣女郎”梁軍去世 系新中國第

90歲“人民幣女郎”梁軍去世 系新中國第 87歲上大學(xué),96歲考上碩士,105歲考博士

87歲上大學(xué),96歲考上碩士,105歲考博士 山東郯城:馬圣秋為“殘疾人”理理發(fā)迎

山東郯城:馬圣秋為“殘疾人”理理發(fā)迎