|

|

|

網絡時代讓生活節奏越來越快,日常的閱讀也越來越趨向于簡明直接,當盡心竭力的鋪陳變成了“累贅”,當構思精巧的伏筆被視為“拖沓”,那些看起來緩慢、厚重的知識就離年輕人越來越遠。

眼下,即便是再好的內容也需要一個更為簡單、明快、吸引人的言說方式作為“外衣”。因此,一大批如羅輯思維、六神磊磊讀金庸、字媒體、混子曰等網絡新媒體,在網絡上受到大家追捧。他們既有精心制作的內容,又用網絡時代的語言來表述,獲得了網友的一致“點贊”與關注。這種形式也逐漸喚起了人們學習的愿望。

其實這也與當前互聯網的發展態勢有很大的關系。很多網絡平臺已經度過了單純追求流量、閱讀量階段,轉而越發注重推送內容的質量,在吸引讀者的前提下,同樣注重傳播知識。

這就為平臺和讀者都提出了要求:平臺要盡力保證自己知識的準確性,而讀者則需要保持謹慎的態度,對于接觸到的知識存疑,之后進行甄別。當然,如果讀者既能通過輕松的語言,又能在短時間內獲取知識,甚至是激發對于某一領域知識的興趣,無疑是幸運的。

1 “硬”知識借助流行的表達方式

曾經,閱讀既是學習也是消遣。那時的閱讀是緩慢的,浩如煙海的書籍、經典需要一個讀書人用十余年甚至更長的時間來讀。如今,人們的生活方式發生了質變。幾乎無所不能的互聯網可以讓人們看電影、電視劇、玩游戲。而輕松的消遣形式要比讀書更容易,對于絕大多數人,即便是閱讀、學習也更傾向于簡潔明了的內容以及新穎的表達方式。因此,一些結合了網絡時代元素,且在內容上又有保證的“自媒體”廣受大眾追捧。

如羅輯思維、六神磊磊讀金庸、字媒體、混子曰等新媒體內容生產者,都有著很大數量的用戶。這些內容生產者往往有著鮮明的個性,有的根據已有的經典文本進行主觀而又能自圓其說的闡釋,自成一套體系;有的開辟種種具有很深文化意味的欄目,通過“朋友圈”與知識百科結合的形式普及文化知識;有的則是通過幽默的語言與生動漫畫相結合的方式對某個艱深的知識點或時下的熱點進行“科普”。

這些內容生產者也有共同之處:他們幾乎都從讀者“拍案稱奇”的角度進行切入,又使用充滿趣味的生動語言,貼合時下最流行、最好理解的說法。因此,這些內容生產者也都收獲了很好的用戶反饋:他們往往擁有固定的讀者群,其文章的閱讀量往往能在很短的時間內突破十萬。這些內容生產者在微信、微博、知乎等各大時下最為流行的網絡平臺上生產內容、傳播知識。

記者在采訪中發現,這些微信公眾號的讀者構成十分豐富,既有具備一定鑒別能力、知識基礎的“80后”,也不乏更為年輕、新潮的“90后”,即便是有著很深古典文學功底的讀者也不排斥網絡化的言說方式——只要這種言說方式所表達的內容是正確、準確的。

公眾號混子曰的讀者何馨是“90后”,學習古典文學多年,碩士畢業后當了中學語文老師。對于她來說,看 “混子曰”的推送是一件“挺有意思”的事情。研究生時,何馨研究魏晉時期的文學理論,期間她接觸到了“混子曰”公眾號推送的《兩晉之魏晉奇葩說》。這篇文章通過漫畫和簡短的說明文字將魏晉時期特立獨行、各具性格的文人和他們的故事講得生動有趣,何馨根據自己在研究過程中掌握的知識進行比照發現,“混子曰”推送的知識都很準確。在長時間的關注之下,何馨發現,這個公眾號可以“把很長或者很專業艱深的”抑或是“很熱門又很難弄懂的東西”簡短而幽默地梳理明白,“知識性、趣味性都具備,同時還跟許多社會熱點相關。”

李笑卓是“80后”,她的朋友圈中分享了一篇名為《大家好,我是宋徽宗》的圖文推送。推送將一些古代畫作進行整合,以長圖、少量文字結合的形式講述了北宋皇帝徽宗從出生到靖康之難的故事。李笑卓覺得這種推送的“畫風(往往被網友引申為某樣事物的風格)很漂亮”,欣賞畫作的同時還能獲取知識。在她看來,一篇推送的“形式”是能否吸引讀者讀下去的重要因素。而通過閱讀這種推送內容,確實能了解自己不熟悉的人物、歷史,“會有一些收獲”。

對于很多年輕讀者來說,他們往往會在游戲與閱讀之間選擇前者,而在閱讀中也會選擇更好理解、更為簡單的內容。不夠有趣、不好玩是他們閱讀的“攔路虎”。而通過有趣的閱讀形式,以時下流行的網絡語言來吸引讀者、傳播知識,進而喚起讀者獲取知識的動力和渴望,成為許多互聯網內容生產者的追求。越來越多的內容生產者通過圖文并茂的簡潔方式制作內容,傳播知識。

記者采訪到了“字媒體”、“混子曰”兩個將很“硬”的內容與趣味表達結合在一起的內容團隊,他們所追求的不僅是閱讀量或者關注者數量。這些團隊關注的內容還包括優秀文化的傳播、知識獲取方式、傳播方式的改變以及自己的內容所承載的社會責任感。

在互聯網時代的語言環境下,一種新的言說方式誕生并保持了下來,而這種言說方式正在被更多的人接受,喚起了更多人“沉睡已久”的求知欲望。

2 “為用戶操碎了心”

公眾號“字媒體”創立于2015年,經常推送知識普及類的文章。目前已經有超百萬關注者。公眾號主編郭敏介紹,“字媒體”的用戶主大多是青年。該號有“文趣星駕到”、“文豪朋友圈”等欄目,發布過《這些矯揉造作的“中國風”“古風”歌曲,究竟是怎么流行起來的》、《辛棄疾的朋友圈不止有詩和遠方,還有30%的油膩和50%的姑娘》等文章。從標題開始,就通過當下年輕人最喜歡的方式講述文史知識。

《這些矯揉造作的“中國風”“古風”歌曲,究竟是怎么流行起來的》從若干年前就開始流行直至今日的“中國風”歌曲出發,整理了許多編輯團隊認可的、具有典范意義的“中國風”作品,比如《送別》、《滄海一聲笑》等,并指出“‘中國風’遠遠不是形式上那么簡單,其內在也應具備傳統詩詞的特質才是。它不是無病呻吟,不是矯揉造作,而要能反映社會生活和人的精神世界,只有這樣的‘中國風’,生命力才能更加長久。”

《辛棄疾》一文則刷新了讀者對于辛棄疾固有的“壯志難酬”、“儒將”等印象,道出了辛棄疾多納妾、曾將小妾作為禮物送給自己的醫生朋友等掌故。文章引用了諸多文人的評價,在指出辛棄疾文學作品的特色和成就的同時,力求還原真實、立體的辛棄疾。從接受角度上來說,這篇文章講的是當下年輕讀者可能會感興趣的“八卦”;又憑借“油膩”、“詩和遠方”這樣的網絡語言來引起讀者興趣,在一定程度上喚起年輕讀者對于傳統文化人物乃至傳統文化的關注。

字媒體主編郭敏介紹,現在仍有很多新媒體的內容制作者用傳統的方式傳播知識和文化,沒有發覺“用戶的心理已經轉變了”。其實大眾所關注的不乏傳統文化的內容,他舉例說,平昌冬奧會上,日本選手羽生結弦奪得男子花樣滑冰冠軍,但微博熱搜上網友卻更為關注解說使用的“矯若驚龍,翩若驚鴻”(出自《洛神賦》)的解說詞。“這樣的現象很多,但是很少人去關注、整理。”字媒體的工作就是把這些引起大家關注的東西有趣地講出來。

郭敏是編輯出版專業的,畢業后在雜志社工作過。經歷過雜志最輝煌的時代,也對傳統媒體形式的衰落感同身受。所以在2015年來到“字媒體”工作后,郭敏更加注重分析讀者的心理和需求,同時考量閱讀介質所發生的變化:“用戶通過手機閱讀我們的內容,所以內容基本上不會超過三千字,手機這種介質就不適合讀長東西。”除了郭敏這個“80后”以外,字媒體的編輯們都是“90后”女孩,在“字媒體”的內容策劃負責人李楚翹看來,他們的工作就是把文化類的知識“用現在年輕人感興趣的詞翻譯出來”。

在這個過程中,團隊還要時刻警惕新媒體最為別人詬病的地方:文字或者知識上的錯誤。女孩們的耐心在這項工作中發揮出了優勢,字媒體也一直十分嚴格地勘校自己的內容。郭敏這樣解釋:“這個行業其實需要這樣,用戶也需要正確、正向的內容,而且很多用戶對于漢字還是很執著的。”小時候,郭敏家中的老人不會破壞帶有文字的紙張,報紙都不會隨意扔掉,而是集中起來燒掉。這樣的經歷使得文字在郭敏眼中有了“神圣性”。而這種感受也深刻地影響了其他編輯們。所以,字媒體有了整理“新媒體錯字榜單”的想法和行動,整理、指出新媒體平臺發布內容中出現的錯誤(如“的地得”的使用等)。

一些人將錯別字歸咎于輸入法,但是郭敏斬釘截鐵地說:“這個鍋,輸入法不背。”他認為錯別字的增多歸根結底還是現代人寫字太少了。談及此,李楚翹翻開了筆記本,內頁有一首手抄的普希金詩歌。李楚翹說,這首詩是開大會的時候隨手默寫下來的,現在她依然會每天用筆在紙上寫字、抄詩詞。而這個“90后”姑娘的手機屏保是著名日本演員木村拓哉。“其實現在的人很多元,審美趣味往往是‘跨界’的。我們的編輯大部分都是這樣的人。”

文章發布后,“字媒體”的用戶很快就會留言反饋,1小時內可能會收到幾百條留言。在字媒體看來,用戶在留言中表述的“真知灼見”使得留言區逐漸成為了一個粉絲們討論傳統文化知識的“陣地”。

“字媒體”的稿件一般都是編輯們先確定選題,然后與作者溝通,寫出經過翔實資料整理與查證的稿件交給編輯加工,編輯通過幽默的方式進行排版,然后圖文并茂地呈現出來。有時編輯們會因為標題而爭執,遇到這種情況,編輯們會先選出一個,再看這篇文章發布后的閱讀量和數據。有時,他們還會把待選的標題給字媒體的忠實用戶看,讓用戶來選擇一個。李楚翹將這種行為解釋為“為用戶操碎了心”。

“字媒體”的編輯們把通過自己的稿件傳播知識視作一種使命,用他們的話說是“把自己的審美和價值通過推送展現出來是一種‘宿命’”。郭敏覺得:“傳統文化在當下要有合適的表現形式,其內容也應該有所揚棄。”所以,在制作辛棄疾的稿件時,他們就把辛棄疾不尊重女性的特點暴露出來,表達了自己在新的文化語境下對傳統文化人物、傳統文化的看法及態度。

為了打磨一篇稿件,編輯們經常加班,至今,郭敏還對一個場景記憶猶新:“有一次加班到很晚,下班的時候看見楚翹站在工位忙碌著,瞬間覺得有種文化使命感在辦公室里流淌。”

3 從讀者變為公眾號作者

微信公眾號“混子曰”的推送大多以stone(石頭)開頭,加上“小百科”、“歷史劇”等欄目名作為后綴,通過直白、幽默的網絡語言配上生動有趣的漫畫,為讀者講解或者艱深或者復雜的知識。目前這個公眾號已有兩百多萬關注者。該號內容負責人李翔介紹,這個公眾號的創始人陳磊很喜歡情景喜劇《我愛我家》中葛優飾演的“二混子”一角,所以結合自己的名字給公眾號起名為“二混子stone”。“‘二混子’這個名字帶著‘自嘲’,更有親切感。與推送內容的調性相符。”李翔笑著解釋,“但是實在太難記了,所以就改成了現在的名字。”

最開始,公眾號是陳磊一人兼職運營的。他讀大學時“飽嘗學業的壓力”:為了學習一個新的知識點,經常需要上網、查書、看論文多管齊下。由此發現搞懂一個問題的成本太高了。同時他還發現通常二三百個文字所承載的內容兩幅圖就能夠表現得很明白。所以,學設計專業又喜歡畫漫畫的陳磊萌生了要用漫畫講知識的想法。起初,陳磊覺得歷史知識很枯燥,但通過制作推送他發現,一旦圖文兼具,“枯燥”的內容也很容易讀下去。在不斷的嘗試中,他逐漸認識到,圖文相配的形式對于其他選題更有用,“例如后來推送的關于人造衛星、青蒿素的內容都收到了良好的效果。”由此,“混子曰”一直嘗試“把知識的門檻降低”,同時“輸出圖像化的思維模式”。

2015年10月之前,李翔還只是混子曰的忠實讀者。由于喜愛,他便把自己寫的“非常不像樣子”的文章投給了陳磊,陳磊卻覺得這些文章很對路,便約李翔見面,兩人的這次“網友見面”也促使李翔加入混子曰,成為公眾號的元老級人物。

至今,混子曰已經有了20多人的內容團隊,設立了歷史、汽車以及金融板塊。“我們的內容更傾向大眾需求,尤其是時下的熱點,幫助更多讀者了解與此相關的知識。”李翔這樣介紹,“歷史劇是混子曰的長線欄目,很多人往往只知道歷史中的片斷、典故,而我們則幫助大家把這些典故串起來。同時也主張把‘點’串成‘線’的歷史學習方式。”《混子曰歷史劇》從東周列國開始更新,目前已經更新到了唐代,在創作“戰國七雄”的推送時,混子曰特意編了一句順口溜“喊趙薇出演齊秦”幫助讀者記憶韓趙衛楚燕齊秦七雄。更新中國古代史的同時,混子曰還會穿插更新一些外國的歷史。

4 知識同樣可以流行

推送的內容和形式為“混子曰”聚集了年齡分布很廣的讀者,小到六七歲,大到六十多歲:“主要以青少年為主,有一些低齡的小朋友還是父母推薦給他們看的。有的小讀者還會在后臺留言,告訴我們他的剛需就是‘收獲一些知識’。”這些讀者往往遇到看不懂的地方就會在后臺提問題、意見,有時候還會給公眾號“出題”,請公眾號制作自己喜歡的內容。

讀過“混子曰”的推送不難發現,制作這些內容往往都需要較強的專業知識,保證這些知識的正確則是關鍵。李翔說,“混子曰”的內容都是兩人小組完成的,一人負責文案,一人負責畫漫畫。首先根據時下的熱點或者讀者的需求確定選題,之后在其中選擇讀者“最剛需”的點進行放大,“比如科學家霍金剛剛去世,大眾需要知道的是他到底有多牛,而不是他的病。”

所以“混子曰”在為霍金創作的“stone小百科”之中簡明地介紹了霍金提出的奇點定理、霍金輻射理論等,將復雜的物理學知識通過直白的語言和形象的漫畫進行介紹。有讀者就在這條推送下留言:“很多人都是從物理老師口中或者教科書上知道霍金的,這篇文章讓那些不了解霍金的人認識了霍金,贊!”

在確定需要放大的知識點后,二人小組要對這些知識進行系統的學習,根據的難易程度,學習的時間從兩天到兩周不等。之后,兩位創作人員要把自己所學的知識融會貫通,找到最佳的方式表現。在創作、圖文合成等環節之后,還會有專門的審稿人進行審稿。

談及稿件的準確性,李翔很有信心,因為“混子曰”可以通過“內控”、“外控”兩個環節來保證稿件內容的準確性:“兩個作者一起學習同樣的知識能降低錯誤的風險。在學習的過程中,我們會找權威平臺上的知識內容,也會專門看相關論文,不會采用爭議說法。”說起“外控”,李翔又帶著由衷的感謝:“很多時候特別專業的稿件需要我們拿給相關領域的專家看,像之前墨子號衛星發射時,我們就找到了衛星研究組的成員來幫我們審稿。這些專家都是因為支持我們才友情幫忙的。”

李翔覺得,電影、歌曲都可以流行起來,知識同樣也可以。“混子曰”所做的努力就是“把人類的好奇心和懶惰兩種天性調和”。“混子曰”的爆款文章能獲得百萬閱讀量,在做過的推送里,李翔感觸最深的是2016年一篇關于疫苗知識的科普文章。當時網上有很多人寫了與真實情況相悖的文章,造成了恐慌。“混子曰”在這時站了出來,把疫苗的相關知識進行梳理,給讀者科普了疫苗的作用原理。“后來有很多讀者留言,說看了推送之后就放心了,這也讓我們產生了很強的社會責任感。在此之后,我們的創作更為嚴謹,因為我們不僅僅要為創意負責,還要為讀者負責。”

-25℃,海拔4600米,軍馬訓練正當時

-25℃,海拔4600米,軍馬訓練正當時 歐冠:巴黎圣日耳曼隊晉級八強

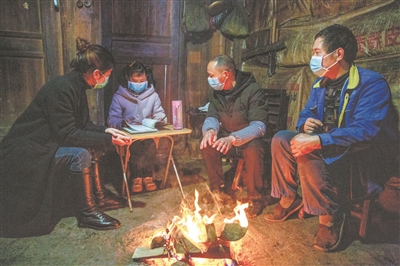

歐冠:巴黎圣日耳曼隊晉級八強 山中送教

山中送教 山東沂水縣富網格員爭做最美“逆行者”

山東沂水縣富網格員爭做最美“逆行者” 山東郯城:戰“疫”也丟不掉貧困戶

山東郯城:戰“疫”也丟不掉貧困戶 郭鳳學:一腔熱血為民情 眾志成誠克時

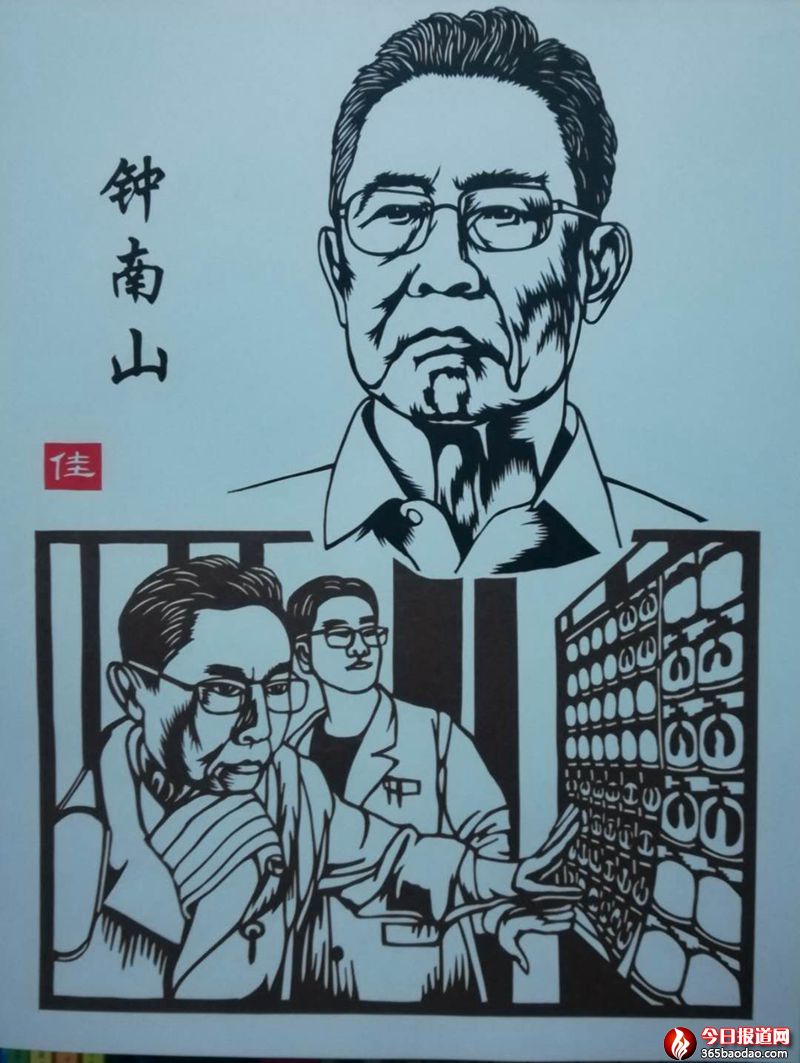

郭鳳學:一腔熱血為民情 眾志成誠克時 “以藝抗疫” 老黨員老義工刻紙達人創

“以藝抗疫” 老黨員老義工刻紙達人創 慕軍祿:負重前行的老兵

慕軍祿:負重前行的老兵

習近平深入武漢社區現場照片

習近平深入武漢社區現場照片 習近平考察火神山醫院,看望慰問患者和

習近平考察火神山醫院,看望慰問患者和 口罩后的戰“疫”面孔

口罩后的戰“疫”面孔 共同戰“疫” 從“心”開始 ——武警上

共同戰“疫” 從“心”開始 ——武警上 四川省調撥20萬毫升血液支援湖北

四川省調撥20萬毫升血液支援湖北 被原子彈炸成人間煉獄的長崎 如今是什么

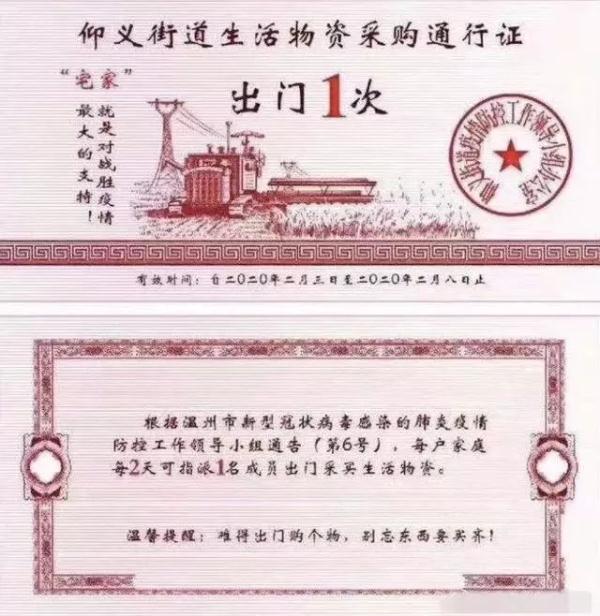

被原子彈炸成人間煉獄的長崎 如今是什么 第一屆全國小區“出入證”大賞!硬核了

第一屆全國小區“出入證”大賞!硬核了 武漢首個方艙醫院開始收治病人

武漢首個方艙醫院開始收治病人  朱镕基關心人民吃飯穿衣 在河南周口考

朱镕基關心人民吃飯穿衣 在河南周口考 不辭羸病臥殘陽 ——“528編輯”王秉

不辭羸病臥殘陽 ——“528編輯”王秉 山東郯城:外地“一家人”發放2200個“

山東郯城:外地“一家人”發放2200個“