2021年9月15日,江西遂川,雩田鎮塘背、彭汾村老人們在“互助之家”里拉琴、唱歌。近年來,遂川縣采取“政府補一點、社會捐一點、個人出一點”的辦法,建立了218個“黨建+互助之家”。(視覺中國/圖)

在吉林省松原市楊家村,全村三百多名中青年外出打工后,老人們留守家中。51歲的楊家村婦聯主席張春玲帶頭,自2014年組織起22人的志愿者服務隊,給60歲以上的老人們收拾屋子、洗被褥、擦玻璃等等。有時候,也幫老人們在園子里做些收割,幫助買些日用品。

志愿者的年紀在25歲到58歲之間,以當地的婦女為主。如果老人是失能、半失能的狀況,有事可以隨時打電話,讓志愿者上門。志愿者服務一個老人按小時計算,村里給予一定的補貼。

這種基于傳統鄉土社會守望相助的養老方式被稱為“農村互助養老”模式。2021年12月8日,國內首份聚焦這一模式的《中國農村互助養老研究報告》正式發布。該報告由中國老齡協會委托華北電力大學老齡科學與政策研究中心(華北電力大學老齡科研基地),基于2017-2020年對北京、上海、河北等9省市農村互助養老的發展狀況實地調研完成。

在報告課題組看來,發展農村互助養老有現實的迫切性。根據2020年國家老齡事業發展公報,2020年中國鄉村60周歲及以上老年人口占鄉村總人口的23.8%,比城市高出8.0個百分點。

根據全國老齡辦的數據預測,在2020-2050年間,中國農村人口老齡化程度將一直高于城鎮。到2035年,中國農村60歲及以上老年人口在農村人口中所占比例將提高到37.7%,老齡化“城鄉倒置”現象進一步加劇,農村人口老齡化水平高出城鎮13個百分點。

全國老齡辦黨組成員、中國老齡協會副會長吳玉韶認為,發布這份報告,就是希望推動社會力量共同關注和推動農村互助養老,“使這項適合中國國情、有溫度、有人情味的養老模式在更大范圍內探索實施、落地開花”。

低齡老人提供人力支撐

何謂互助養老?

華北電力大學人文與社會科學學院副教授、老齡科研基地負責人劉妮娜認為,常見的抱團養老、鄰里互助、志愿服務都包括在內,但又不止于此。農村互助養老可以發展有償服務,只是相對于以營利為目的養老院而言,服務價格會比較低。作為課題組負責人,劉妮娜在報告中總結,“互助養老具有低成本、非營利、多元參與、靈活多樣的特點”。

在廣西壯族自治區河池市宜州區(原宜州市),互助養老由政府出資主導,依托當地的老年協會進行。宜州自1989年大量設立養老協會,“基本上每個村都有”,原河池市宜州區老齡辦主任韋玉娟告訴南方周末記者。

2016年,廣西壯族自治區河池市宜州區老齡委啟動基層老年協會養老互助服務試點工作,明確將組織實施8個政府購買基層老年協會養老互助服務試點,其中,村級老年協會5個、屯級老年協會3個。

據韋玉娟介紹,宜州區老齡辦每年給老年協會撥款兩萬塊,補貼老人活動支出,并聘請年輕一些的、熱情的老人,每周打開村里的活動場所,給老人們下棋打牌,聚會聊天。同時,每人根據情況負責2-3個屯,每周到重點關注的老人家里探訪,看他們有什么需要。

老年協會的工作人員每人每月僅有50元補貼,但由于是服務鄉民,且當地敬老氛圍濃厚,他們也很樂意。

據韋玉娟觀察,宜州農村鮮有市場化的養老院,村里的失能老人大都由子女照顧,對需要付費的養老院需求不大。每個鄉鎮設有敬老院,主要服務沒有子女的五保老人。但這些老人除非行動不便,也更愿意居家養老。

韋玉娟總結,當地農村老人更需要的是娛樂、精神慰藉類的活動。她印象最深的是,每逢初一、十五,老年協會邀請村里的老人聚餐,“你拿一點米,我出一點菜”,共同做一桌好菜。飯后老人們一塊唱山歌,場面熱鬧。

而在吉林省松原市的楊家村,在志愿者服務隊的嘗試后,2017年建起了村級的托老所。據張春玲介紹,托老所硬件設施主要由上級民政部門出資建設,本村自籌五萬元。托老所為老年人提供住宿、吃飯、娛樂以及生活照顧服務等,老人每月收費300-500元不等。村醫能夠免費看些小病,洗發、理發都是免費的。

初期,張春玲擔任執行院長,先找村里的婦女們談話動員,承諾干1小時補貼8元,調動她們的積極性。她認為,托老所必須找有愛心的人經營,“對待老人像自己父母一樣才能做好,要尊老愛幼、品質優良、舍得為老人花錢,沒事陪老人嘮嗑、講故事”。

“她是非常積極、對此有熱情的人”,劉妮娜認為,正是張春玲這樣村里的黨員干部,以及低齡健康(準)老人、婦女等群體為互助養老開展提供了人力資源支撐。

一村一策

另一方面,近些年農村養老服務硬件設施在逐步完善,為互助養老提供了依托。據課題組整理,2012年,民政部開始在全國推廣河北省邯鄲市肥鄉縣的農村互助幸福院模式——由政府支持、村級主辦、社會參與、互助服務性質的村級老年人公共服務設施。各地也在開始建設幸福大院、老年人日間照料中心、老年餐桌、托老所等各類硬件設施和配套設備。

農村互助型養老服務設施在此期間大幅增長。根據民政部《社會服務發展統計公報》統計,該類設施從2014年的4萬個,到2017年達到了8.3萬個。

但硬件設施建成后存在利用率低的問題。韋玉娟就提到,廣西宜州的農村主要位于山區,大家居住得比較分散,“每天聚在一塊供餐、午睡不太現實”,幸福院的日間照料模式因此施展不開。2017年后,政府政策導向逐步由偏重硬件設施建設向互助服務供給轉型。

課題組在走訪調研了37個農村互助養老典型案例調研后,對中國已開展的農村互助養老現狀做了分析。他們將互助養老可持續發展的關鍵要素劃分為資金、運營、服務等。

37個典型案例中,資金來源主要包括政府、基金會、村集體、抱團共兌等,運營主體包括村兩委、老年協會、社工機構和社會企業等,服務內容則涵蓋助餐、生活照顧、精神慰藉等,“不同地區根據自身情況選擇不同的要素搭配方式”,劉妮娜介紹。

以資金來源為例,北京市延慶區慈善協會通過承接延慶區民政局委托的“1+1”助老項目,將互助養老覆蓋了延慶區15個鄉鎮。這個項目中,資金源自政府,依托各村助老服務隊執行。互助志愿者可以獲得一定的資金補貼,給老年人理發1次,補貼10元;助醫、助潔、助餐,每次補貼20元,助農1次至少3個小時,補貼100元。

另外一些地方在資金來源上則選擇了“抱團共兌”。如浙江省杭州市長命村的抱團養老,每對夫婦支付每月800-1500元不等的費用,用于支付家中請來的廚師、小時工以及園丁的工資。一些地區的老年協會收取會費用于日常互助服務開支。浙江安吉、廣西宜州農村老年協會的入會率基本達到100%,會員繳納會費的比例也超過80%,安吉縣會費標準為20-50元/年/人不等,宜州區會費標準為10-20元/年/人不等。

北京大學社會學系教授陸杰華在報告發布會上指出,要研究互助養老的多元性、多樣性、個體性。“農村互助養老模式一定是一村一策,要貫徹多元理念、差異化發展。”

專業化程度有待提高

在報告中,課題組也總結出互助養老的諸多痛點問題,包括社會認識不足、資金來源單一、服務供給短缺且質量不高等。

目前農村互助養老規范化、標準化、專業化程度不高,主要定位為活躍老年人的精神文化生活、臨時幫助。在課題組調研的37個農村互助養老典型案例中,開展文化娛樂、上門探望服務的達到100%,但是生活照顧類的僅有70.3%,康復護理類的僅有10.8%。

課題組認為,安全問題是影響因素之一。互助服務缺乏風險防范和糾紛調解機制,一旦在服務過程中發生意外傷害事故,雙方權益都得不到有效保障,這也制約了服務雙方參與的積極性。

對于高齡、失能老人照護,劉妮娜建議引入市場化的專業護工,形成標準化、規范化的護理流程。“老年餐桌”服務也建議通過資金補貼,實行規模化、連鎖化經營。

但她強調,沒有互助養老模式帶來對老年人的凝聚、信任網絡的建立、低成本服務的供給,市場養老也很難在農村推動發展。她在調研中觀察到,農村養老觀念不同,對于外來的養老市場資本會有一定排斥,大部分在農村的養老院都由本村或者鄰村、鄰鎮的人員建立,“都是跟本村有一定關系的”,有信任基礎。

中國社會科學院人口與勞動經濟研究所研究員林寶認為,農村老年人除了生活服務外,作為農業勞動者也需要生產服務,農村互助可以是生產生活領域全方位的互助。

劉妮娜也認同這一點。她在報告中指出,互助養老的意義不僅在于服務,還有參與中的歸屬、團結與信任——共同體意義。它可以以社會互助帶動經濟互助,助推農民合作社功能進一步強化。但目前農村互助養老僅僅局限于老年人互助服務,對帶動經濟互助合作的認識不夠。

華北電力大學、中國老年學和老年醫學學會自2019開始舉辦創新社區互助養老模式學術研討會。在首屆研討會上,國家發改委社會發展司司長歐曉理曾發言表示,2018年政府工作報告里提出要發展互助式養老,近年來在政府推動和社會參與之下互助養老廣泛開展,說明互助養老是具有發展意義的。但是,互助養老作為一個新興的社會養老模式,未來應該如何發展,還需要更多的理論探索和實踐總結。

此次發布的報告建議,“加強規范指導,提高互助養老的服務質量”,要明確農村互助養老的定位、內容和路徑,以及各級各類互助服務規范、標準、要求。

劉妮娜認為,在這樣的基礎上,才能讓各類互助組織充分發展起來,也才能對其進行更為有效的監管和評估。比如老年人互助會、抱團養老能否在民政部門登記和備案,提供照護類服務的農村互助養老組織是否可以申請政府建設補貼、床位補貼、水電優惠等。

張一鳴半只腳踏進元宇宙

張一鳴半只腳踏進元宇宙 打好夏糧豐收仗——我國全力以赴保障糧

打好夏糧豐收仗——我國全力以赴保障糧 互助養老:更適合農村的養老方案?

互助養老:更適合農村的養老方案? 成都大運會獎牌“蓉光”全球首發亮相

成都大運會獎牌“蓉光”全球首發亮相 土耳其發生多車連環相撞事故 致30人受傷

土耳其發生多車連環相撞事故 致30人受傷 開學“發糖”!濟南三中“心靈有約”邀

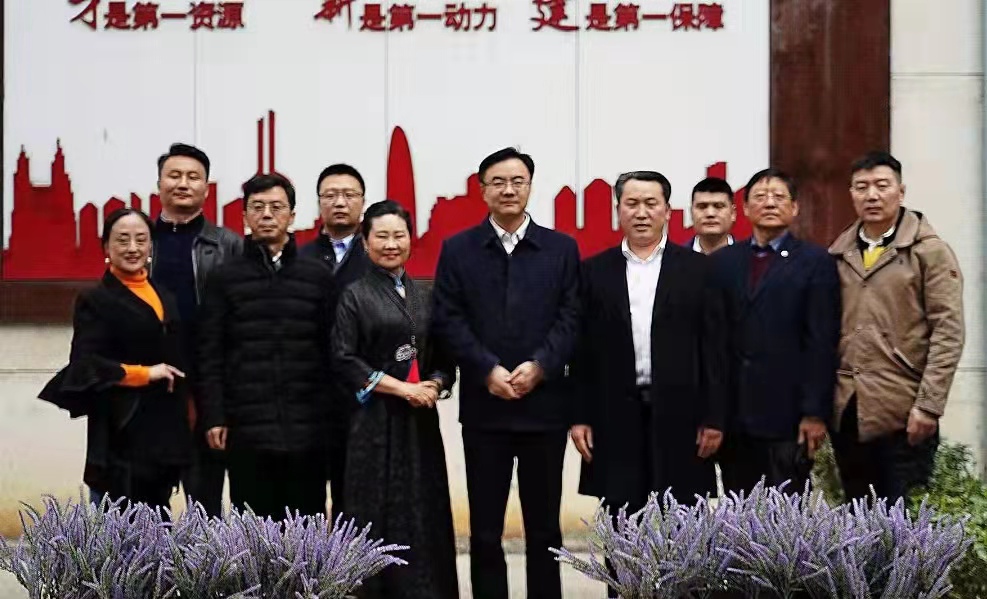

開學“發糖”!濟南三中“心靈有約”邀 濟南市民營經濟發展局領導蒞臨泉水聯盟

濟南市民營經濟發展局領導蒞臨泉水聯盟 全國一等獎!濟南三中崔文涵、周經

全國一等獎!濟南三中崔文涵、周經 北京2022年冬殘奧會圓滿閉幕 習近平李克

北京2022年冬殘奧會圓滿閉幕 習近平李克 開閉幕式團隊:閉幕式依舊“簡約” 將致

開閉幕式團隊:閉幕式依舊“簡約” 將致 春暖花開景宜人

春暖花開景宜人 開學遇上冬奧 我們一起加油!

開學遇上冬奧 我們一起加油! 紅紅火火迎新春 廣西軍營“年味”別樣濃

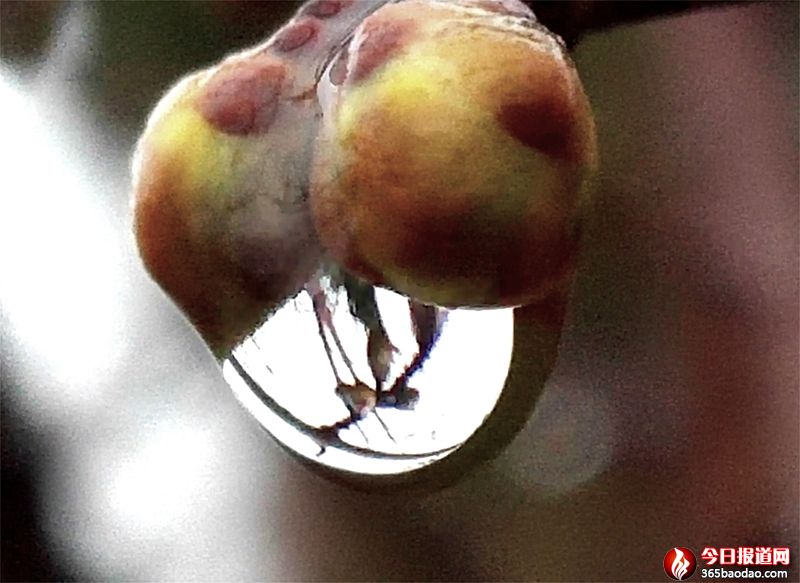

紅紅火火迎新春 廣西軍營“年味”別樣濃 冬雨滋潤臘梅見美景

冬雨滋潤臘梅見美景 第四十八屆哈爾濱冰燈藝術游園會免費迎

第四十八屆哈爾濱冰燈藝術游園會免費迎 紅火迎新年

紅火迎新年 冬奧的誕生:一種更為徹底的對于極限的

冬奧的誕生:一種更為徹底的對于極限的 國士的愛情:與妻子肝膽相照60年,從未

國士的愛情:與妻子肝膽相照60年,從未 寶清縣:制作彩色圖案“走馬燈”助

寶清縣:制作彩色圖案“走馬燈”助 這個不信命的女孩,改變了更多女孩的命

這個不信命的女孩,改變了更多女孩的命