那時候,關秀麗在人群里每走一步,都有十個以上的人喊她,盯著她:「救我」。她不知道拿什么救,只能說,「等一下」,這是她最不愿意說、但說得最多的一句話。

那是生與死的交界處。關秀麗知道,她有可能在裁決生死。讓誰進門、讓誰吃飯,讓誰活下去,是每一個醫護都要面臨的拷問和抉擇。她只能做到相對公平,測氧飽和度、看心電監護,把稀缺的資源給到最需要的病人,這些病人,往往也是病情最重、難以挽回的人。

壞消息

警報聲是一點點清晰起來的。最初只是聽到了一個詞,白肺。一兩個零星的病例,互不關聯,似乎說明不了什么問題。2019年12月下旬,武漢紅十字會醫院急診科護士長關秀麗依然在籌劃自己的新年旅行。

紅會醫院位于漢口的香港路上,離漢口火車站2公里,離華南海鮮市場也是2公里,還是120、110定點醫院,三教九流聚集之地。正因為這樣,急診科醫護們各個身經百戰。他們接過槍傷的、刀傷的、車禍的、心梗的甚至被雷劈中的病人,遇到過急診室劫持事件,常年與流浪漢打交道,冬春季節接診很多呼吸道患者,夏秋季節則收到更多不愛喝水的結石病人。

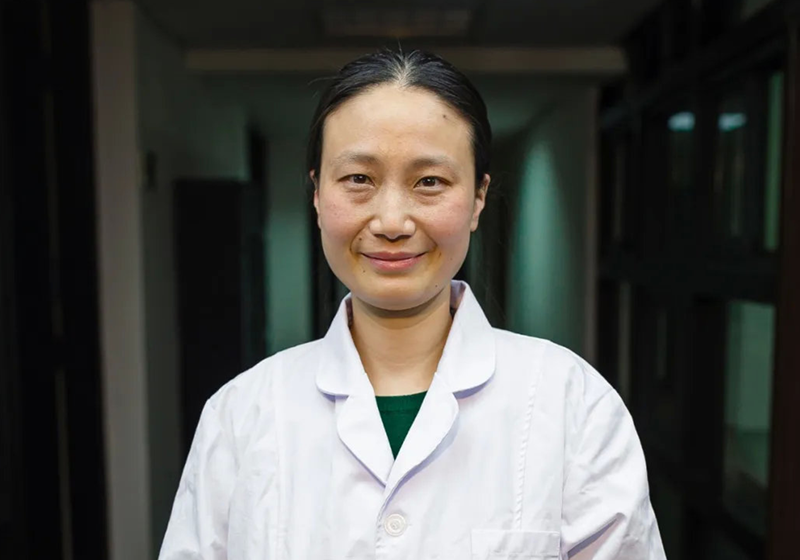

關秀麗今年41歲,工齡22年,是這個科室里最資深的員工之一。她個頭挺高,馬尾扎得緊緊的,說話爽利,帶點黃陂口音。每天早晨7點離開家,走15分鐘到醫院,穿過門診長長的走廊,道路盡頭就是急診科。12張床,28位同事,急救室門上綠色的大字,留觀室里天藍色的簾子,是她18歲之后最熟悉的世界。

按照計劃,大年初一值完最后一個班,關秀麗和丈夫、兒子將飛到新加坡過新年,這也是她第一次出國,兒子馬上就要上初三,她想抓住最后的機會,給孩子一個輕松的假期,也很早就從醫院拿回了上交的護照,看起了機票。侄子在新加坡工作,會為他們安排好旅程的一切。

但很快,第一聲警報響起。12月30日夜里,紅會醫院神經內科的醫生劉文在科室群里發了兩條信息:「剛剛二醫院后湖院區確診一例冠狀感染性病毒肺炎,也許華南周邊會隔離。洗手!口罩!手套!」、「SARS已基本確定,護士妹妹們別出去晃了」。截圖很快被傳了出去。看到劉文微信截圖的第一刻,關秀麗就知道,這大概率是真的。她熟悉這位同事——劉文為人低調,極少發言,幾乎沒在醫院大群里說過一句話,但相當老實靠譜。第二天,關秀麗就讓急診科所有人戴了雙層口罩。她知道,新加坡,去不成了。

之后的日子里,警報聲越來越刺耳。關秀麗記得,那神秘的白肺,「過了兩天,我們這兒也有了,再過兩天,哎呀,怎么又有了。再過兩天,我們自己的醫務人員也感染了。」急診科從以前的每天不到一百個號,到一天兩三百,全是看同一種病。最開始還按照華南海鮮市場接觸史排查,后來發現根本不對,有的人沒有接觸史,一樣病情很重。還有的人本來跟海鮮市場有關系,怕受歧視,會隱瞞病史。

偶爾有病人看別的病,婦科的、兒科的、外傷的……她盡量暗示別人:「你坐外面去吧,外面空氣好一點。」有的病人聽說了一點消息,愿意出去,有的不愿意:「外面冷,里面暖和。」她只能打開窗戶通風,并給病人們發了外科口罩。她爺爺、她父親和她,是三代黨員,她相信官方通報的人不傳人,但現實又指向了完全相反的方向。

沒過幾天,1月13日,急診科的兩位護士確認感染。關秀麗從醫院物資科搶來了N95口罩,讓護士們都戴上,還有帽子。但穿的還是白大褂,有防護服,不能穿,她們收到指令,「不要引起恐慌」。

1月17號下了班,她沒回家,去了其他醫院。沒有坐公交車也沒有騎共享單車,怕車把手不干凈,她走路,走到兩站地外的武漢中心醫院后湖院區,又去了湖北省新華醫院、武漢市第六醫院。各個醫院的門診大廳里,醫護們已經全副武裝。她拍下照片,發給領導,沒回復,又打過去電話,對方說:「你們自己看著辦。」看著辦,那就是可以了。她立刻通知護士們戴上面屏,穿上隔離衣。那時,紅會醫院門診的病人已經占據了整條走道,排得很長很長。

1月18號小年夜,本是關家吃團年飯的日子。關家都在醫療系統工作,爸爸是軍醫,媽媽是護士,大姐在武漢市第八醫院做醫生,二姐在社區衛生站,哥哥在黃陂區第一人民醫院,全家都在一線。他們沒有明說,但都知道有問題,互相提醒注意防護。哥哥姐姐跟大家商量,團年飯不吃了。全家都同意。這頓飯在餐館里交了押金,錢也不要了。

后來發生的事情證明這是一個再正確不過的決定——關秀麗的大姐,武漢第八醫院的內科主任,在出診時被感染,居家隔離后恢復,繼續上崗。那是武漢封城前發生的事情。

1月中旬,紅會醫院已經有規定,病人一旦發熱,只能送到呼吸科。但還是有病人被漏掉,去其他科室就診,腫瘤科和內分泌科是重災區。1月20號,鐘南山在電視上第一次說可以人傳人、有17位醫護人員感染時,紅會醫院已經有醫護確認感染。

關秀麗

核爆現場

「人傳人」帶來的恐慌像一顆炸彈,投入這座春節前的大城。指令先是秘而不宣,之后則接二連三、過于突然。鐘南山上電視的第二天,1月21日,紅會醫院收到通知,將從第二天下午6點起成為定點發熱門診。準備時間只有24小時。

指定了一批定點發熱門診,就意味著——武漢另外幾十家醫院的發熱門診都不開放了,病人將高度集中。一個嚴峻的事實是,最早一批被列為定點發熱門診的醫院,如肺科醫院、漢口醫院、紅會醫院,都是二級醫院,不管是人員、物資還是管理,都難以在一夜之間有序應對突然暴漲的就診人群。

漢口醫院急診科主任胡紅平無法忘記開診第一天他走到門診大廳時的所見:臨時改建的空曠大廳,已經擠了上千人,下不去腳。第一個念頭是萬一發生糾紛,后果不堪設想,他馬上給保衛科打電話,讓他們立刻派保安,但根本找不到人。肺科醫院發熱門診的護士長王潔記得,所有病人都陷入了恐慌,不管新冠非新冠,全部涌進門診,造成了更嚴重的交叉感染。

紅會醫院無疑是最慘烈的醫院之一,門診開放首日門診量1700人,最高峰時2400人,接診量甚至達到同批醫院的兩倍,比協和、同濟還多。關秀麗和她的同事們至今也搞不清楚原因,也許是因為離華南海鮮市場最近;也許是因為他們承接了協和轉來的病人;也許是因為紅會醫院一直以「不拒絕病人」著稱,120會優先把病人送到這里;還有人認為是消息在傳播時出了問題,讓病人們認為紅會是唯一一間開放門診的醫院。

關秀麗的丈夫是湖北電視臺的一位記者,他在一篇文章里記錄了1月21日的紅會醫院:因大規模病人的涌入而上了微博熱搜。睡在過道的、躺在走廊的、哭的、吼的、鬧的、下跪的病人,情緒失控的家屬們,讓整個醫院場面失控。

按照診治流程,輕癥病人去看發熱門診,重癥和危重癥病人則送到急診科。一兩千人困在一個小院子里,要看病,要用藥。保安不在,保潔也不在。大廳沒有熱水,門診沒有床位。開診第一天,門診部主任胡臻的口罩就差點被扯下來了,護士的防護服差點被扯破。現在的門診臺空無一物——因為東西都在那時被砸了。有的醫生在診室里崩潰大哭。

醫生王鈞本是骨科主任,經過緊急培訓,到發熱門診上崗。他說,當時心里有一股強烈的感覺,覺得自己置身核爆現場:「你們如果感覺到核爆炸沖擊波的力量,我們的感覺到你們的五倍到十倍,我們是承受第一波核爆的人。我們站在最前沿,是突擊隊,尖刀班。」

物資的問題首先浮現,平時運轉順暢的供應機制面對暴漲的病人,已經崩潰。

門診醫生生病,診室缺人,胡臻給領導發微信請求增援,得到的回復是「自行調控」。后來她就放棄了,就那么站著,再也不求了。

急診科向領導求助,收到的是兩個字,「頂住」。「就像打仗一樣,這里都要被敵人攻陷了,援兵還不過來,叫你頂住。」

急診科的兩位領導性格迥異。副主任呂希俊皮膚白凈,性格沉靜溫和,經常從清早忙到凌晨,是個默默做事的老好人。護士長關秀麗則是典型的武漢女人,潑辣,利落,說起話來風風火火,想成的事不管怎樣都得辦到,她說,「要不潑辣點,工作也難得搞」。解決后勤問題是她的責任,她用盡方法,吵、哭,甚至是「偷」。

新冠病人缺氧嚴重,氧氣像金子一樣珍貴。紅會醫院有個制氧中心,每天生產的氧氣有限,關秀麗就去門口守著、占著,一有氧氣必須優先拉到急診科。負責這件事的同事的電話號碼,她背得爛熟。

管設備的、管物資的、管總務的,她和每個負責人都吵過架。疫情爆發前,她就從物資科搶了一批N95口罩;疫情爆發后,急診科最初有兩臺空氣消毒機,但病人太多,根本不夠,管物資的同事在電話里說,「真的沒有了,已經匯報了。」她兇回去:「你這是什么意思啊?我現在在錄音,你怎么樣都給我搞一臺來。」最后院感部門把兒科安在墻上的那臺拆下來給她。心電監護儀本來有十幾臺,但根本不夠,下了班,她和呂希俊把放在住院部大廳里還沒有分配的心電監護儀全部「偷」回急診科,還「偷」了好些個氧枕。病人太多了,氧氣瓶再多也是有限的,氧枕好歹可以應急。護士問,這哪里來的?他倆說:「你不管,你先用。」

哥哥關秀文聽到這些事跡,在電話那頭笑了起來。「可以想象,有可能。只要把東西搞走,什么手段都能使得出來,這是她做得出來的事情。」他也是武漢抗疫一線的醫生,理解妹妹為什么會這么做。她是護士長,要保護好病人,也要保護好團隊,不能讓他們「裸奔」。

在極端有限的條件下,門診和急診勉力維持,也不得不因陋就簡。傳染病醫院需要設置「三區兩通道」,紅會醫院住院部改造時設置了,但門診還沒來得及做。每到飯點,門診和急診的醫護就在污染區里用來換衣服的小房間里吃飯,脫掉隔離服的上半身,吃完再穿上。其實隔離服已經被污染了。但當時,他們沒有更多時間也沒有更多的隔離服可以替換。房間外就是擁擠的病人,咳嗽、打噴嚏、吐痰。

大年二十九那天晚上,一切還都亂著。醫院安排酒店時,在群里接龍報科室所需房間數,關秀麗沒時間看手機,沒有分到房間;去領飯,早已經過了飯點,剩的飯不夠急診科吃。關秀麗搬個板凳坐在五樓,心里絕望,哭了起來,覺得眼前無路,沒有飯吃,也沒地方住。靠眼淚,她最后得到了三個房間。

紅會醫院急診科

「多么無助,多么痛苦」

這30天,關秀麗說,她見過了太多可憐人。

1月23日前后,政策變化頻繁,各家醫院的分工還未理順,到底哪個醫院只收確診病人,哪個醫院能檢測核酸,哪個醫院開放門診,病人們都在碰運氣。有的救護車拉著病人連送三家醫院,都被拒絕,到了紅會醫院,門診大廳滿得下不去腳,但病人再不肯走,跪下哀求,說死也要死在這里。

關秀麗見過許多次這樣的病人。醫護們都心軟,但凡有一點空隙,也就收下了。護士陳楚楚說,「沒辦法,他也不曉得哪個醫院有床,來你這里還不是希望這里有床,雖然我沒有,但總比在路上耽誤時間強。去別的醫院情況會比這兒好嗎?大家都差不多。」

輕癥病人去發熱門診,有十幾個診室,隊伍最長時要排一整天,有時排著排著,有人暈倒了,被拖到急診科吸氧。看到有人因此不用排隊,后面的人都跟著往下倒。

在那樣的時刻,活下去的念頭大過一切。但是,急診科早就沒床位了。急診科有個留觀室,只有8張床;還有個搶救室,本是5張床,最多的時候擺了50張。還不夠,就加椅子,醫生不坐了,把椅子全給病人。最后連椅子都沒了,病人就躺在站著看病的醫生旁邊。有人有了經驗,上120時自帶躺椅。有人什么都沒有,關秀麗找了裝儀器的泡沫和紙箱子,好歹在地板上墊上一層。有的病人睡在走廊里,搶救在走廊里,去世也在走廊里。

有了床位,如果還能吃上藥、打上針、吸上氧,病人就會變得很安靜,覺得自己還有救。但這些同樣是有限的。急診科最多的時候也只有三十多個氧罐,每個只能供一個人,一旦給了某個病人,不到吸完,病人是不會拿下來的。那是求生的欲望。其他病人只能靠醫院制氧中心通過管道來供氧,氧流量只有1L每分。但有些病情較重的病人需要高流量吸氧,至少是35L每分。管道里稀薄的氧氣根本無法緩解癥狀。

那時候,關秀麗在人群里每走一步,都有十個以上的人喊她,盯著她:「救我」。她不知道拿什么救,只能說,「等一下」,這是她最不愿意說、但說得最多的一句話。

那是生與死的交界處。關秀麗知道,她有可能在裁決生死。讓誰進門、讓誰吃飯,讓誰活下去,是每一個醫護都要面臨的拷問和抉擇。她只能做到相對公平,測氧飽和度、看心電監護,把稀缺的資源給到最需要的病人,這些病人,往往也是病情最重、難以挽回的人。

在急診科,生命暴露出悲愴與可憐。關秀麗說,每個病人的要求都很簡單,「能躺在那兒,針打完了氧吸著,有監護儀監著,就不會找你了呀。有些病人病得蠻重,我們也無能為力了,但最起碼你給他針打上去,氧吸上去,監護儀上上去,他覺得很安全。」

那段時間也許是少見的、患者全身心依賴和信任醫護人員的時刻。武漢一直實行「雙評議」制度,患者可以對醫護人員打分和投訴,分數低了相關部門要督導,醫護要反饋、寫材料。這時候都沒了。醫院準備派飯,病人會主動要,有位病人說,這是他這輩子第一次主動要飯吃。

這些事讓呂希俊落淚:「我就覺得病人是多么好啊。真的,那時候病人非常寬容。但是反過來想一想就知道,病人是多么的痛苦,多么的無助,才會這樣做。」

陳楚楚在紅會醫院急診科當了10年護士,講到成為定點發熱門診后第一次上班,眼淚開始大滴大滴往外掉。那是她第一次,一個班(大概七八個小時)死了三四個病人。門診部主任胡臻站在門診大廳導診,看到半個小時里有三個病人去世。陳楚楚說,「這么高的死亡率,就代表我們沒有足夠的醫護人員對他們做處理、做搶救。」

沒能救回病人,是急診科醫護們最心碎的事情。平時,一個病人在心臟驟停后,要由兩個醫生、三個護士組成的團隊一起搶救,搶救30分鐘以上;如果是年輕人,胸按壓至少兩個小時,還要跟家屬談話,任何方法都試過還是不行的,才會宣告死亡。

但這一次,紅會醫院急診科面對的,是28個醫護,加幾個其他科室來支援的人,照顧1000多個病人。經過一個月的奮戰,今天,醫護人員明白,新冠病人需要呼吸支持,最初可以用呼吸機,再不行就插管,再不行還有ECMO,但在一月的急診科,連氣管插管都沒法做,氣管插管需要負壓病房。如果強行做插管,噴出的體液會形成飛沫傳播,陪同的家屬和其他輕癥病人也都面臨巨大的感染風險。新冠肺炎會導致多器官衰竭,普通的搶救作用不大,但還是要做。患者的肺已經很脆弱了,實施胸部按壓時,有時嘴里會吐出血來,那是極危險的傳染物。做到這一步,一切就該停止了。他們眼睜睜看到病人情況急轉直下,在沒有太多干預的狀況下去世。

關秀麗見過一位父親,住進了急診科搶救室,趕女兒走,說放棄他算了,不要再治了。女兒進不到搶救室,站在遠遠一個門邊,對父親喊,「別放棄」;她還有一位朋友的朋友,在美國回不來,父親在紅會醫院去世。關秀麗給那位父親送過幾次飯,又在他去世后領了遺物,她看到他隨身帶著的,有遠在美國的女兒和女兒兩個寶寶的照片。

最初幾天,在忙亂中,有的遺體放了大半天才有人來收。關秀麗給保衛科打電話,讓保衛科催殯儀館把遺體搬走,保衛科說自己也沒辦法。「病人哪能受這么大的刺激呢?」,她威脅:「你再不來,我就把尸體拖在馬路上擺著。」——其實她做不出這樣的事,但必須要這么說。后來殯葬車來了。剛搬走,被子就被人搶過去用。來不及忌諱了。

以往急診科里病人去世,護士們會把遺體清理干凈,舉辦一個小型的告別儀式,由殯儀館打包。但根據傳染病防治法,殯儀館只負責帶走,新冠病人的遺體需要由醫護人員消毒、打包。告別儀式也不再有了。

最初關秀麗決定獨自處理遺體。護士們都太年輕,還有00后,這種事不能讓她們做。后來因為太忙,年輕的護士們也開始獨自完成這項工作。在下不去腳的急診科,關秀麗或者其他護士,搬一個屏風,把自己和遺體圍起來。屏風是為了給死者尊嚴,也是為了不嚇壞其他本就在崩潰邊緣的病人。一點一點消毒,用被單包好,包上好幾層,再等待殯儀館帶來的黃色尸袋,裝好,運走。每到那時候,24小時沸騰的急診科都會很安靜。

創傷

1月底,援軍到達,北京、上海等各地來支援的50多名醫護被編入了紅會急診科的臨時隊伍。此后,由于大量方艙醫院和隔離酒店的開放、分區治療的落實,到二月中旬,紅會醫院發熱門診一天的接診量回落到了幾十個。終于,急診科從困境中掙脫。

醫院門口的小公園里,一樹一樹的花都開了,關秀麗拿著手機,拍下那些花,又惦記著給流浪漢送點吃的。流浪漢聲音低沉,跟她說「謝謝」。那些時刻,她感覺自己「全好了」,但又知道并不是這樣。有很多創傷需要去撫平。最實在的,急診科的19位護士有8位病倒了,她們需要時間恢復。

爸媽是醫生護士,哥哥姐姐都學醫,從小,關秀麗就覺得學醫蠻好,自己就應該做這個。中學時,她在家偷偷戴媽媽的護士帽,是時興的燕尾帽,對著鏡子照,覺得好得意,好漂亮。18歲進了醫院,沒幾年就拿了技術大比賽的標兵。2003年SARS的時候寫了請戰書,但那時武漢疫情不嚴重,沒有太多波瀾,疾病好像就過去了。2019年,她又被評為湖北省優秀護士。這么些年,她覺得沒有解決不了的問題,自己搞不定了還可以打電話找領導,再不行就請專家會診,總能搞得定。

她的性格也經得起急診科的摔打,堅硬、大條,沒那么敏感,沒那么容易受傷。她是家里最小的孩子,但一點也不嬌貴。小時候高燒39度,爸爸照樣送她去上學。哥哥說她是典型武漢女性的性格,「刀子嘴,豆腐心,是個心腸好的人。」結了婚,家里的事都是她做主,和很多武漢女性一樣,喜歡自稱「老子」。丈夫是一名記者,她叫他「無用書生」,換個燈泡,都是丈夫扶著梯子她上去。

在急診科里沒日沒夜的那一個月,有一天晚上,關秀麗的丈夫實在擔心,給她送飯,約在她住的酒店門口。是她走錯了路,卻沖丈夫發了一通火。她眼睛紅紅的,臉上有淚痕,不住說,「太多病人了,太亂了,太累了」。丈夫說,結婚十幾年,她幾乎沒有在他面前脆弱過,因為她從小的教育就是不能哭,以哭為羞。但那時,她忍不住了。丈夫說,很想給她一個擁抱,但只能保持一米的距離。

那種「總能搞得定」的感覺被打破了。在急診科22年,關秀麗早就接受了那些意料之中的死亡。那些注定的、無可挽回的,她會安慰自己:你盡力了。但這一次的許多死亡,本不該發生,「可惜、難受、心痛」。

在醫院,急診科從不是最受重視的部門,效益也不高。但紅會醫院急診科是一個驕傲的集體,他們有著相近的價值觀,希望為病人提供最需要的幫助。紅會醫院是120、110定點醫院,110送來的,經常是乞討的、流浪的、撿垃圾的「三無人員」。急診科的醫護給這些「三無人員」看病,還幫他們找家屬,送給他們衣服,自費給他們買飯。有時候流浪漢說不想喝水,想喝可樂,他們覺得好笑,但還是會滿足。

陳楚楚說,大家的想法都是一樣的,「你對病人還是要溫暖一點。如果用那種很嫌棄的心態對他,覺得好煩好臭,上班不會很開心。你如果自己把心態轉過來,他很可憐,給他買口吃的、買口喝的也沒有什么,就幾塊錢、十幾塊錢的事,自己上班也輕松一點。」

她不以忙、累為苦,經歷過這次疫情,陳楚楚申請支援ICU。目睹比往常多許多的病人故去,她傷了心,每晚靠安眠藥入睡,還總是做夢,夢中是同樣的內容——自己跪在地上搶救病人,她覺得好累,不斷重復著搶救的動作,不斷有人在喊她:護士,護士,護士。二月中旬以后,急診科的工作不再像剛成為定點醫院時那么疲憊,但她還是無法解脫,「可能我潛意識希望把那個人救活。」

還有一位護士跟關秀麗提出辭職。一個很年輕的姑娘,下了班在酒店大哭了一場,給關秀麗發微信說不干了。她沒有見過那么多那么絕望無助的眼神。每一雙眼睛都那么看著她。「絕對不是累,是心痛,是無能為力。」關秀麗給她打電話,聊到凌晨兩點半,算是說開了。隔三差五,又在酒店給她們煲湯,她想,要把年輕護士的情緒照顧好。

急診科副主任呂希俊與關秀麗同齡,也是41歲,頭發已經灰白了。摘下口罩,胡子也已經很長了,一直沒來得及刮。他常常莫名其妙地流眼淚,說不上原因。他說第二批、第三批的定點發熱門診是幸運的,「他們沒有經歷過我們的創傷。」

2月17日,《人物》第一次見到關秀麗,她在紅會醫院的會議室里一坐下,就嘆了一口氣:「我的眼淚都流干了」,「沒有什么煽情的東西再讓我流淚,不可能了。」

那些慘烈的場景,關秀麗再說起,語氣并不驚心動魄。聽來會覺得,她好像沒有什么特別高尚,也沒有什么特別的勇氣,只是不得不去做。分配,決定,目睹脆弱與死亡。但也是她,和與她類似的武漢醫護工作者,扛起了這漫長的30天。

疫情過去后,你們想做點什么?

關秀麗、呂希俊、陳楚楚……這些在這個急診室里度過了十多年時光的人,說出來的都差不多,「就像平常那樣上一天班,穿普通的白大褂,戴普通的口罩,和病人普通地交流。他不用擔心來醫院會死掉,我也可以給他提供相應的護理和治療。大家就這么平平常常地,他治好了就回家,該吃吃該喝喝。我該下班就下班,我想過一天這樣的生活。」

武漢女人關秀麗扛起的三十天

武漢女人關秀麗扛起的三十天 戰疫情,習近平這樣向世界傳遞中國聲音

戰疫情,習近平這樣向世界傳遞中國聲音 春天來了,我很想念武漢的煙火氣 | 5

春天來了,我很想念武漢的煙火氣 | 5 養蜂人劉德成,無法再追花

養蜂人劉德成,無法再追花 有人好幾萬,有人零自付,新冠肺炎醫療

有人好幾萬,有人零自付,新冠肺炎醫療 偷拍“第一大案”背后:色情網站根據清

偷拍“第一大案”背后:色情網站根據清 被誤解的免疫系統

被誤解的免疫系統 -25℃,海拔4600米,軍馬訓練正當時

-25℃,海拔4600米,軍馬訓練正當時

習近平深入武漢社區現場照片

習近平深入武漢社區現場照片 口罩后的戰“疫”面孔

口罩后的戰“疫”面孔 共同戰“疫” 從“心”開始 ——武警上

共同戰“疫” 從“心”開始 ——武警上 四川省調撥20萬毫升血液支援湖北

四川省調撥20萬毫升血液支援湖北 被原子彈炸成人間煉獄的長崎 如今是什么

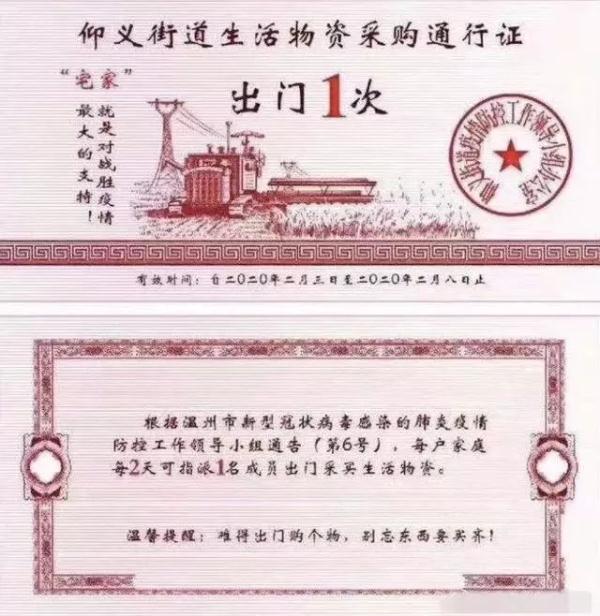

被原子彈炸成人間煉獄的長崎 如今是什么 第一屆全國小區“出入證”大賞!硬核了

第一屆全國小區“出入證”大賞!硬核了 朱镕基關心人民吃飯穿衣 在河南周口考

朱镕基關心人民吃飯穿衣 在河南周口考 不辭羸病臥殘陽 ——“528編輯”王秉

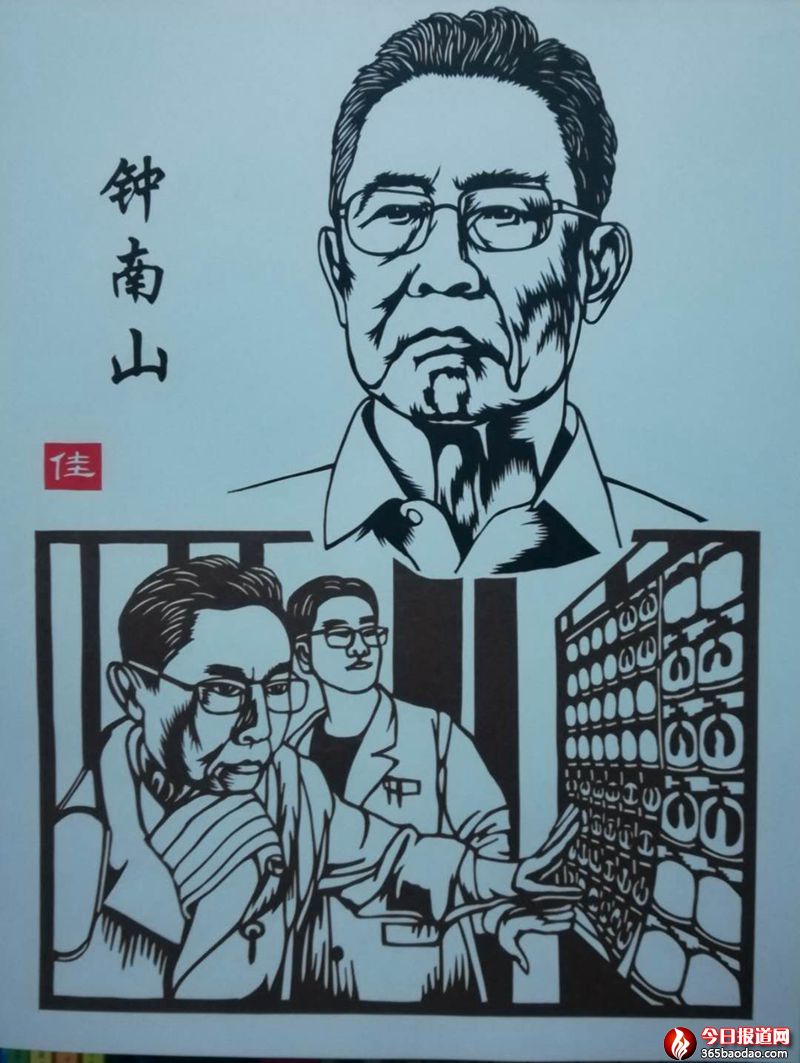

不辭羸病臥殘陽 ——“528編輯”王秉 “以藝抗疫” 老黨員老義工刻紙達人創

“以藝抗疫” 老黨員老義工刻紙達人創 山東郯城:外地“一家人”發放2200個“

山東郯城:外地“一家人”發放2200個“