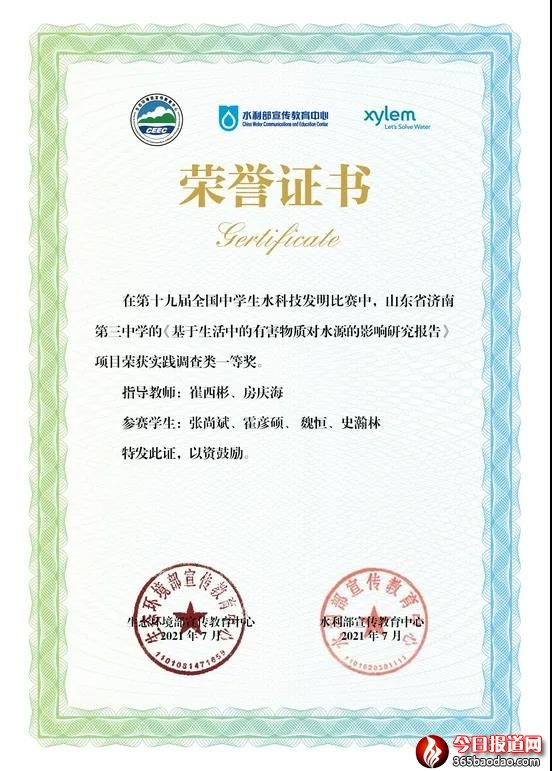

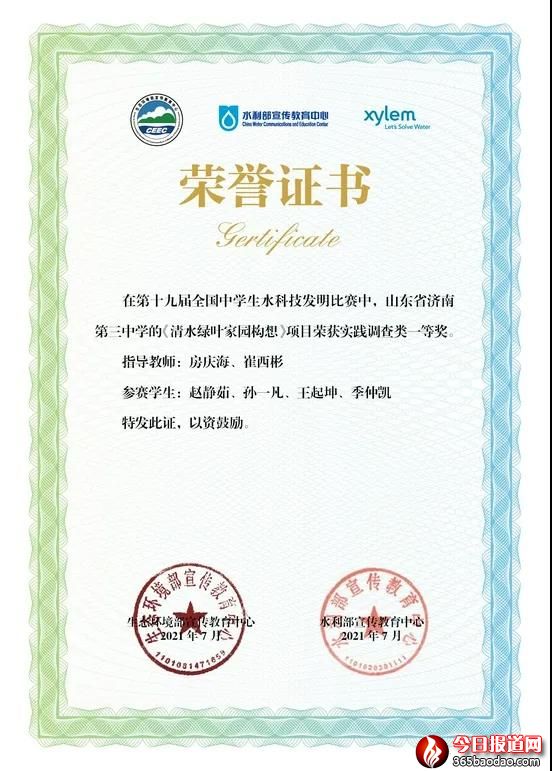

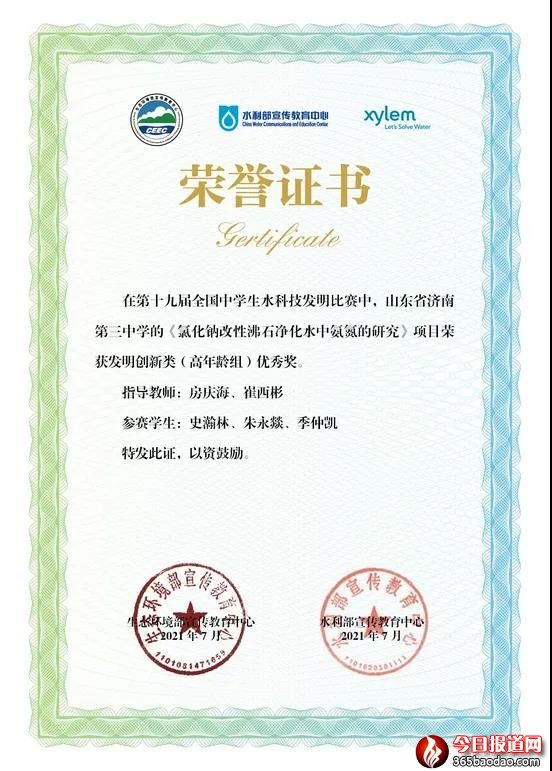

���գ���19�����RĬ��ȫ���ЌW(xu��)��ˮ�Ƽ��l(f��)����ِ��˹�¸砖Ħ����������ˮ���Ї��^(q��)�x��ِ�Y(ji��)���m���䶨����������“�{ˮ���”��F���x�������Ŀ��ȫ����ǧ�����ĿÓ�f����������ʷ���С�M�����������е��к����|(zh��)��ˮԴ��Ӱ��о���桷���w�o��С�M����ˮ�G�~�҈@��(g��u)�롷�ث@ȫ��һ�Ȫ���ռ��(j��)���߂�ȫ��һ�Ȫ��еăɂ�ϯλ�����لPС�M���Ȼ��c���Է�ʯ����ˮ�а������о����s�@��(y��u)�㪄��չ�F(xi��n)�����İl(f��)����(chu��ng)����������(j��)Ϥ���@�ǝ������е�һ����ԓ�Ŀ��ِ��ͬ�r�@�Ãɂ�һ�Ȫ���Ҳ�ǝ����н������ԓ�Ŀ��ِ�е��״Ρ����α�ِչ�F(xi��n)���W(xu��)У��(y��u)��W(xu��)�ӌ�ˮ�YԴ��ˮ�h(hu��n)�����o�ĸ߶���ҕ���Լ��W(xu��)У���ڌW(xu��)���Ƽ��W(xu��)��(x��)����(chu��ng)�����B(y��ng)�Ĵ���������

�F�ͬ�Ĺ���

�^�P(gu��n)�،������M�ִ��

�� ����3�£�ʷ��־ͺ�С�M�ɆT���֜�(zh��n)���о������е��к����|(zh��)��ˮԴ��Ӱ푣�����һ�^���M�ϲ�ɽ�^(q��)�M�Ќ��ؿ��죬ÿ����ĩ�Aע�߰˂�С�r�ľ�����ͨ�^���L��(d��ng)?sh��)ؾ���͌��ؿ��y���l(f��)�F(xi��n)�r(n��ng)ˎ��ˮԴ��Σ����(y��n)��Ӱ������w����������������֪�ľ���ʷ���С�M��ݚ�D(zhu��n)��ʡ���t(y��)Ժ�����ж��c�I(y��)���ƌ�ʳ���ж��IJ����M�������˽⡣“�r(n��ng)�����˳��x�����r����r(n��ng)ˎ�Ǵ���ʳ���ж��ĸ�Դ����(y��n)�ص�߀�����°���”ʷ����f�������H��ˣ��������r(n��ng)ˎ����߀���M����أ���Ⱦ�����ͺ�������ɲ�����صĺ����

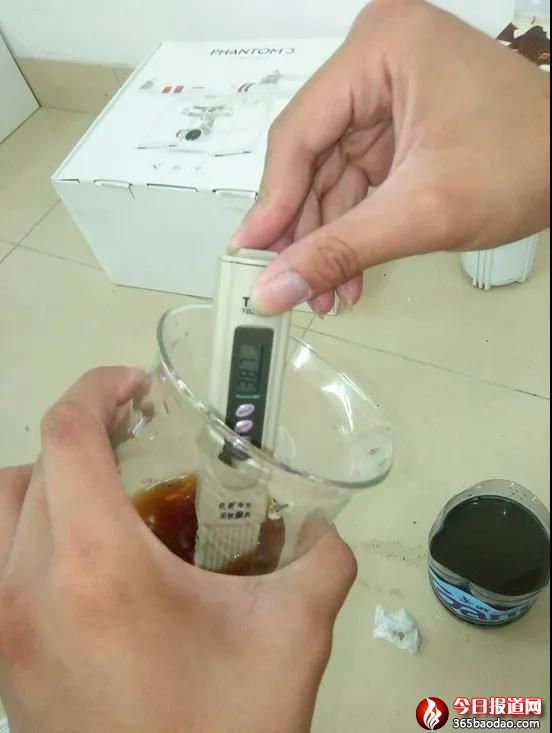

�����{(di��o)�醖�����о��^���бز����ٵIJ��֣�ʷ���С�M�ռ��ˎװٷ݆������ô�����(sh��)��(j��)�M���˸����ģ�͡�“���_ʼ�҂���(j��ng)�㣬������֪���o�l�l(f��)������Ҳ��֪��ԓ��ʲô��”ʷ���̹�ԣ����������f����~����һ�����P(gu��n)��Ҫ���ڴ������ώ���ָ��(d��o)�£������˷���η�y�������u�u������܉����K����������{(di��o)���^�̡�“ͨ�^�@�α�ِ���҂��c�˜�ͨ���������������µ������õ��˘O��������Ҳ׃�ô�đ�������S�ࡣ”�@��ȫ��һ�Ȫ��������ܹ��裬Ҳ�Q���^�m(x��)���(zh��n)�����ˮ�Ƽ���ِ��

��ס��Ȫ�ǵĺ��Ӷ���һ����ˮ�G�~�҈@�ĉ����w�o��Ҳ�����⣬ȥ��10������С�M���@��̼��(ji��)ˮ�����}�_ʼ̽����^(q��)��(ji��)ˮ������������^(q��)ˮ�YԴ���à�r���Ƅ�ȫ�����̼��(ji��)ˮѭ�h(hu��n)���á��w�o��С�M����������������������ĕr�gչ�_��^(q��)�{(di��o)�飬“�LՄ���҂��l(f��)�F(xi��n)�����˵Ĺ�(ji��)ˮ���R���^������(ji��)ˮ��ʽҲ���^���y(t��ng)����ͣ��������ˮ�����ij̶ȡ�”���ˣ���������˵�����ˮ�ռ��b�á�������ˮ�ռ��b�á���^(q��)��ˮѭ�h(hu��n)���á���ͥˮ���^���졢��^(q��)��(ji��)�܇�Ȫ��ˮ���l(f��)���Դ��(g��u)��������(ji��)ˮ��(chu��ng)�¸������������(ji��)ˮģ�ͣ��w�o��С�M�M���˷���(f��)ԇ�^����ʹ�õ�ˮ�|(zh��)�z�y�x���njW(xu��)У��2018��@��ˮ�Ƽ�ȫ�����Ȫ�����Ʒ��

�����Fꠅf(xi��)���^�����y�����Ħ����“�������ϵĕr���҂�?n��i)��˵��뷨������ͬ����ϣ����ÿ��Ҫ�cչ�_Ԕ���f���������˿��ܕ���Y(ji��)������ϵ�y(t��ng)�Uጡ�”�����@�N��r���M��(n��i)�������ù��_ͶƱ����Ո���ώ��ķ�����Q������|(zh��)���M�ƱM����“�����@�α�ِ�S�����ҵĵ���֪�R�������ˈFꠅf(xi��)���������Ҍ����ϵ�Ȫˮ���˸�ϵ�y(t��ng)���˽⣬���Ų��õČ�����ϕ��������F(xi��n)‘�Ҽ�Ȫˮ����������’��”

�Ȼ��c���Է�ʯ����ˮ�а������о�����������Ψһһ헰l(f��)����(chu��ng)�����Դ�ڼ��لP�������n�ό�ˮ�w�����a(ch��n)�����dȤ��“�^���İ�������(d��o)��ˮ�w���I�B(y��ng)������Ե�ˮ�е�������@Щ�к����|(zh��)���������w��(n��i)�o�����⡣”ͨ�^�����لP��С�M�ɆT�x���˵ͳɱ��������������ķ�ʯ����������ϡ�������ɽ�ϲɼ���ʯ�c���Nԇ������(y��ng)���_���Ѱ�����������ˮ�w�o����Ŀ�ģ�����ʮ��犵Č��Y(ji��)����߀Ҫ�M�д���Ӌ�㣬һ���e�t�����e���@�������˵ļ��ĺ����ij̶ȶ���һ����

������(j��)���لP��B��ÿ�Ό����Ҫ��ʮ�N�x�������д��ڸ����A�ζ��]��ʹ���^����Ҫ��ǰ�W(xu��)��(x��)���ڌW(xu��)��(x��)�r�g�o�ȵĸ߶��������߱M�������Ч�ʣ�һ�пվ��@�M����ң�����еďV�Ⱥ�����M܊�����لP���ţ����Ч����(w��n)����ͨ�^�@�N��ʽ������ԃ������ЏUˮ��߀��Ͷ��ӡ����д���eʹ�á�“�����@���Ŀǰ���ǂ����Ĵ�����ˣ��F(xi��n)��׃�ü��ĺܶ࣬��������^�m(x��)�����о�ˮ�w��(n��i)����������h(hu��n)�������Ӱ푣���ȡ���F(xi��n)����ɾ͡�”���لP�f����

ָ��(d��o)�̎��H���H��

“�{ˮ���”��F��Ů���

����2012�꣬�������е�һ�΅���ˮ�Ƽ���ِ�����ڌ��˹������I(l��ng)��ĝ���dȤ���������Ը�^���ǰ��������ِ����܇�ܵÿ죬ȫ��܇�^����ʮ���^ȥ���������Ќ��Ă�һ�Ȫ�������ʮ�����Ȫ��������У���Փ�{(di��o)�����߀�ǿƼ��l(f��)����Ŀÿ�궼���J�M�Qِ��������ͷ��c����λ�ώ�Ҳ�ҴΫ@�u��(y��u)��ָ��(d��o)�̎���“��2012�굽�F(xi��n)�ڣ����еą�ِ�Ŀ�Ҷ����Ʊ����������Ǽo(j��)��Ҳ���`�С�”�������f����

�������ڌW(xu��)У�_�O(sh��)���о��ԌW(xu��)��(x��)�n�̣���������2011�ꄓ(chu��ng)����“�{ˮ���”ˮ�Ƽ���F������֮���W(xu��)�������������˝���ˮ�h(hu��n)���_�l(f��)�h���O(sh��)Ӌ“��”��ģ�͡�Ŀǰˮ�Ƽ���F��У��(n��i)���Ѓ��g���T�Ļ���ң�����ʮ���cˮ���P(gu��n)��У���̲ģ��@����FҲ�ɞ��˚v��ˮ�Ƽ���ِ�˲����B(y��ng)�ĴI��������������Ԟ������ȥ�ꅢِ�İl(f��)����(chu��ng)����Ŀ������Ƕ��ʽ��Ƭ�C��ˮ�|(zh��)�z�y�ӵ����������~�O(sh��)Ӌ�����W(xu��)�������^Ӳ�Č��I(y��)֪�R��������������|(zh��)ͨ�^�����⌣�����(zh��n)��Ӣ�Ĵ��q��һ�e�Z��ȫ���ڶ����ĺóɿ���

���Ŀ���M�^���У��������J(r��n)�����y��Q���Ǖr�g���}���W(xu��)������W(xu��)��(x��)�΄�(w��)���أ�����߀��Ҫ��©�aȱ��ֻ��������ĩ�ͼ��ڕr�g��(zh��n)���ِ�������ܽ���һ�ݝM��Ĵ�����ώ��͌W(xu��)���������˺ܶ���Ϣ�r�g��“���ˮ�Ƽ���ِ�������ԣ��҂���Ҫ������ˮԴ���M�Ќ��ؿ��y���ڲ�Ӱ�������������r�£���һ���ȥ���Ĵ��ϲ�ɽ�^(q��)�����Ǹ��N���@���ˈ@��‘����’��ƽ�r߀������ˮ�Ƽ���F�ČW(xu��)��ǰ�����ˮ��(w��)���F�����ϸ�����ˮ̎��S�ȵ��_չ̽���W(xu��)��(x��)��”������Փ�����ÿ��ָ��(d��o)�h(hu��n)��(ji��)���H���H�飬�ɞ�W(xu��)�����Ԍ���������

����“ƽ�Ķ�Փ���W(xu��)������˼�S�����dz��_韣�ÿ�궼���o�҂��ṩ�ܶ�Ƽ��l(f��)���Ą�(chu��ng)�⡣”������ܽ^����ʽ���������H��ِ�^�̼�˼�V�棬ƽ�r�Ļ��W(xu��)�n����Ҳ��������(d��o)���l(f��)�W(xu��)����ÿ�����ӵă�(y��u)�ㄓ(chu��ng)�ⶼ�ЙC����ء�����ȫ��ˮ�Ƽ���ِ�����_����(j��)�˽⣬���ӱ�ِ��ÿ���W(xu��)���Ļ��n���dz���(y��u)�㣬���о��Ŀ���^����߀�܌W(xu��)��(x��)�����з������֪�R�����W(xu��)�Č��I(y��)�W(xu��)��(x��)��䁉|�����������\��ϣ���W(xu��)������ͨ�^����ˮ�Ƽ���ِ�_�ҕҰ�����F(xi��n)����ȫ��λ�l(f��)չ��

���B(y��ng)�W(xu��)�����؟(z��)�����R

���O(sh��)��(ji��)�s���@

������(y��u)���ɿ���ȡ���x���_�W(xu��)У�ı��{�o������(j��)Ϥ���������О��о��ԌW(xu��)��(x��)�n�̵��_չ�ṩ���Y���O(sh��)ʩ�ȷ���Ĵ���֧�֡��W(xu��)У�_�O(sh��)��3D��ӡ�ҡ���(chu��ng)�ͽ��ҡ��C���˹����ҡ�ˮ�Ƽ������ҡ��o�˙C��(chu��ng)�����g���������ý��ҹ��W(xu��)��ʹ�á�ÿ��һ�ε�̽���ԌW(xu��)��(x��)�n���ϣ��W(xu��)���������о��L(f��ng)��С�ԡ����ξ��c���Ž��������ͱ��o�ȣ�ֻҪ�Ƿe�O���ϵ��n�}�����������dȤ�ۺ÷�����(n��i)����̽�����@Ҳ��ˮ�Ƽ���F�܉��Ů��ʵ�ԭ��

�����˴ΌW(xu��)У�@���������Ŀ�У���Փ�ǹ�(ji��)�s��ˮ��ˮ��Ⱦ������߀��ˮ��ѭ�h(hu��n)���ã����Ǟ��������W(xu��)���Ĺ�(ji��)ˮ���R������(d��o)��ِ�W(xu��)�������K����(ji��)ˮ���R��ͨ�^����ݗ�䵽�܇�ͬ�W(xu��)����ͥ���M������ȫ�����ˮ�YԴ���o���R�����B(y��ng)��(ji��)ˮ�L(f��ng)�У���(c��)�淴ӳ�ˌW(xu��)У���ڹ�(ji��)�s��У�@���O(sh��)����ҕ����(j��)���ڱ��ϲ������w�ٽܽ�B��ȥ��������Ы@�u�����й�(ji��)ˮ�����C��(g��u)ʾ����λ����ˮ��늡�ů�⡢����̎���ȷ�����M��������䌍��

�W(xu��)У�����������ץ��(ji��)ˮ�������������Ʒ�������˹�(ji��)�s��ˮ�����I(l��ng)��(d��o)С�M���ӆTȫУ�������c��(ji��)ˮ��ӡ���(j��)�˽⣬ÿ��W(xu��)У������ˮӋ������һ��Ĕ�(sh��)��(j��)�����У���ȡ�µĴ�ʩ�����ˮЧ�ʣ��_���oӋ������ˮ���W(xu��)Уÿ���^(q��)������ˮ��r���r�O(ji��n)ҕ��һ�����F(xi��n)��ˮ���������rͨ���_չ�Բ��Լm����������W(xu��)У�_չ���S����ʵľC�ό��`��ӣ�������ˮ�ա�ȫ����(ji��)ˮ�����������W(xu��)����(ji��)ˮ���R���������n���M�ЌW(xu��)�ƝB���о��ԌW(xu��)��(x��)�n�̾��dz�Ҋ����ʽ�����ϴ�ʩ����W(xu��)У������ȫ��(ji��)ˮ؟(z��)���ƣ��ѹ�(ji��)ˮ؟(z��)���䌍��ÿ���������ϣ�“ȥ���ԁ��҂����W(xu��)У��ˮϵ�y(t��ng)�M����һϵ�и��죬�����ˮ�YԴ�����ʰ��b������ˮ������(ji��)�ܾG�������O(sh��)��ȵȣ�Ч������ҊӰ��”�w�ٽ��f����

������������Ŀǰ���ڷe�O�����(ji��)ˮ�����M��λ�����u�ٽ���Ͷ��ˮƽ������ˮƽ������ƶ��䌍�õ��˘O����ߡ��W(xu��)Уϣ��ͬ�W(xu��)���Ž^�պ���̖�О飬�����B(y��ng)�ɹ�(ji��)�s��ˮ�����oˮ�YԴ����(x��)�T�����Єӷ��ڼ�֦ĩ��(ji��)�ϣ����B(y��ng)��߶ȵ����؟(z��)�����R��

�����H܊�±�ِ-2021���Ї��젖��ِ�^(q��)

�����H܊�±�ِ-2021���Ї��젖��ِ�^(q��)  ��һ��һ������ȫ֪�R�M�n��

��һ��һ������ȫ֪�R�M�n�� ͬ�ąf(xi��)�� ���o�����������T�^(q��)����ӛ��

ͬ�ąf(xi��)�� ���o�����������T�^(q��)����ӛ�� �|�����W��-�����100��T36���������

�|�����W��-�����100��T36��������� ��(y��u)�ݾG܇���ϣ�ȫ�����\�I������ʽ����

��(y��u)�ݾG܇���ϣ�ȫ�����\�I������ʽ���� �_�W(xu��)�� | ��������У�L���W(xu��)����Z��

�_�W(xu��)�� | ��������У�L���W(xu��)����Z�� ����������γɞ顰������У��?

����������γɞ顰������У��?

ɽ�|ʡ��ʮ���á�ʮ�ѱ��������C������

ɽ�|ʡ��ʮ���á�ʮ�ѱ��������C������ ��(x��)��ƽ���^���Ѻ����� ���\�c�������h��

��(x��)��ƽ���^���Ѻ����� ���\�c�������h�� �������У�ȫ����Ҋ������ҹ�����ۻ���

�������У�ȫ����Ҋ������ҹ�����ۻ��� ���ģ�ů�ģ���(y��ng)��ͻ�l(f��)��r��ɽ�|�����S

���ģ�ů�ģ���(y��ng)��ͻ�l(f��)��r��ɽ�|�����S ���H�����ɡ�����R�ʡ����}��ӳɹ���

���H�����ɡ�����R�ʡ����}��ӳɹ��� ɽ�|۰�ǣ������̝� �D÷���G

ɽ�|۰�ǣ������̝� �D÷���G �������� ��������

�������� �������� ɽ�|۰�ǣ����P(gu��n)���кüt�� Ո���{�����M

ɽ�|۰�ǣ����P(gu��n)���кüt�� Ո���{�����M ë�ɖ|��ɽ����

ë�ɖ|��ɽ���� 470�|�����{���������x�������@һ݅�ӣ�

470�|�����{���������x�������@һ݅�ӣ� �R�W(xu��)�������B(y��ng)���H���־���ԏጵ�Т֮��

�R�W(xu��)�������B(y��ng)���H���־���ԏጵ�Т֮�� �w���壺24���S���S�����l(xi��ng)�塰120��

�w���壺24���S���S�����l(xi��ng)�塰120��