新華社記者 李紫恒 攝

創紀錄暑期檔票房是怎樣煉成的?

2018年暑期電影檔剛剛落下帷幕,有關創紀錄的174億元票房總量及相關討論話題熱度依舊。隨著中國電影市場規模日新月異增長,每年中國電影都面臨新變化和新趨勢。電影制作及觀眾口味的快速轉型,往往使前一年剛剛出現的現象和特點被迅速洗牌。此前,“大IP”“流量明星”“奇幻大片”“瘋狂營銷”等還是贏得票房的“靈丹妙藥”,今年暑期檔卻已將其拋之腦后。觀眾對國產影片和進口大片各取所需:喜劇類型坐穩票房王座,制作精良的大片不敵現實風格和現實題材……種種新變化和新業態的表現,可謂“計劃趕不上變化”,更體現出觀眾口味通過票房對電影制作的良性“倒逼”。

現實主義重回視野

在多數市場觀察者看來,今年暑期電影是現實主義電影創作“大獲全勝”的“高光時刻”。《我不是藥神》《西虹市首富》《一出好戲》力壓好萊塢大片《侏羅紀世界2》《蟻人2:黃蜂女現身》《摩天營救》及中外合拍片《巨齒鯊》,國產中小成本影片以現實關懷和情感力度擊敗好萊塢的工業大制作,極大地振奮了國產電影制作者。

但除了《我不是藥神》以外,《西虹市首富》與《一出好戲》的喜劇類型與虛構特點明顯大于現實風格的訴求,僅依靠票房冠軍《我不是藥神》而試圖用“現實主義的勝利”去蓋棺定論暑期檔電影市場,似乎失之簡單,仍有商榷的余地。

“其實,今年暑期檔電影的種類比較齊全,所有獲得票房肯定的大片有一個共同特點就是制作水準和質量都相當精良。由于這幾年中國電影的工業制作水平一直穩步提升,因此電影類型的完善開始被觀眾當成基礎項。在此之上,他們更加關注當下性和話題性,電影票房占優勢的影片都體現了這一特性。”對于現實主義題材影片的“吃香”,天津破浪影視傳媒有限公司高級合伙人、監制馬巍告訴《工人日報》記者,與其說今夏現實主義題材“備受寵愛”,不如說現實主義元素借著工業制作水平提升的東風,而重新回歸全民關注的視線范圍之內。

事實上,《我不是藥神》在現實故事的基礎上做了很大的提煉和改編,前半段大量的喜劇“笑果”使影片沉重的主題被觀眾輕松接受。后半部分,在劇作設置與角色表演的共同作用下,觀眾情緒又自然移情到嚴肅的主題上。由喜入悲的轉折,更帶動了觀眾的情感深度沉浸到劇情之中,這種融合了日韓成熟電影類型的技法,本質上代表了劇作、導演、表演等多方面電影制作工藝的共同協作,更以深入淺出的姿態吸引觀眾對于社會嚴肅命題的關注。相對于此前第六代電影導演或純粹的藝術電影個人作坊式的個體訴求,融合觀影性與娛樂性之后,《我不是藥神》的現實風格和嚴肅命題才會大放異彩,引起全民觀影的熱潮。

觀眾偏好日趨理性

今年,《狄仁杰之四大天王》《邪不壓正》《動物世界》等制作精良的中國大片,雖然口碑與質量都獲得認可,但這些影片中并未誕生爆款,票房也未如預期理想。與此形成對比的是,暑期電影檔中,入圍票房排名前十位的外國影片無一例外都是口碑并不出眾的好萊塢動作大片,相比中小成本影片取得的輝煌戰績,難免使市場質疑中國式大片的前路。

“在類型開拓和制作水平上,《動物世界》及《四大天王》都達到相當的水平。從市場反響看,這幾部中國式大片的票房雖比預測區間下行了一點,但也達到大片的票房量級。觀眾未特別追捧,一方面因國產大片尚未達到好萊塢大片工業規模,觀眾對“奇觀”的消費仍傾向于后者。另一方面,也由于國產電影工業制作水準在歷年持續進步后,已達到一個節點,如果不能加入新鮮配方,很難帶給觀眾新的刺激。因此,觀眾會反過頭來尋求更能體現中國本土特性的喜劇片,或有關社會話題的影片。”這是中國藝術研究院電影電視藝術研究所助理研究員徐建華的觀察。

徐建華向記者表示,《西虹市首富》的票房成功依賴于開心麻花多年來對本土市場持續累積的品牌效應,“一個月花完10個億”雖然不是場面和動作奇觀,但故事本身是國人最關心的財富命題。而《一出好戲》中瘋癲荒誕的喜劇故事,也依賴對于中國式人性的犀利剖析。“喜劇是電影市場的剛需,也是最能體現一個國家文化取向的類型,因此,成品牌、有深度或融合成熟的工業水準喜劇片,票房上超過中國式大片就不足為奇了。”徐建華總結說。

相較于獲得市場與口碑認可的中國式大片,暑期檔中其他一些國產影片卻相繼出現提檔、撤檔、跳檔等現象。比如投資高達7.5億元的《阿修羅》上映3天后票房還不到5000萬元,片方緊急宣布撤檔。《爵跡2》《大轟炸》也紛紛撤離暑假檔。

對此,中國傳媒大學博士后康婕對《工人日報》記者提出,各類影片在今年暑期檔的表現,證明中國電影片面追求“大片效應”的負面影響已顯現,“產業要回歸良性發展,還要破除對IP與流量明星的迷信,今年暑期檔中種種票房不利或撤檔、跳檔現象,說明在市場擴容期間被電影營銷左右的混亂期過后,觀眾消費偏好已開始日趨理性,開始由流量為王向內容至上回歸。”康婕說。

藝術片受追捧的“共振效應”

每年不同檔,藝術片依靠好口碑獲得票房認可已漸成常態。但一部獲得法國金棕櫚大獎的日本藝術片《小偷家族》能在國內獲得近億元票房,在今年暑期多種類型影片并存環境中,仍顯出特殊意義。

“過去,中國電影缺乏大場面大制作,因此,大導演拍攝大片蔚然成風。隨著電影產業快速發展,一度使炒作大IP、流量明星等過度營銷成為賺快錢手段。當產業發展日趨健全、觀眾消費日漸理性以后,今年暑期檔表現反映出,在成熟的制作水準之上,關注底層社會人物命運的現實主義風格影片更受青睞,也顯示出目前中國電影對這類電影的欠缺。”馬巍對記者說,國外藝術電影《小偷家族》能在國內受到熱捧,其實給我們補了一課,結合《我不是藥神》的爆款效應,這對中國電影今后創作方向更有啟示。

在馬巍看來,近兩年印度電影頻頻“引爆”國內市場,并非觀眾看重其國別特色,而是因為這些爆款電影中探討了與中國共有的社會問題。他指出,有現實主義因素、有社會話題延伸性的影片獲得市場認可,源于其與工薪階層和中產階層焦慮的心態產生“共振”。

“現實因素和社會話題受歡迎,說明觀眾有種感同身受和想要發表意見的迫切愿望。而這也印證了相當多數觀眾對當下社會問題充滿焦慮并試圖用觀影方式宣泄情感,《我不是藥神》《西虹市首富》《一出好戲》莫不如此。”馬巍說。(完)

-25℃,海拔4600米,軍馬訓練正當時

-25℃,海拔4600米,軍馬訓練正當時 歐冠:巴黎圣日耳曼隊晉級八強

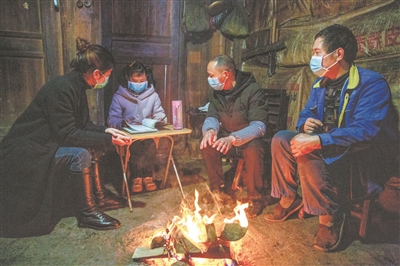

歐冠:巴黎圣日耳曼隊晉級八強 山中送教

山中送教 山東沂水縣富網格員爭做最美“逆行者”

山東沂水縣富網格員爭做最美“逆行者” 山東郯城:戰“疫”也丟不掉貧困戶

山東郯城:戰“疫”也丟不掉貧困戶 郭鳳學:一腔熱血為民情 眾志成誠克時

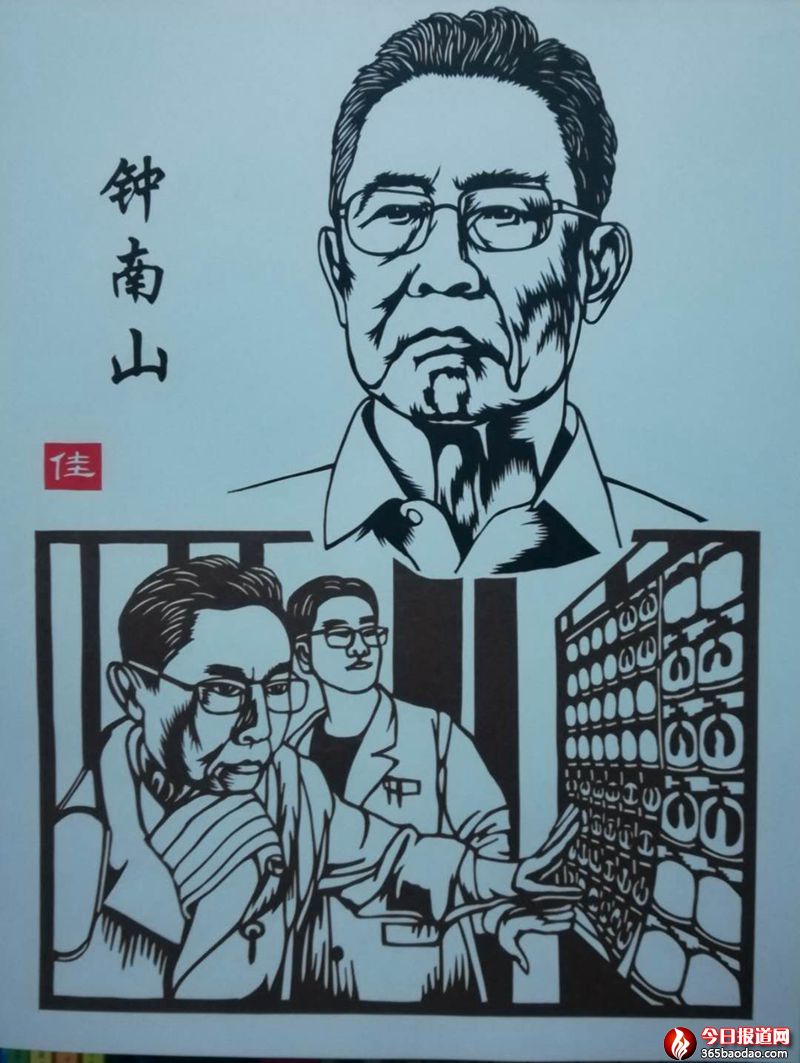

郭鳳學:一腔熱血為民情 眾志成誠克時 “以藝抗疫” 老黨員老義工刻紙達人創

“以藝抗疫” 老黨員老義工刻紙達人創 慕軍祿:負重前行的老兵

慕軍祿:負重前行的老兵

習近平深入武漢社區現場照片

習近平深入武漢社區現場照片 習近平考察火神山醫院,看望慰問患者和

習近平考察火神山醫院,看望慰問患者和 口罩后的戰“疫”面孔

口罩后的戰“疫”面孔 共同戰“疫” 從“心”開始 ——武警上

共同戰“疫” 從“心”開始 ——武警上 四川省調撥20萬毫升血液支援湖北

四川省調撥20萬毫升血液支援湖北 被原子彈炸成人間煉獄的長崎 如今是什么

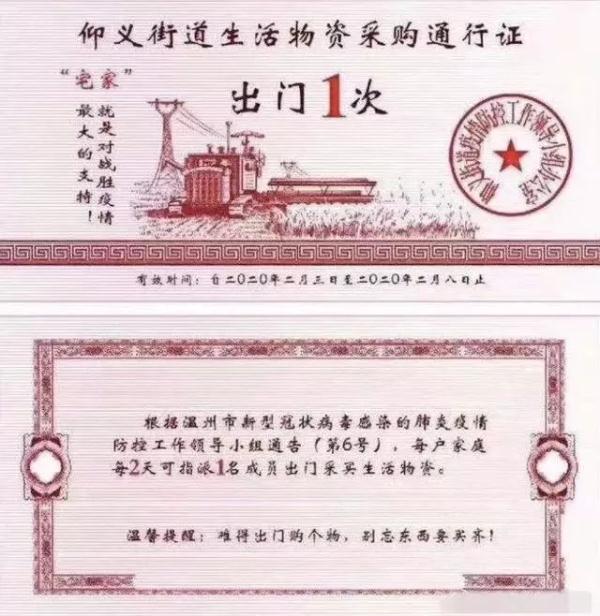

被原子彈炸成人間煉獄的長崎 如今是什么 第一屆全國小區“出入證”大賞!硬核了

第一屆全國小區“出入證”大賞!硬核了 武漢首個方艙醫院開始收治病人

武漢首個方艙醫院開始收治病人  朱镕基關心人民吃飯穿衣 在河南周口考

朱镕基關心人民吃飯穿衣 在河南周口考 不辭羸病臥殘陽 ——“528編輯”王秉

不辭羸病臥殘陽 ——“528編輯”王秉 山東郯城:外地“一家人”發放2200個“

山東郯城:外地“一家人”發放2200個“