去年5月19日,作家楊益言逝世,享年92歲。他是小說《紅巖》三位作者中最后一位離世的。

《紅巖》是一部帶有回憶性質的經典小說,它深深地影響了一整代人。

1961年出版的小說《紅巖》

三個人的寫作組合

1949年11月27日,距離重慶解放還有三天,國民黨當局對關押在渣滓洞、白公館的200多個政治犯實行了大屠殺。但大屠殺過后,仍然有幾十人僥幸生還。其中就有羅廣斌和劉德彬。

12月初,他們兩人被安排到“重慶各界追悼楊虎城將軍暨被難烈士追悼會”組織部,開始進行一系列和“大屠殺”善后有關的工作。其中一項工作是編輯一本對大屠殺進行全面介紹的公開出版物《如此中美特種技術合作所――蔣美特務重慶大屠殺之血錄》。1950年2月,劉德彬介紹他高中同學楊本泉的弟弟楊益言參加這個特刊的校對工作。這是羅廣斌、劉德彬、楊益言三人一起工作的開始。

烈士追悼會結束后,羅廣斌、劉德彬一起到青年團重慶市委工作,隨后,楊益言也被安排到青年團重慶市委。之后,重慶《大眾文藝》雜志發表了署名羅廣斌、劉德彬、楊益言的《圣潔的血花――獻給九十七個永生的共產黨員》,這是他們三人第一次共同署名發表作品。

此后他們以三個人的名義先后在中國青年出版社出版的《紅旗飄飄》叢刊上發表了短篇的《在烈火中得到永生》,出版了中篇的單行本《在烈火中永生》。《在烈火中永生》成為共青團向廣大青少年進行革命傳統教育的好教材,發行量達到350多萬冊。

左起:楊益言、陳家俊、羅廣斌、劉德彬、向洛新

但早在《在烈火中永生》出版之前的1956年10月,他們三個人就向市委申請了半年的創作假,開始了把他們的革命經歷寫出來的嘗試。這個嘗試的結果就是1957年春天完成的幾十萬字的說不清是小說還是報告文學的一摞子打印稿《錮禁的世界》。

近50萬字的《錮禁的世界》(后改稱《禁錮的世界》)是三人分工后于1956年秋天開始寫作的,這就是《紅巖》的第一稿。后經壓縮重寫,形成了30萬字的第二稿。

1957年2月19日,由《重慶團訊》第三期開始連載《江竹筠》(即江姐),編者在按語中說明:“選自羅廣斌、劉德彬、楊益言三同志即將完成的,反映中美合作所集中營革命烈士英勇斗爭史實的題為《錮禁的世界》中的幾章。”

十多個書名中選中《紅巖》

據時任中國青年出版社二編室主任的江曉天生前回憶,1958年的一天,他到中國作家協會開會時,發現四川報來的材料中,有羅廣斌、劉德彬、楊益言的一部長篇《禁錮的世界》,第二天回到出版社說到此事,蕭也牧就主動給三位作者寫了封約稿信。

由于中青社的重視和四川省作協主席沙汀的過問,保存在重慶市作協的那個禁錮的世界》有了出版的機會。不過,劉德彬卻與這次機會失之交臂。1959年1月,劉德彬被劃為“中右”。2月,重慶市委研究書稿修改工作時,就沒有同意讓劉德彬繼續參加。雖然沒有正式參加修改,但在羅廣斌他們的修改過程中,劉德彬也經常抽時間和他們一起討論、研究。《錮禁的世界》修改本出來了,作者署名仍然是羅廣斌、劉德彬、楊益言。

中青社在1959年8月收到稿本后,將它排印了60本,廣泛征求意見。中青社便于1960年6月請羅廣斌、楊益言來京修改作品。

1961年12月,小說再次修改加工完成。正式發排之際,用什么作書名,又煞費苦心。經反復斟酌,最后一致商定,取名為《紅巖》。這是因為重慶的紅巖村,曾是黨中央代表團的駐地,毛主席在重慶談判期間,也曾在此居住。給這部小說取名《紅巖》,就有了不一樣的意義。

楊益言

《紅巖》出版后,很快發行到百萬冊以上。

楊益言上京為羅廣斌喊冤

始料不及的是,“文革”開始不久,《紅巖》的主要作者羅廣斌竟成了“叛徒、特務”,于1967年2月被造反派整死了。當劉德彬和楊益言趕來北京,將羅廣斌慘死的噩耗帶到中青社時,張羽、周振甫、陳斯庸、嚴紹瑞、施竹筠等編輯同仁立即趕到蕭也牧家里,向蕭也牧通報了這個令人震驚的消息。這群老編輯當場商定,編輯出版《紅巖戰報》,發出正義的聲音,為羅廣斌雪冤。

《紅巖戰報》第一期發表了楊益言的發言、羅廣斌夫人胡蜀興的申訴和張羽的《不許污蔑〈紅巖〉》,第二期發表了由蕭也牧主持定稿的《羅廣斌歷史問題調查報告》。

《紅巖戰報》發行數十萬份,深受廣大《紅巖》讀者的歡迎。然而,曾想借《紅巖》中的江姐形象為自己樹碑立傳的江青,突然反手一掌,說“我們已經查實了,從華鎣山出來的人都是叛徒、特務,沒有一個好人。”這樣一來,《紅巖》就成了江青欽點的大毒草。蕭也牧也因此再次遭難。在身患重病時,被群專小組打死在湖北團中央五七干校。

“四人幫”垮臺之后,羅廣斌、蕭也牧及劉德彬的冤案相繼平反,《紅巖》也得以重新出版,累計印數超過700萬冊,成為建國后發行量最大的一部優秀長篇小說。

2001年,劉德彬因病去世。如今,《紅巖》最后一位作者也離開了人世。

-25℃,海拔4600米,軍馬訓練正當時

-25℃,海拔4600米,軍馬訓練正當時 歐冠:巴黎圣日耳曼隊晉級八強

歐冠:巴黎圣日耳曼隊晉級八強 山中送教

山中送教 山東沂水縣富網格員爭做最美“逆行者”

山東沂水縣富網格員爭做最美“逆行者” 山東郯城:戰“疫”也丟不掉貧困戶

山東郯城:戰“疫”也丟不掉貧困戶 郭鳳學:一腔熱血為民情 眾志成誠克時

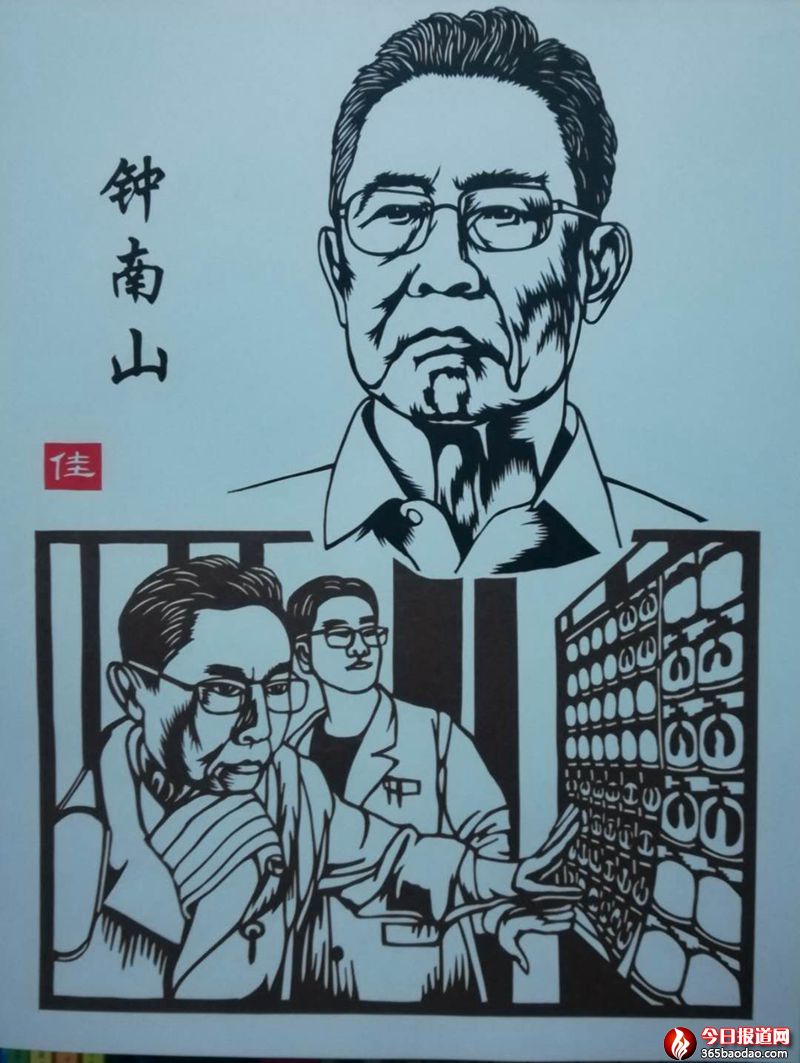

郭鳳學:一腔熱血為民情 眾志成誠克時 “以藝抗疫” 老黨員老義工刻紙達人創

“以藝抗疫” 老黨員老義工刻紙達人創 慕軍祿:負重前行的老兵

慕軍祿:負重前行的老兵

習近平深入武漢社區現場照片

習近平深入武漢社區現場照片 習近平考察火神山醫院,看望慰問患者和

習近平考察火神山醫院,看望慰問患者和 口罩后的戰“疫”面孔

口罩后的戰“疫”面孔 共同戰“疫” 從“心”開始 ——武警上

共同戰“疫” 從“心”開始 ——武警上 四川省調撥20萬毫升血液支援湖北

四川省調撥20萬毫升血液支援湖北 被原子彈炸成人間煉獄的長崎 如今是什么

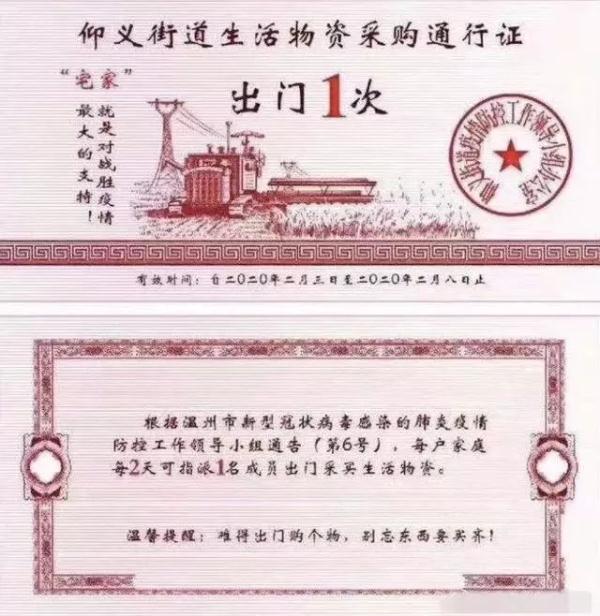

被原子彈炸成人間煉獄的長崎 如今是什么 第一屆全國小區“出入證”大賞!硬核了

第一屆全國小區“出入證”大賞!硬核了 武漢首個方艙醫院開始收治病人

武漢首個方艙醫院開始收治病人  朱镕基關心人民吃飯穿衣 在河南周口考

朱镕基關心人民吃飯穿衣 在河南周口考 不辭羸病臥殘陽 ——“528編輯”王秉

不辭羸病臥殘陽 ——“528編輯”王秉 山東郯城:外地“一家人”發放2200個“

山東郯城:外地“一家人”發放2200個“