本文是杜月笙的兒子杜維善的自述文章。摘登如下。

遙遠(yuǎn)的父親

其實(shí)小時(shí)候跟我父親在一起的時(shí)候非常少。我母親是四房太太。她跟父親結(jié)婚后,自己住在辣斐德路辣斐坊16 號(hào),父親和前三位夫人——我們稱呼“前樓太太”、“二樓太太”和“三樓太太”住在華格臬路的老公館里。

父親在我們面前一直很嚴(yán)肅,給我的感覺(jué)是很有距離,在父親的觀念中,在杜家始終以正房的長(zhǎng)子為大,所以家里對(duì)外應(yīng)酬都是大哥、大嫂出面。在這樣一個(gè)大家庭,互相之間的明爭(zhēng)暗斗是少不了的。每位太太身邊都有一些參謀給她們出謀劃策,怎么爭(zhēng)寵,怎么奪權(quán)。母親也有很多參謀,有一次父親過(guò)生日,幾個(gè)太太事先商量,決定在那天都穿一樣顏色和式樣的旗袍,這樣大家平等。母親回來(lái)就問(wèn)參謀這事情怎么辦——如果答應(yīng)她們的條件,那她終歸是四太太,要排在后面,顯不出地位;如果不答應(yīng),其他人肯定要數(shù)落她。那兩個(gè)參謀說(shuō):你先答應(yīng)下來(lái),她們說(shuō)什么樣的你就去做,母親也就依計(jì)行事,可她暗中另外預(yù)備了一套。生日宴一開(kāi)始,她與其他幾個(gè)太太穿一樣的衣服出來(lái),可是沒(méi)幾分鐘,馬上去換了一件。這樣一來(lái),眾人之中她突出了。

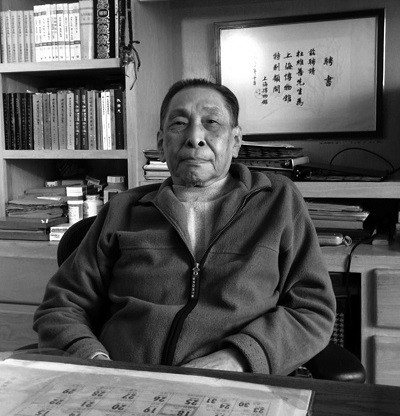

杜維善近影,背后是上海博物館特別顧問(wèn)聘請(qǐng)書(shū)

多面的父親

我父親是個(gè)弱不禁風(fēng)的人,父親長(zhǎng)年是一襲長(zhǎng)衫,即便在家里,領(lǐng)扣也系得緊緊的。

父親因?yàn)樾r(shí)候家境貧寒,沒(méi)怎么受過(guò)教育,所以對(duì)我們的教育看得特別重要,一定要讓我們?cè)诳赡芊秶鷥?nèi)受到最好教育。杜家的家教非常嚴(yán),尤其是對(duì)男孩子。有一次大哥逃考,被他狠狠打了兩個(gè)耳光。在家中,父親的嚴(yán)厲具體是通過(guò)母親執(zhí)行的。有一次,姐姐英語(yǔ)沒(méi)考好,母親打了她十鞭子。

父親對(duì)文人一直有一種向往,也對(duì)他們很敬重。他結(jié)交了很多文化名人,很多文人也都成為他的私人律師或座上客。

父親發(fā)達(dá)后,江湖上一些事情他就讓別人出面去做,而他更多做一些公益和慈善。每有災(zāi)害發(fā)生,父親一定出面組織賑濟(jì)。每逢春節(jié)過(guò)年,那時(shí)候來(lái)老公館拜年是排著隊(duì)來(lái)的,包括很多窮人、乞丐,只要到大門(mén)口來(lái)給杜先生拜年,終歸是能分紅的。

外界不論對(duì)父親有何評(píng)價(jià),有一點(diǎn)是公認(rèn)的:在民族大義上,他從來(lái)沒(méi)有動(dòng)搖過(guò)。父親反日的立場(chǎng)始終沒(méi)有改變。

杜月笙與孟小冬結(jié)婚時(shí)全家合影。左一孟小冬,中間杜月笙,右一姚玉蘭;后排左一杜美娟、左二杜美如、左三杜美霞、左四杜維善

去世前撕毀借條

1949 年5 月1 日,父親帶著我們一家離開(kāi)上海,算起來(lái),老老小小有100 多人。那些人跟隨他多年,也可以說(shuō)是從小打天下的人。

這些人在香港的生活問(wèn)題,也一直是父親的心病。父親的財(cái)產(chǎn)主要是留在上海的不動(dòng)產(chǎn),現(xiàn)金很少,所以到了香港后,家里全部的現(xiàn)金只有10 萬(wàn)美元, 是他早期存在宋子文的弟弟宋子良那里的。

父親去世前不久,有一天,他讓姐姐把保險(xiǎn)箱里的一個(gè)信封拿給他。信封里有很多單子,原來(lái)都是別人借錢(qián)寫(xiě)下的欠條。父親把那些借據(jù)都撕了。他說(shuō):我不希望我死后你們到處要債。他清楚很多借他錢(qián)的人從大陸跑到了香港,也沒(méi)有多少錢(qián)了,那些借條是還不來(lái)的,不能以杜家的身份逼人家還錢(qián),我到現(xiàn)在還有萬(wàn)墨林的借條。其中有一個(gè)人的借條上面是五百個(gè)金條的借據(jù),這還不是最高的。

父親那時(shí)候情緒很不好,也彷徨不定,身體也越來(lái)越不好。他本來(lái)就有哮喘病,后來(lái)更加嚴(yán)重,醫(yī)生越請(qǐng)?jiān)蕉啵盟幵絹?lái)越雜,身體卻不見(jiàn)起色。也許是父親當(dāng)年在上海灘的影響,國(guó)共兩黨在1949 年以后也一直通過(guò)各種渠道做他的工作。大陸解放后,章士釗幾次來(lái)到香港,都住在我們家。父親對(duì)政治上的事情看得很明白,但他兩邊都不得罪。

父親在去世前曾囑咐:將尸骨運(yùn)回上海,葬在故鄉(xiāng)浦東高橋。母親在他走后,把他的靈柩運(yùn)到了臺(tái)灣。原以為很快就能安葬于大陸,所以一直沒(méi)有下葬,但后來(lái)看到回故鄉(xiāng)越來(lái)越難,最后葬在了臺(tái)北汐止。

-25℃,海拔4600米,軍馬訓(xùn)練正當(dāng)時(shí)

-25℃,海拔4600米,軍馬訓(xùn)練正當(dāng)時(shí) 歐冠:巴黎圣日耳曼隊(duì)晉級(jí)八強(qiáng)

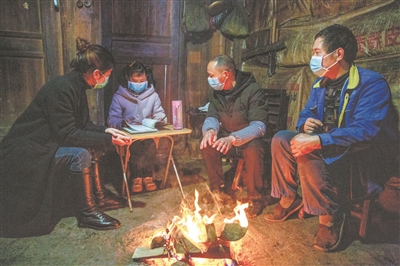

歐冠:巴黎圣日耳曼隊(duì)晉級(jí)八強(qiáng) 山中送教

山中送教 山東沂水縣富網(wǎng)格員爭(zhēng)做最美“逆行者”

山東沂水縣富網(wǎng)格員爭(zhēng)做最美“逆行者” 山東郯城:戰(zhàn)“疫”也丟不掉貧困戶

山東郯城:戰(zhàn)“疫”也丟不掉貧困戶 郭鳳學(xué):一腔熱血為民情 眾志成誠(chéng)克時(shí)

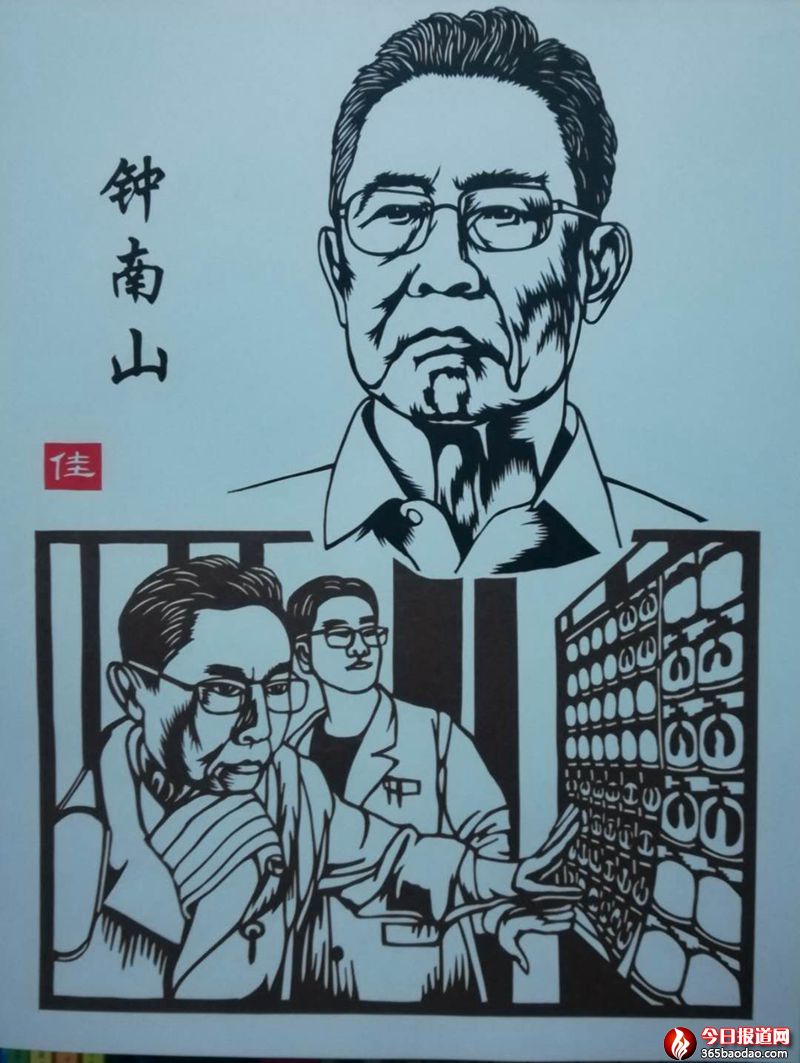

郭鳳學(xué):一腔熱血為民情 眾志成誠(chéng)克時(shí) “以藝抗疫” 老黨員老義工刻紙達(dá)人創(chuàng)

“以藝抗疫” 老黨員老義工刻紙達(dá)人創(chuàng) 慕軍祿:負(fù)重前行的老兵

慕軍祿:負(fù)重前行的老兵

習(xí)近平深入武漢社區(qū)現(xiàn)場(chǎng)照片

習(xí)近平深入武漢社區(qū)現(xiàn)場(chǎng)照片 習(xí)近平考察火神山醫(yī)院,看望慰問(wèn)患者和

習(xí)近平考察火神山醫(yī)院,看望慰問(wèn)患者和 口罩后的戰(zhàn)“疫”面孔

口罩后的戰(zhàn)“疫”面孔 共同戰(zhàn)“疫” 從“心”開(kāi)始 ——武警上

共同戰(zhàn)“疫” 從“心”開(kāi)始 ——武警上 四川省調(diào)撥20萬(wàn)毫升血液支援湖北

四川省調(diào)撥20萬(wàn)毫升血液支援湖北 被原子彈炸成人間煉獄的長(zhǎng)崎 如今是什么

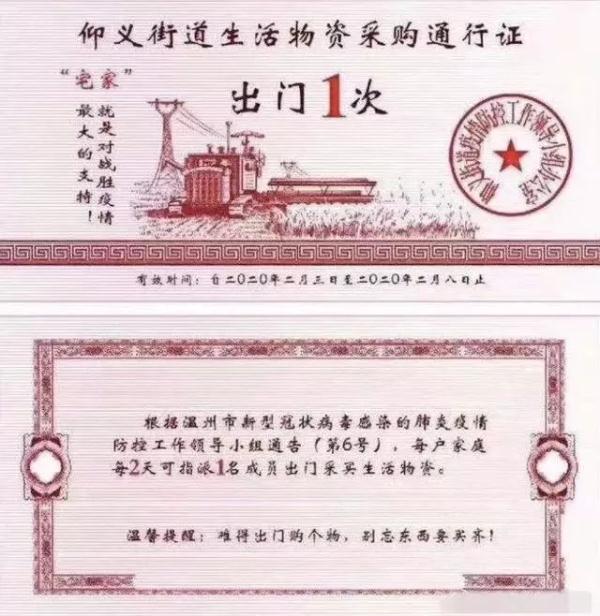

被原子彈炸成人間煉獄的長(zhǎng)崎 如今是什么 第一屆全國(guó)小區(qū)“出入證”大賞!硬核了

第一屆全國(guó)小區(qū)“出入證”大賞!硬核了 武漢首個(gè)方艙醫(yī)院開(kāi)始收治病人

武漢首個(gè)方艙醫(yī)院開(kāi)始收治病人  朱镕基關(guān)心人民吃飯穿衣 在河南周口考

朱镕基關(guān)心人民吃飯穿衣 在河南周口考 不辭羸病臥殘陽(yáng) ——“528編輯”王秉

不辭羸病臥殘陽(yáng) ——“528編輯”王秉 山東郯城:外地“一家人”發(fā)放2200個(gè)“

山東郯城:外地“一家人”發(fā)放2200個(gè)“