在21世紀的今天,人類文明已經走過6000多年歷史并迎來第六次科技革命,如果要問還有哪些世界性難題久攻未破,甚至仍在限制人類的想象力?地震預測肯定算一個。

2月2日,我國第一顆觀測地震電磁信息的衛星“張衡一號”成功發射。公元132年,張衡發明了人類歷史上最早的地動儀,開創世界地震勘測研究的先河。1800多年過去了,如今以他的名字命名的衛星飛上了天,研究的還是同樣的問題:地震預測。

這顆衛星仍然不能直接預測預報地震。用國防科工局系統工程司副司長趙堅的話說,“‘張衡一號’主要是用于地震前兆信息研究,為未來建立地震監測體系進行前期技術儲備。”

盡管如此,在中國的地震預測研究之路上,這顆衛星還是邁出了一大步——有望讓我國第一次具備全疆域和全球三維地球物理場動態監測能力。換句話說,中國境內6級以上、全球主要地區7級以上的地震電磁信息,這顆衛星都有可能“看到”。

人類究竟能否預測地震?

仰望星空,人類拿起“天文”的尺子來看待自己,不免會產生敬畏之感,同樣地,面對大地,人類同樣會感到“浩渺滄海之一粟”,這不單是因為體積上的巨大差異,更有來自這個龐然大物“發脾氣”時的巨大威脅——大地一顫抖,帶來的就可能是生與死。

以去年為例,來自中國地震局的數據顯示,2017年我國發生5級以上地震19次,其中大陸地區13次,臺灣地區6次,最大地震為8月8日四川九寨溝7.0級地震。這些地震共造成大陸地區37人死亡,1人失蹤,617人受傷,直接經濟損失145.58億元。放眼全球,2017年發生7級以上地震8次,最大地震為9月8日墨西哥近海沿岸8.2級地震。

相應地,地震認知上的一個個空白,加劇了這種威脅:大地究竟為何顫抖,地震究竟能否預測,以及該如何預報,仍是全球科學家面臨的巨大挑戰。

“張衡一號”衛星工程首席科學家兼副總師、中國地震局地殼應力研究所總工程師申旭輝說,擺在科學家面前的地震預報難題有“三座大山”。首先是地震事例太少。他說,中國平均每3年有兩個7級地震,全球每年則有18個——盡管誰也不愿看到地震發生,但這無法避免,僅從科研角度來說,這樣幾次的數據連有效的統計分析都不夠,不足以幫助科學家形成完整的地震預測科學體系和方法體系。

換言之,地震監測的研究結果難以檢驗。申旭輝說,強烈地震對于同一地區可能是幾十年、幾百年或者更長的時間才能遇到一次,對于不同地區,甚至不同時期的孕震過程,機理差異很大,所以,“重復實踐”進行檢驗的機會很難碰到。

其次,地震科學研究的方法和手段受到很多制約。申旭輝說,地震發生在地下二三十公里處,而當今世界上最深的鉆孔只有12公里,科學家們很難去地下“看”究竟發生了什么,“既看不見,也摸不著”。

相應地,現有的地震“觀測”均是間接的,人們只能依靠地面的觀測資料,對地球內部的狀況進行反演和推測,但申旭輝告訴記者,地面的探測站點畢竟分散,又很難把全球的地球物理場搞清楚。

第三是理論的更新相對較慢。地震是地球上規模宏大的地下巖體破裂現象,其孕育過程跨越了幾年、幾十年,甚至更長的時間,因而,不但很難用經典物理學從本質上加以描述,也難以在實驗室或者野外進行模擬。

申旭輝說,地震研究的基本理論本身起源于早期的牛頓物理學,而如今物理學發展很快,基礎理論學科相互交叉滲透,地震研究迫切需要吸收其他相關學科的理論。

其實,地震究竟能不能預測,科學界長期以來就有爭議。

20多年前,這個問題還曾在我國掀起過一次大討論。我國地球物理學家、中科院院士陳運泰當時的態度相對樂觀——“地震不可預報這樣的論斷要慎言”,在他看來,自然科學問題必有解決的辦法,需要尋找探索新的思路。

申旭輝認為,如今“張衡一號”的發射就是一次新的探索和嘗試。正如陳運泰院士所說,“地震預測預報,是世界性難題,但并不是說在這個難題解決之前,地震工作者就什么都不能做。”

為何要上天“看”地震?

在地球的周圍,有著一層薄薄的“殼”,是一個“電子”和“離子”的世界,當受到地殼運動、地面人類活動等的影響時,其中的“電磁波”就會像水中的“漣漪”一樣,在等離子體環境里傳播。

申旭輝告訴記者,過去幾十年科學家發現,他們所監測到的“空間電磁擾動”也就是“電磁波漣漪”,與地震的發生具有明顯的相關性:統計意義上,地球上6級、7級以上地震在發生前即孕育過程中,相應區域的“空間電磁擾動”都有可能發生異常。

上世紀60年代,蘇聯科學家分析一顆衛星電磁信號時,發現衛星記錄到地震低頻電磁輻射前兆現象,稱之為“地震電離層效應”。我國在1976年唐山地震時,也通過地面雷達系統發現了相應的電離層擾動現象。

申旭輝說,這給人類探索地震發生的機理帶來了一絲“難得的光明”。

“張衡一號”正是依據這一原理來運行的。申旭輝說,地震簡單來說就是“地殼運動”,這種運動會切割磁力線,也會造成磁力線的扭曲。另一方面,地球巖石的摩擦破裂,會產生電磁波,這些電磁波往大氣層傳播,將致使大氣層的電磁信息發生變化。

事實上,國外利用衛星進行地震前“空間電磁異常”現象的研究已經有多年的歷史。趙堅說,此前俄羅斯、法國、美國、烏克蘭等國家已經發射過同類衛星,不過均已退役,其中法國的DEMETER衛星連續在軌運行6年半,取得了不小的成功。

法國DEMETER衛星計劃首席科學家米歇爾·帕羅特教授說,基于這顆衛星的統計研究,可以反映電離層擾動的常規形態,并有助于科學家確定震前的電離層擾動特征。值得一提的是,中法科學家也聯合利用這顆衛星的數據發表了大量科研論文,其中大部分是針對震前研究。

而跳出地球來“看”地震,還能突破許多地震研究的限制。比如,填補地面觀測臺網在青藏高原和海域地區觀測的不足。

申旭輝說,在地面上,像青藏高原的極寒地區,現有的地震臺網并不能完全覆蓋,面積廣闊的海洋也觀測不到。相應地,衛星上天之后,就可以不受這些自然環境的約束,對全疆域實時觀測。

一兩顆衛星就能研究地震?

按照趙堅的說法,“張衡一號”真正投入運行后,能夠重點監測中國全境,檢驗衛星電磁監測新技術設備的效能和空間適應性。

具體來說,“張衡一號”可以開展全球7級以上、我國6級以上地震電磁信息分析研究,總體技術指標達到國際先進水平,部分技術指標達到國際領先水平。

不過,申旭輝告訴記者,對于地震研究而言,指望一兩顆衛星遠遠不夠。這一點國外的“先驅者”已經給出了理由。

米歇爾·帕羅特談及法國的DEMETER衛星時說,盡管這顆衛星運行了6年,但作為一顆低軌衛星,衛星經過未來震中上空1500公里范圍內的時間,每天只有3分鐘,所以科研人員不可能期望能觀測到“持續的”電離層擾動。

如此一來,一些電離層擾動很可能“看”不到,這就是單一衛星與地基觀測對比中顯示出來的主要缺陷。米歇爾·帕羅特說,這也是中國的“張衡”衛星計劃要設計多顆衛星的重要之處。

趙堅說,后續,國防科工局將會同中國地震局,開展電磁監測試驗衛星即“張衡”系列衛星的在軌測試及相關應用,提升民用衛星對地震監測與應急服務能力,進一步提升天基信息防震減災服務能力。

他還透露,“張衡一號”及其后續衛星計劃已經納入國家民用空間基礎設施中長期發展規劃,目前“張衡二號”已經通過可研評估,預計2020年發射。

事實上,能夠真正對全球實施觀測,統計研究全球地震的前兆變化特征,對地震研究者來說是件“極其興奮”的事。申旭輝告訴記者,也許在他有生之年,也未必能見證“地震預測”真正實現的那一天,但這并不意味著現在的努力就付諸東流。

申旭輝說,一代人有一代的使命,如今有了衛星以及相應的星座計劃,可以積累更多有效的、原始的數據,不斷探索地震預測新方法——這是他這一代科學家要做的。

-25℃,海拔4600米,軍馬訓練正當時

-25℃,海拔4600米,軍馬訓練正當時 歐冠:巴黎圣日耳曼隊晉級八強

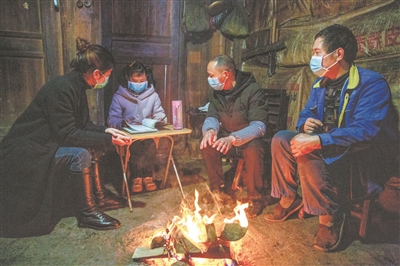

歐冠:巴黎圣日耳曼隊晉級八強 山中送教

山中送教 山東沂水縣富網格員爭做最美“逆行者”

山東沂水縣富網格員爭做最美“逆行者” 山東郯城:戰“疫”也丟不掉貧困戶

山東郯城:戰“疫”也丟不掉貧困戶 郭鳳學:一腔熱血為民情 眾志成誠克時

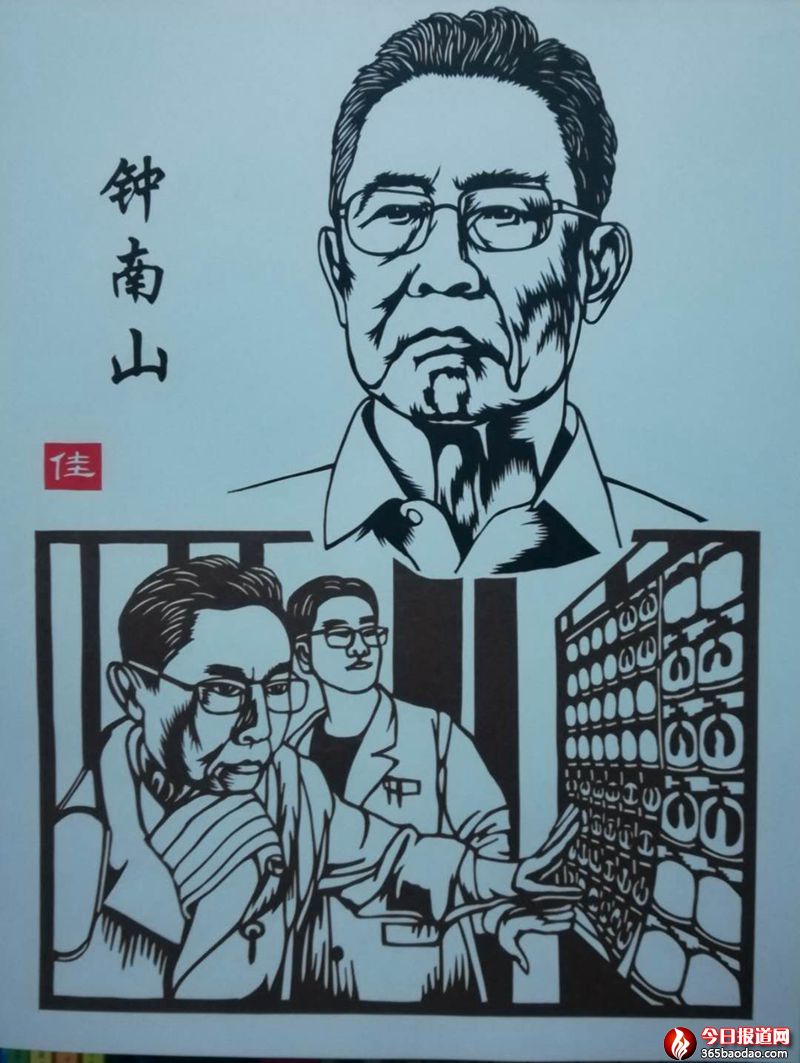

郭鳳學:一腔熱血為民情 眾志成誠克時 “以藝抗疫” 老黨員老義工刻紙達人創

“以藝抗疫” 老黨員老義工刻紙達人創 慕軍祿:負重前行的老兵

慕軍祿:負重前行的老兵

習近平深入武漢社區現場照片

習近平深入武漢社區現場照片 習近平考察火神山醫院,看望慰問患者和

習近平考察火神山醫院,看望慰問患者和 口罩后的戰“疫”面孔

口罩后的戰“疫”面孔 共同戰“疫” 從“心”開始 ——武警上

共同戰“疫” 從“心”開始 ——武警上 四川省調撥20萬毫升血液支援湖北

四川省調撥20萬毫升血液支援湖北 被原子彈炸成人間煉獄的長崎 如今是什么

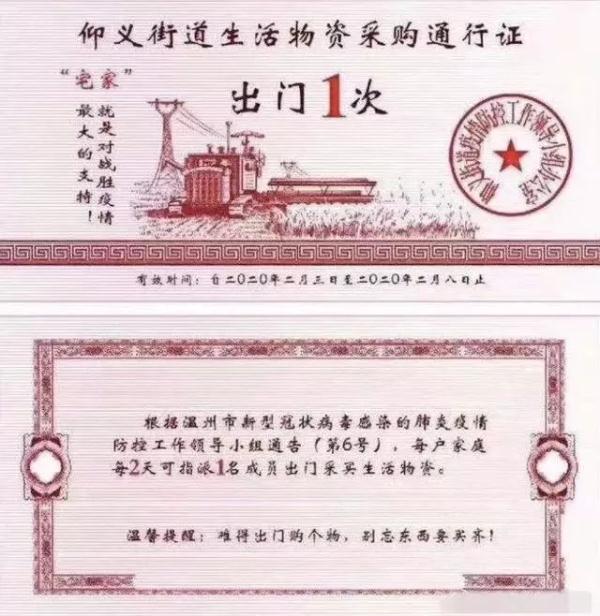

被原子彈炸成人間煉獄的長崎 如今是什么 第一屆全國小區“出入證”大賞!硬核了

第一屆全國小區“出入證”大賞!硬核了 武漢首個方艙醫院開始收治病人

武漢首個方艙醫院開始收治病人  朱镕基關心人民吃飯穿衣 在河南周口考

朱镕基關心人民吃飯穿衣 在河南周口考 不辭羸病臥殘陽 ——“528編輯”王秉

不辭羸病臥殘陽 ——“528編輯”王秉 山東郯城:外地“一家人”發放2200個“

山東郯城:外地“一家人”發放2200個“