|

|

劉亞輝(右)在指導學生做研究 |

作為一名青年科技工作者,早在自動駕駛還沒有成為熱點的時候,劉亞輝就瞄準了汽車的轉向輔助以及轉向人機協同研究,破解汽車轉向過程中駕駛員運動機能學特征描述及其量化這一國際性難題,也由此獲得了北京市科協剛剛評選出的第二十屆茅以升北京青年科技獎。

“多花點工夫,沒問題。”這是當年他邊讀博士邊做科研時,老師對他的教誨。現在已經成了大學老師的劉亞輝也時常鼓勵自己的學生,“遇到困難不要灰心,總能‘磨’出成果。”正是靠著這份信念和付出,他拿下了清華大學首屆年度教學優秀獎。

曾獲國家科技進步二等獎

劉亞輝介紹,汽車的轉向操縱已經從傳統的機械轉向、固定助力特性的輔助轉向,朝駕駛員操縱與輔助轉向系統控制相耦合的“人-車協同交互”發展,尤其是自動駕駛汽車研究熱潮的興起,對研究人機協同轉向提出了新的挑戰,汽車與駕駛員轉向操縱的交互性能成為關系汽車行駛安全與駕駛舒適性的關鍵。建立汽車轉向路感定量解析、人-車協同轉向操縱舒適性評價體系,是實現汽車人機協同轉向的關鍵科學問題。

針對國內外均缺少路感規律性量化描述的問題,劉亞輝提出了車輛固有路感概念,并建立了車輛固有路感量化模型。劉亞輝解釋,轉向路感是指輪胎與地面之間的相互作用及其致使的車輛運動狀態變化信息,經過轉向系統對駕駛員形成的運動及力的反饋,是駕駛員對車輛進行操控的重要信息之一。轉向路感的解析量化是汽車轉向輔助與人機協同的關鍵科學技術難題。針對該問題,劉亞輝從車輛轉向動力學分析出發,建立了車輛固有路感的量化模型,將轉向路感由轉向力單一參數表征,擴展到車輛動力學參數定量描述,解決了輔助轉向系統設計中汽車轉向路感匹配的難題。

這項研究成果目前已應用到行業重大需求中:基于車輛固有路感的匹配設計技術,研制的自主電動助力轉向系統自2009年開始應用于長安汽車、東風汽車、通用五菱汽車、華晨汽車等汽車主機廠,產品技術達到了國際先進水平,截至2017年底,累計應用318萬套,直接經濟效益超過26億元。

而以這項學術成果為核心技術之一,劉亞輝以第二完成人獲得“2014國家科技進步二等獎”、“2011北京市科學技術一等獎”。

“多花點工夫,沒問題”

劉亞輝說,圍繞轉向輔助和人機協同的研究從自己攻讀博士期間,借調到清華大學實驗室時起就開始著手了。在圍繞汽車轉向技術展開研究的過程中,也伴隨著許多苦惱。“雖然現在自動駕駛汽車是十分前沿、熱點的話題,但在當時還是一件看上去有些遙遠的事情。”

那時劉亞輝還是北京航空航天大學的學生,2004年前后,他完成了學校的課業,來到清華大學參與課題。“有時候會感覺自己基礎沒那么好,清華的同學花一點時間就能夠完成的,我可能會比較吃力。”由于進展比較慢,劉亞輝感到有些沮喪。老師時常鼓勵他,“多花點工夫,沒問題。”

那時,劉亞輝每天清晨騎著自行車從北航的宿舍,來到清華東北角汽車研究所的小院;晚上結束一天的工作后,再騎車回到宿舍休息。沿著北四環到五道口之間的鐵路線,這條騎行的道路,來來回回不知走了多少次。“別人晚上八九點就下班了,我都會熬到夜里12點,院門關閉前才走。”很多次,由于加班搞研究,錯過了研究所院門的關閉時間,他只能將自行車舉過墻頭扔出小院,再自己翻墻出去,騎車回宿舍。

“我不聰明,但我不怕比別人多付出時間和精力。”現在已經成了大學老師的劉亞輝也時常鼓勵自己的學生,“遇到困難不要灰心,總能‘磨’出成果。”

找到人機協同的“黑匣子”

2009年起,劉亞輝開始在清華大學做博士后研究,此后的3年內,以前一直致力于汽車轉向輔助系統研究的他,發現了一個問題:由于駕駛員與車輛轉向協同操縱過程中,上肢不僅接收車輛轉向阻力矩反饋,轉向系統施加的主動操縱力矩也會改變駕駛員轉向操縱特性,影響駕駛員對轉向路感的接收與判斷。因而提取轉向操縱中駕駛員運動機能學特征,并評估駕駛員轉向操縱運動機能學特性與轉向操縱舒適性的內在關聯,是汽車轉向輔助與轉向人機協同的又一個關鍵問題,而具有普適性的駕駛員運動機能學特征描述及其量化,是亟待解決的國際性難題。

“系統開發好之后,需要駕駛員的評價。但評價結果十分主觀,甚至可以說千變萬化,缺少一定之規。”他一直記得當時一位老教授曾對他說過的話,“研究汽車本身可能很簡單,但一旦研究涉及駕駛員的特征因素,系統就變得極其復雜。”如何解決這個難題,為看似主觀的評價找到量化的指標,讓劉亞輝煞費苦心。

人對汽車轉向的操縱是通過上肢幾組肌肉群共同作用來完成的,而它們在完成操縱時輸出有效生物功的效率,是否能成為一個客觀的指標呢?探索之中,劉亞輝將目光投向了能夠反映肌肉活動情況的肌電信號。“通過捕捉并提取有效的肌電信號,我們能夠找到轉向操縱物理輸入和駕駛員上肢做功之間的某種聯系,找出人機協同運動之間的駕駛員轉向操縱機能學特性這一‘黑匣子’。”基于此,他提出了駕駛員轉向操縱效率的生理特性表達方法,建立了駕駛員轉向操縱效率量化模型,提出了基于駕駛員運動機能學的協同轉向操縱舒適性客觀評價方法,解決了汽車轉向人機協同設計中駕駛員生理特性描述的難題。這項研究引起了世界上最大的電動助力轉向系統公司——日本JTEKT株式會社的注意。2010年,JTEKT研究中心向劉亞輝拋出了橄欖枝,他作為訪問學者來到日本,在研究中心繼續開展該項研究。

當老師比做科研更有挑戰

2011年底,劉亞輝留校在清華大學汽車工程系成為了一名教師。從學生到老師的轉變,成了他人生的重大轉折。“當學生的時候,一直把高校老師的工作幻想得很清閑,覺得一年放寒暑兩個長假,還有周末雙休,應該比較輕松。工作以后才發現,當老師比當學生要忙多了。當學生圍繞課題展開科研,一個難點一個難點地攻關,目標十分明確。而當老師則必須時刻站在領域的前沿做‘引路人’,不能被‘浪’打下去。開拓事業千頭萬緒,那種操心是無時無刻不在的。”

此外,2014年底,清華大學發布關于全面深化教育教學改革的意見,要求教師將堅持人才培養作為第一責任,“深化人事制度改革,確保教師把主要精力投入到教學和人才培養,發揮教學環節和師生互動在促進學生全面成長中的主渠道作用。”作為年輕教師的劉亞輝選擇講授《汽車構造》這一專業課。

從來沒有教課經驗的他,開始了“痛苦”地摸索。“我的第一次試講,由于非常緊張,沒有通過。直到第二次試講才通過,2016年開始教課。”劉亞輝一度感覺十分焦慮,“清華的學生都是驕子,怎么才能把課講得讓他們愛聽,又對他們有用呢?”為了向前輩學習,劉亞輝要求將自己的課放在每周的最后,在他前面上課的老師的每節課,他都去聽,仔細借鑒、學習。為了把握好授課節奏,劉亞輝將他所有課上需要用到的PPT都打印出來,每一頁上都寫滿筆記,“每一頁講幾分鐘,各個節點都在哪里,全部標記在紙質PPT上,一點一點掂量摸索。”

就這樣,劉亞輝的課逐漸獲得了老師、同學們的認可,“2017年,我拿到了清華大學首屆年度教學優秀獎,這對于我來說,無疑是很大的鼓舞。”

-25℃,海拔4600米,軍馬訓練正當時

-25℃,海拔4600米,軍馬訓練正當時 歐冠:巴黎圣日耳曼隊晉級八強

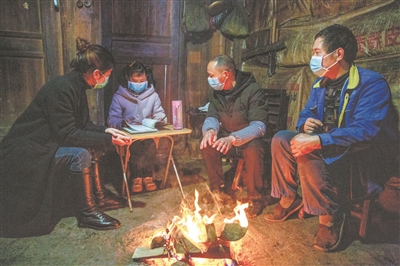

歐冠:巴黎圣日耳曼隊晉級八強 山中送教

山中送教 山東沂水縣富網格員爭做最美“逆行者”

山東沂水縣富網格員爭做最美“逆行者” 山東郯城:戰“疫”也丟不掉貧困戶

山東郯城:戰“疫”也丟不掉貧困戶 郭鳳學:一腔熱血為民情 眾志成誠克時

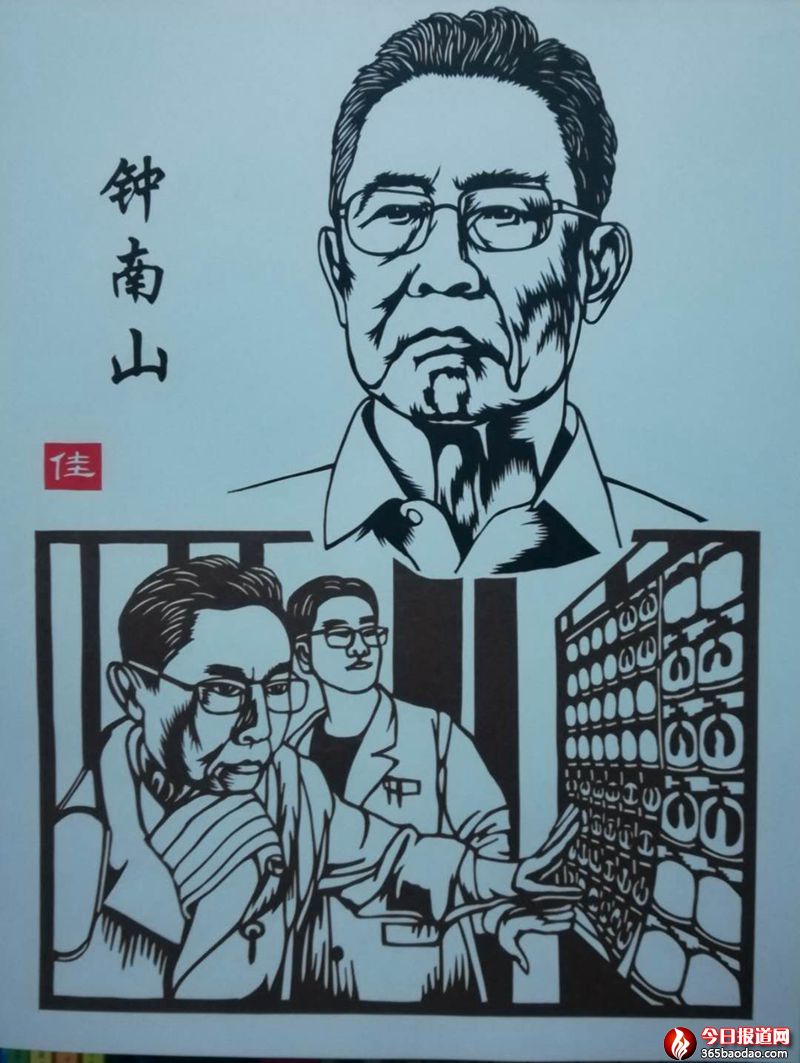

郭鳳學:一腔熱血為民情 眾志成誠克時 “以藝抗疫” 老黨員老義工刻紙達人創

“以藝抗疫” 老黨員老義工刻紙達人創 慕軍祿:負重前行的老兵

慕軍祿:負重前行的老兵

習近平深入武漢社區現場照片

習近平深入武漢社區現場照片 習近平考察火神山醫院,看望慰問患者和

習近平考察火神山醫院,看望慰問患者和 口罩后的戰“疫”面孔

口罩后的戰“疫”面孔 共同戰“疫” 從“心”開始 ——武警上

共同戰“疫” 從“心”開始 ——武警上 四川省調撥20萬毫升血液支援湖北

四川省調撥20萬毫升血液支援湖北 被原子彈炸成人間煉獄的長崎 如今是什么

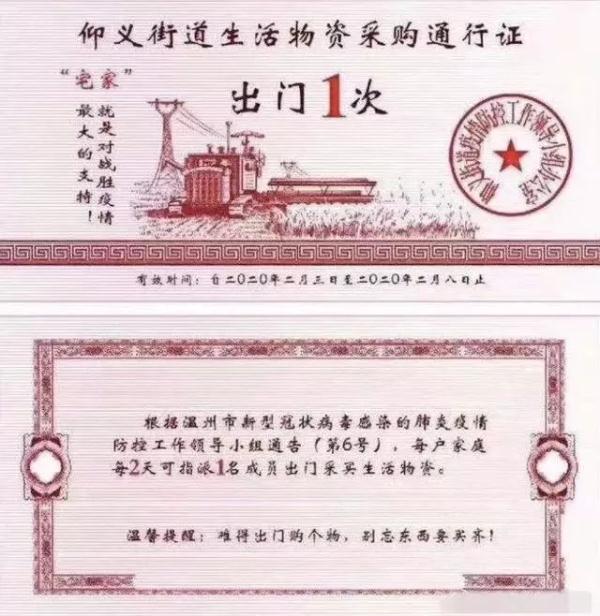

被原子彈炸成人間煉獄的長崎 如今是什么 第一屆全國小區“出入證”大賞!硬核了

第一屆全國小區“出入證”大賞!硬核了 武漢首個方艙醫院開始收治病人

武漢首個方艙醫院開始收治病人  朱镕基關心人民吃飯穿衣 在河南周口考

朱镕基關心人民吃飯穿衣 在河南周口考 不辭羸病臥殘陽 ——“528編輯”王秉

不辭羸病臥殘陽 ——“528編輯”王秉 山東郯城:外地“一家人”發放2200個“

山東郯城:外地“一家人”發放2200個“