這兩天,一段幾年前的視頻火了。短短幾分鐘,記錄下了一位老人生前最后一段時光。這段視頻出現在很多人的朋友圈里,包括島叔的。

他叫林俊德,他是院士,也是將軍,一輩子隱姓埋名,堅守在羅布泊。他參加過我國所有的核試驗。

今天給大家推薦的文章是在2012年林俊德院士逝世后不久寫就的,作者是島叔的好朋友,人民日報記者余建斌。在自己的朋友圈里,作者寫道:“寫稿子的時候,寫一會兒,就出去辦公室到外面抹把眼淚,眼淚流多了就假裝洗把臉。一個人能帶給人們的精神震撼,是如此巨大。”

假期就要結束了,今晚,來看看這位老人的傳奇故事。

(一)

他叫林俊德,沒有多少人知道他。

他是院士,也是將軍,一輩子隱姓埋名,堅守在羅布泊。他參加過我國所有的核試驗。

他個子不算高,微胖,笑的時候嘴唇略顯厚,臉更是會圓起來。

這是他平常時候的模樣。4個月前,他因為癌癥晚期病情嚴重住進了西安唐都醫院,瘦得厲害,臉頰凹陷,額頭顯得特別突,幾乎讓人認不出來。他戴著氧氣面罩,身上插著輸液管、導流管、減壓管,有時還有從鼻腔直通到胃里的三米長導管……最多的時候他身上插著十多根管子。這個樣子,他仍坐在臨時搬進病房的辦公桌前,對著筆記本電腦,一下一下挪動著鼠標,每挪一下,都能讓旁邊的人心顫一下。

電腦里有關系國家核心利益的技術文件,藏在幾萬個文件中,只有他自己才能整理,還有自己的科研思考,學生的培養方案,他都要系統整理,怕耽誤學生的論文答辯和畢業。他知道自己的病情,時間太有限,要盡快。

他一開始就問醫生,做手術和化療以后能不能工作,醫生回答不能,于是他放棄了治療。住重癥監護室不能工作,他難得用將軍的威嚴下命令一定要搬去普通病房。在病房工作間歇,他休息也要坐著,怕躺下就起不來了。

他希望活得有質量,說不要勉強他,現在需要的是時間而不是手術。與其治療后臥床不起,不如最后還能爭點時間。他是閩南人,現在這個勁頭,就像1960年大學畢業后西出陽關一頭扎進戈壁大漠幾十年,一樣倔強。

同事、學生、朋友、親人趕到醫院看望他,他說,“我沒有時間了,看望我一分鐘就夠了,其他事問我老伴吧。”他讓老伴在醫院附近找了一間房子,專門用做接待,即使從閩南山區遠道而來的親人也是如此,沒有商量余地。他繼續吸著氧氣按著鼠標。插著管子工作沒有效率,他兩次讓醫生拔掉引流管和胃管。

他是癌癥晚期,肚子里都是脹氣和腹水,身上抽出過2800多毫升積水,心率、呼吸快得接近正常人的兩倍,嚴重缺氧,平常的喘氣比剛跑完百米賽還劇烈。他從沒因疼痛在人前發出一聲呻吟,只有當醫生湊近問怎么樣時,他才說有點兒不舒服。

那一天早上,他的病情急劇惡化。上午,他要求、請求甚至哀求,想盡各種辦法下床工作,兩個小時里,他求了9次。不忍心他最后一個愿望都不被滿足,他終于被放下地。半小時過去,他的手顫得握不住鼠標,也漸漸看不清,幾次問女兒眼鏡在哪,女兒說,眼鏡戴著呢。這時候,很多人已經忍不住跑出去痛哭起來,怕他聽到,還要使勁捂著嘴巴嗚嗚地哭。

他又接著工作了1小時。最后的5個小時里,他陷入了昏迷,但不時又能聽到他在嘴里念“ABCD”、“1234”,這些都是他在電腦里給文件夾排的次序。

老伴緊緊攥著他的手,貼著他的耳邊,翻來覆去地說:“老林啊老林,這是我第一次把你的手握這么長時間。40多年了,你現在終于屬于我了……”

5月31日20時15分,他的心臟跳動不起來了,也不會再哀求著起床。他沒做完他的工作,這幾天他在電腦上列了個提綱敲敲打打,5條提綱的內容沒有完全填滿,家人留言這一條完全是空白。

醫院科室主任張利華,54歲,撲通跪了下來,對著床頭說,“林院士您安心地走,剩下的工作我們后人會接著完成。”張利華看了30多年的病人,像這樣面對自己生死的,是第一次見到。

得知他的離去,“兩彈一星”功勛科學家、中科院院士、94歲的程開甲寫來一句話:“一片赤誠忠心,核試貢獻卓越”。

他早早跟老伴安排了三個遺愿:一切從簡,不收禮金;不向組織提任何要求;把他埋在馬蘭。最后一個,他也在病床上啞著聲音和基地的司令員說過,算是他的一個要求。司令員聽完轉身,淚打濕了滿臉。

羅布泊邊緣的馬蘭,是他最惦念的地方,在那里,他和所有人一樣,干著驚天動地的事,也做著隱姓埋名的人。人人都是戈壁里的一朵馬蘭花。

這個季節,馬蘭小院里的草長高了,杏也熟了,正等著他回去。他說過,院子里的草不要拔,讓它們自由生長,戈壁灘長草不容易。

(二)

他這輩子有三個沒想到:上大學,做將軍,當院士。他最初也沒想到,個人和國家命運綁得這樣緊。

1964年10月16日15時,羅布泊一聲巨響,蘑菇云騰空而起。現場總指揮張愛萍將軍向周恩來總理報告,我國第一顆原子彈爆炸成功。

周總理在電話里謹慎地問:“怎么證明是核爆成功?”現場指揮帳篷里頓時一片肅靜。正好,程開甲帶著26歲的他匆匆趕到,說:“沖擊波的數據已拿到,從記錄的波形和計算的數據證明,這次爆炸是核爆炸。”張愛萍看了看眼前不太面熟的年輕人,激動地拍了拍他滿是塵土的肩膀說,你們立了大功。

他當時帶頭負責研制的鐘表式壓力自記儀,樣子像一個罐頭盒,用來測量核爆炸沖擊波。這是他拿自行車輪胎和鬧鐘等,用土辦法搞成的自主高科技,獲得了當時證明核爆炸的重要數據之一,還拿到了國家發明獎。那時候,他從浙江大學畢業也才4年。

他的家鄉在福建永春大山深處一個偏僻鄉村,少年時家中一貧如洗,曾經輟學,靠著政府資助上完了中學、大學,在大學里曾打著赤腳上課。從浙大機械系畢業,他分配到單位,實際上他是專門被挑來的,到了單位給他交底,“國家正在西北建設一個核試驗場,把你挑過來,就是去那里工作。”

雖然對核試驗知道不多,但他一聽能跟國家命運靠得這么緊,就非常激動了。他一輩子被人看作學習狂和工作狂。即使年紀上了七十,在他的日程表里,搞研究、做實驗、帶學生幾乎占去所有時間。他一年只休息三天:大年初一、初二、初三。

他說,成功的關鍵,一個是機遇,一個就是發狂。他以自己為例:“成功不成功,的確有個機遇。一旦抓住機遇,就要發狂的工作,所以效率特別高,不可能的事就可能了。”

所以生命倒數第二天,他回首往事,看得出挺欣慰,斷斷續續說了兩句話,“我這輩子只做了一件事,就是核試驗,我很滿意。”并且,“咱們花錢不多,做事不少。咱講創造性,講實效,為國家負責。”

第一顆原子彈爆炸之后,1966年底的首次氫彈原理性試驗是在高空,沖擊波測量也在高空。儀器要在零下60攝氏度低溫下工作,當時的實驗條件還不具備。為了創造低溫環境,他和同事們背著儀器,爬上海拔近3000米的山頂呆了一宿。

冬天漠風凜冽,山頂更是冰封雪凍。夜晚刺骨的寒風像針一樣往身體里扎,又在每個人的鼻尖、胡子、眉毛上結上一層白霜。手凍僵了,腳麻木了,身子不停哆嗦……可一看溫度表,才零下20多攝氏度。

他們還抱怨,“這鬼天氣,就不能再冷一點嗎?”

后來,他們采用高空氣球放飛試驗解決了問題,趕在試驗前研制出高空壓力自記儀,為飛機投放氫彈安全論證提供了科學依據。

核試驗從大氣層轉入地下后,他又開始帶著人解決地下核爆炸力學測量這個世界性難題。艱苦攻關20多年,先后建立10余種測量系統,為國家的地下核試驗安全論證和工程設計提供了寶貴數據。

他善于啃硬骨頭,也常教自己的學生要敢于啃硬骨頭。他的23個學生,個個都成為各自領域的專家。他走的那晚,學生們親吻著他的手,長跪不起,希望昏迷中的他哪怕能抬抬手指,像父親一樣撫摸一下他們的頭。

他軍齡52年,他這一代人,一輩子自主的人生選擇不多,做核試驗也不是個人的選擇。但在戈壁大漠像胡楊樹一樣,扎根半世紀,是他自己的抉擇。

(三)

他是搞核試驗的,說自己一不怕苦,二不怕死。現在,這兩個都成了不折不扣的事實。

他研究爆炸力學,一輩子都和炸藥打交道。為了拿到第一手資料,每次總是盡可能地離炸藥近一點。

一次在野外,等了好久炸藥都沒響,他用對講機沖其他人大聲喊:“你們都不要動,我來弄。”說著就走上前,快到炸藥放置點時,他再次回頭對跟在后面的人說,趴下,不要抬頭,自己上去排除了險情。

他經常要在核爆后第一時間去搶收數據。有一次,車壞在路上,他看到司機帶著防護罩修車進度很慢,就先把自己的防護罩摘下來,證明沒有危險才讓司機也取下,提高修車效率。

他的學生說,為了拿到第一手資料,老師常年奔波在實驗一線。凡是重要實驗,他都親臨現場,拍攝實驗現象,記錄實驗數據。這是他的專業需要,也是習慣。

去年,74歲的他由于拍攝實驗現場太專注,被絆倒在地,膝蓋和臉部都被蹭傷,讓他包扎一下,他笑著說沒事沒事,拍了拍灰塵繼續工作。

每做一次實驗,他都建一個檔案,就像病人的病歷一樣,幾十年從沒間斷。誰需要資料、數據,都能在他那兒很方便地找到。

簡便實用、講求實效,也是他一貫倡導的。他常對學生說,科學就是用簡單的辦法達到理想的目的。

為解決實驗用的鉛皮,他發明了用鋼棒手工搟制的辦法,像搟餃子皮一樣,把1毫米厚的鉛皮搟成了0.2毫米。為了找到力學實驗的理想材料,他出差途中買了一塊特殊木材做成的菜板,鋸開分析密度和硬度。就連戈壁上的沙子,也被他用來作為實驗的一種特殊材料,解決了技術難題,也節約了大量經費。

病中留下的工作筆記上,他一筆一畫繪下了保險柜開鎖示意圖,密碼盤、固定手把、開門手把,以及三位密碼刻度的標示,清晰明了。還有詳細的文字,第一步干什么,第二步干什么……

他一絲不茍的程度,有點像人們所說的極致。

(四)

2012年春節剛過,一封近5000字的長信,擺在了基地司令員的案頭,是關于基地建設發展的想法,言辭激烈,語氣率直。信是他寫的,看得出很著急。直到司令員和他一起商定,安排人員和經費對他所提的發展路線進行研究,他繃緊的臉松了下來,笑了。

住院期間,他和來看望他的基地司令員閉門談了一個多小時。他也感嘆,一生最大的缺點是說話直率得罪人,不懂人情世故,不會“做人”……

他說話硬,直來直去,不繞彎子。乍一聽,難以接受,時間長了,都知道他不玩虛的,一輩子有自己的做事和做人原則。就像他去世前說自己,“我不善于交往活動,實事求是搞科學。”

凡是和他有過接觸的人,都知道他講原則不是空的。他參加學術評審會,從來不收評審費,不讓參評人員上門拜訪。從沒有接受過一個人的禮物,材料都是通過郵局或其他人捎帶的,他只要材料,不要見人。科研成果報獎時,他總是把自己名字往后排,不是自己主持的項目堅決不掛名。平時專門的請客吃飯他概不參加,就喜歡自助餐。討論會上該說就說,不管在座官大官小。

他有“三個不”:不是自己研究的領域不輕易發表意見、裝點門面的學術活動堅決不參加、不利于學術研究的事情堅決不干。

2005年,東北某大學邀請他當名譽教授。他說:“我們研究領域雖然接近,可是距離太遠,鞭長莫及的,我給不了什么指導,這掛名教授我還是別當了。”

去年,在安徽黃山召開評審會,會議主辦方請他當主審。他老老實實地說,第一個成果跟我研究方向有點關系,但也夠不上當主審,第二個成果不是我的研究領域,我當不了評委,你們抓緊時間再找人吧。

他說,自己雖然是院士,只算得上某個領域專家,不可能樣樣都懂,樣樣都精。而且專業越深就越窄,別的懂的就越少。

他工資不低,所以掏錢時并不手軟。老戰友在外地聚會,他說戰友們轉業早,工資不高,他慷慨解囊。青海玉樹地震,他悄悄捐了3萬元。

但他自己,一塊手表用了15年,一個游泳帽用了19年,一個公文包用了20多年,一個鋁盆補了又補舍不得扔。他搞實驗,動手能力強,家里的沙發和床是他用包裝箱拆下的木板做成,沙發套是老伴親手縫制。客廳里的小木椅是他用家里鋪完地板后剩下的廢料,花了半天時間敲打好的。屋里的燈也是他引了一根電線加一個燈管改造而成。

去世后,學生們收拾他的衣物,除了軍裝,沒找到幾件像樣的便裝,兩件毛衣還打著補丁。

他偶爾也享受過一次,他和老伴去郊外一個農家樂吃飯,點了一個“大豐收”,就是玉米、南瓜、花生幾個菜煮在一起,他從來沒吃過,對這個組合菜贊不絕口,對老伴說咱們回去也做這個。

他的學生們說,老師是一個心里有愛的人,長時間接觸,感受得更深。他戴了15年的手表,是大學母校百年校慶時送的紀念品,他一直戴著,舊了磨手,就用透明膠粘上。他去世后,護士想把手表摘下來,老伴理解他,說老林喜歡,就讓他帶著走吧。

他帶過的每位學生,都在他的電腦里有個屬于自己的文件夾,每一個文件夾都詳細記錄著每個人的技術專長、培養計劃和施教方案。

住院期間,他讓學生們將各自的文件夾拷貝走,這時學生們才發現,從跟他的第一天起,短的三四年,長的十幾年,他都詳細準確地記錄下了每個人的成長足跡。

去世前三天,他寫下這輩子的最后338字,雖然手抖得厲害,但字跡工整,沒有一絲潦草。這是他給學生寫下的論文評閱意見。他在5月的最后一天去世,這個學生在6月通過了畢業論文答辯。

(五)

第一顆原子彈爆炸前一年,南京大學的高材生黃建琴參軍到了馬蘭,她也搞核試驗,是后來馬蘭有名的“核大姐”之一。

與他長達近半個世紀的相伴,黃建琴總習慣一個人的生活。最后,她含著淚說,老林的最后幾天,是她跟他呆在一起最長的一段時間。

他欠家里人太多,特別是對女兒一直有著愧疚。他帶的23名學生都是科技精英,卻沒時間管女兒的教育,女兒沒讀過大學。他只好對女兒說,你是我們的第一個孩子,我們沒有教育孩子的經驗,你是我們的試驗品,就多擔待點吧。女兒出嫁,他在外執行任務。女兒辦完結婚證,背著簡單的行囊進了丈夫家。兒子結婚,他也一直沒抽出時間和親家見面,婚禮由對方一手操辦。

他不是個完人,但他被家人理解。老伴說,“這一生我陪伴他,我覺得我值。因為,他為國家、為人民、為黨,做好了他應該做的事情,良心上沒有愧對黨和人民對他的培養。”

他去世后,10萬元慰問金交到老伴手上,她深深地鞠了一個躬表示謝意,說:“這些錢就當做他的最后一次黨費吧,這也應該是他的心愿。老林一輩子干了他喜歡的事業,他對黨和國家的愛刻骨銘心。”

女兒說,很多人說林院士一輩子沒享過福,但我知道父親不是這樣的。他對幸福的理解不一樣,他說過他這一輩子真的很愉快。

參加第一次核試驗的人們回憶起,那個時候他一股朝氣勃發的勁兒;到生命的最后一刻,雖然年紀大了、人滄桑了,他蓬勃的朝氣、工作的熱情一點沒變。人們在想,是什么支撐著他走出了比75年更長的生命跨度?

創造了馬蘭精神、見慣了英雄的馬蘭人送給他一副挽聯,為他送行:“鏗鏘一生,苦干驚天動地事;淡泊一世,甘做隱姓埋名人”。

-25℃,海拔4600米,軍馬訓練正當時

-25℃,海拔4600米,軍馬訓練正當時 歐冠:巴黎圣日耳曼隊晉級八強

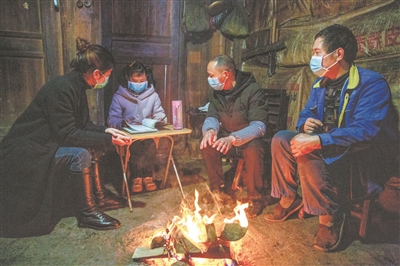

歐冠:巴黎圣日耳曼隊晉級八強 山中送教

山中送教 山東沂水縣富網格員爭做最美“逆行者”

山東沂水縣富網格員爭做最美“逆行者” 山東郯城:戰“疫”也丟不掉貧困戶

山東郯城:戰“疫”也丟不掉貧困戶 郭鳳學:一腔熱血為民情 眾志成誠克時

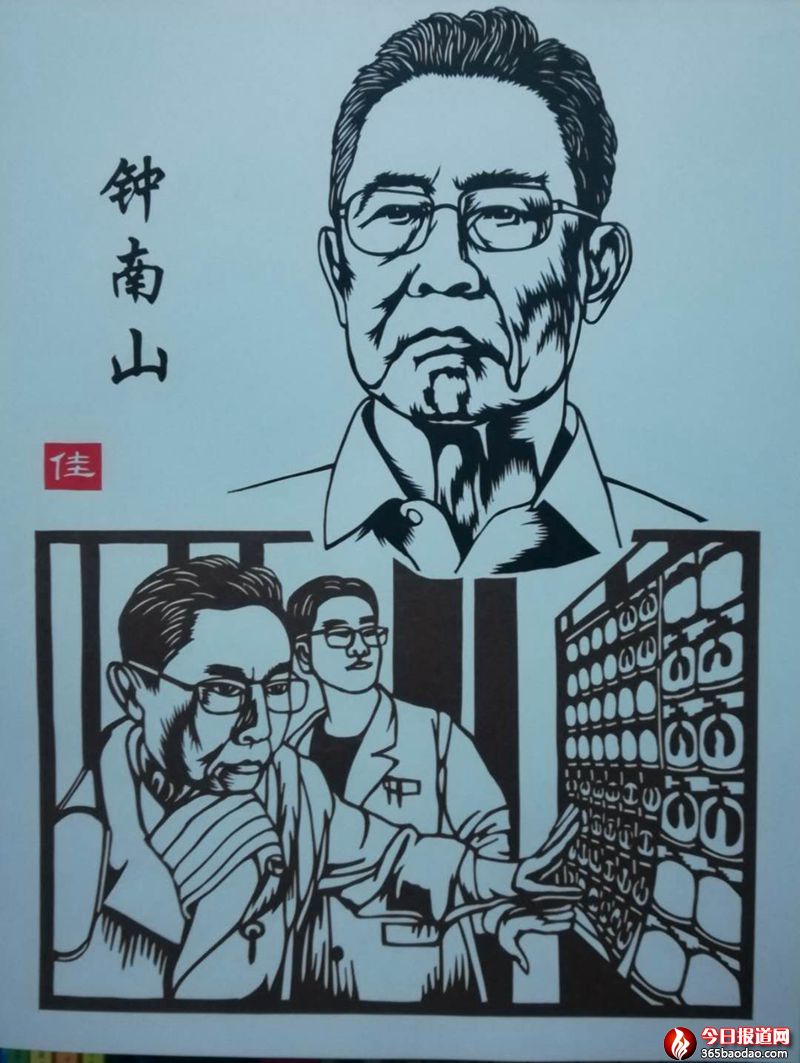

郭鳳學:一腔熱血為民情 眾志成誠克時 “以藝抗疫” 老黨員老義工刻紙達人創

“以藝抗疫” 老黨員老義工刻紙達人創 慕軍祿:負重前行的老兵

慕軍祿:負重前行的老兵

習近平深入武漢社區現場照片

習近平深入武漢社區現場照片 習近平考察火神山醫院,看望慰問患者和

習近平考察火神山醫院,看望慰問患者和 口罩后的戰“疫”面孔

口罩后的戰“疫”面孔 共同戰“疫” 從“心”開始 ——武警上

共同戰“疫” 從“心”開始 ——武警上 四川省調撥20萬毫升血液支援湖北

四川省調撥20萬毫升血液支援湖北 被原子彈炸成人間煉獄的長崎 如今是什么

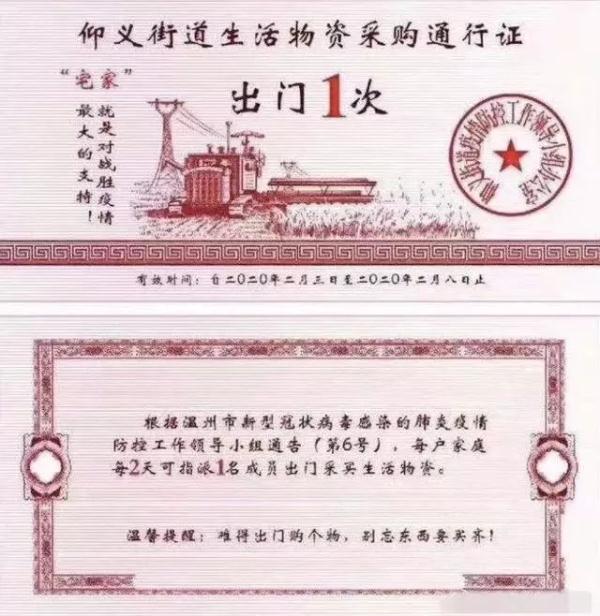

被原子彈炸成人間煉獄的長崎 如今是什么 第一屆全國小區“出入證”大賞!硬核了

第一屆全國小區“出入證”大賞!硬核了 武漢首個方艙醫院開始收治病人

武漢首個方艙醫院開始收治病人  朱镕基關心人民吃飯穿衣 在河南周口考

朱镕基關心人民吃飯穿衣 在河南周口考 不辭羸病臥殘陽 ——“528編輯”王秉

不辭羸病臥殘陽 ——“528編輯”王秉 山東郯城:外地“一家人”發放2200個“

山東郯城:外地“一家人”發放2200個“