2016年,李中清(右)與其父李政道合影于李政道90歲生日當天。圖/受訪者提供

李中清緩慢地走向講臺。他有著典型的“美式身材”和一張中國人的面孔。笑起來眼睛瞇成一條縫,臉頰兩側微微鼓起,那種與年齡無關的少年感,和他的父親李政道一模一樣。

臺下的很多同學并不知道他和李政道的關系。

中國人民大學的主持人介紹他:香港科技大學人文與社會科學學院院長,歷任加州理工大學教授、密歇根大學教授、北京大學長江學者。 “他是將社會科學的定量方法應用于歷史數據分析的先行者。”

作為加州學派的代表史學家之一,無論從履歷還是研究成果上看,李中清都已經憑自己的努力占有一席之地,無須靠父親揚名。

從小他就想要擺脫父親的影響,因此選擇與物理截然不同的歷史作為發展方向。他研讀繁體典籍,苦練中文。他咬字清晰,表達流暢,雖然帶著“美國腔”。“中國正在從考試國家變成考試社會。”他說。

這是2017年12月的北京。李中清獲邀作一場題為“民國時期高等教育與女性的教育和職業發展”的演講。

“一切歷史都是當代史”。從民國時期的各高校單獨考試,多校聯考,到1952年全國統一考試制度的建立,李中清認為,高考改變了中國。

父親的熏陶

從小,李中清就常聽父親說,是高考改變了他的命運。

1943年,17歲的李政道考入浙江大學化工系。此前由于戰亂,他數次輟學,輾轉多地,始終沒有獲得過任何正式的小學、中學文憑。

當時,中國高校普遍采取靈活多元的招生方式,單獨招生與聯合考試并存,只要年齡和成績達標,不需初高中文憑,也可以直接錄取。

考入化工系后不久,在浙大物理系教授束星北和王淦昌的引導下,李政道的興趣逐漸轉向物理,并在大二轉入國立西南聯大就讀。后在吳大猷教授的推薦下,他大學未畢業便赴美國芝加哥大學攻讀碩士。由于表現優異,芝加哥大學教務長親自給校長寫信說明情況,李政道被學校破例錄取,成為世界級物理大師恩里科·費米(Enrica Fermi)的研究生。

講到這里,李中清停頓了一下,他睜大眼睛,自己笑開了。“所以,我爸爸高中文憑沒有,大學文憑也沒有。博士是他唯一的文憑。”

博士畢業七年后,31歲的李政道因與楊振寧合作提出“弱相互作用中宇稱不守恒理論”,共同獲得1957年的諾貝爾物理學獎。

李中清常聽父親說,他的事業是從高考開始的,沒有高考制度,就不會有后來的李政道。

李中清15歲讀高中時,對父親說,自己以后不要學理科,不從事自然科學和應用科學,要研究人文社會科學。

1970年,他以SAT滿分的成績進入耶魯大學歷史學系,師從考古學家張光直,開始系統學習中國古代史。1974年至1983年,他在芝加哥大學歷史學系繼續攻讀碩博,導師是史學泰斗何炳棣先生。

何炳棣的研究領域是明、清中國的人口和社會結構問題,致力于探索明、清時期中國社會組成及階層流動。

何在《中華帝國晉升的階梯》一書中指出,明清中舉者中大約有40%出身于前三代無功名的寒門之家,中國教育與政治精英的來源相當多樣化,階層流動性較強。

但1865年以后,清朝進士獲得者一直為官宦子弟壟斷,科舉制之下的社會流動性降到了最低。

有學者指出,如果考慮家族與姻親關系,明清以來科舉的真正獲益者,可能只有約三百個大家族,且高度集中在江南、直隸等少數地區。

何炳棣對科舉制與明清社會流動的研究,給了李中清很大的啟發。他從科舉想到了高考。

在幫助父親處理大量的學生申請材料時,李中清對高考有了更為直觀的認知。

從1979年開始,李政道牽頭創立了中美聯合培養物理類研究生項目(簡稱CUSPEA),通過與美國高校合作、自主命題的方式,用CUSPEA考試取代了當時在中國還沒有開展的TOEFL、GRE等成績認證考試。

每年,李中清都要整理一百多份申請材料。讓他感到驚奇的是,這些優秀學生的來源非常多樣化,既有北京大學、清華大學等老牌名校,也有云南大學、蘭州大學等偏遠地區的大學。這與美國的精英學生集中在哈佛、耶魯、普林斯頓等常青藤聯盟的情況非常不同。

然而,從上世紀80年代中期開始,生源逐漸集中化,從原來的“遍地開花”,變成北大、清華、中科大等少數幾所大學。

李中清很快意識到這個轉變,他對變化背后的邏輯愈發好奇。

1973年,李中清第一次來到中國,作為被周恩來特批的三位華裔后代之一,在復旦大學體驗中國的“革命”。

和任何一個成長于60年代末、70年代初的美國青年一樣,李中清反對越戰,因參加耶魯學生運動被抓,厭煩冷血的資本主義社會,對當時正發生在中國的“革命”有著天然的好感。

來到中國以后,他才發現,革命遠比自己想象的復雜。

每天,都有人向李中清宣揚社會主義的優勢和資本主義的劣勢,由于語言不通,反駁往往是無效的。“他們態度很硬,很硬地壓我,我有一點反感。”

另外兩位華裔后代回國后均寫了他們在中國的經歷,但李中清沒有。或許是從小受父親影響,在思考問題時,他明顯有一種理科式的嚴謹和注重證據的習慣,因此情緒上的感受并不能滿足他的好奇心。

1977年,中國恢復了高考,這個標志性事件也成為了李中清研究的一個發端。而他對高考的關注,在1998年迎來了一個契機。

學籍卡中的秘密

1998年5月4日,北京大學百年校慶。為了和國際一流大學接軌,北大提議將現存檔案數字化。當時正在北大做客座教授的李中清,對建立數據庫很熟悉,愿意提供資金支持。

他很快發現,這些需要電子化的檔案包括大量的學籍卡信息,而這里面隱藏著一個他多年來一直渴望揭開的秘密:高考。

于是他跟時任北大副校長遲惠生、分管檔案的副校長何芳川商議,能否把這些學籍卡信息單獨整理出來,創建一個數據庫,并通過計量方法進行分析。但對于能得出什么結果,李中清不敢保證。

從1983年起,他就開始收集中國東北各地的歷史人口史料,并建立起基于八旗戶口冊的中國多代人口數據庫。

北大的一個顧慮是,學籍卡信息涉及到大量學生隱私,如何在合法范疇內進行學術研究有待商榷。另一方面,他們還擔心,研究結果是否會對學校的形象造成影響。

上世紀90年代末,輿論對北大多有批評,“寒門再難出貴子說”廣泛流傳。根據當時影響甚廣的“最大限度維持不平等假說”,在某一給定教育階段上,較高階層總是教育擴張的最先受益者,只有當他們的需求完全滿足后,教育擴張的好處才會輪到較低階層。

北京大學教育學院教授劉云杉后來的研究似乎印證了這一假說。據她統計,1978年至1998年,來自農村的北大學子比例約占三成,上世紀90年代中期開始下滑,2000年至2011年,考上北大的農村子弟只占一成左右。

學籍卡為判斷一個學生的社會來源和教育上升途徑提供了最核心、最重要的信息。學籍卡的信息包括學生的父母單位、父母職業、家庭出身、家庭地址和主要求學經歷(入學前畢業學校)等,少部分學籍卡還提供了家庭收入、父母教育狀況等內容。

經過多次溝通和協商,北大校方最終同意,李中清團隊在不直接接觸數據的條件下,可以使用進行研究。

北大先將1952至1999年間64500多位北大學生的學籍卡數據,手動錄入電腦。為保護學生隱私,一律隱藏了學生的姓名和照片。李中清團隊將統計軟件在儲有數據庫的電腦上運行,不能提取原始檔案。

李中清說,他們一共被允許進館三次。

南京大學歷史系副教授梁晨是團隊的核心成員之一,他告訴《中國新聞周刊》,由于接觸數據困難,每次進館前,他們都要開很長時間的會,論證各種可能性。

以職業為例,他們一開始認為可以把村主任算作農民,但運算后發現,北大學生父母是干部的比例有點低,可能有人會提出質疑,于是最終將村主任劃入干部一檔。

與北大相比,蘇州大學的態度要開放一些。自2007年開始,李中清團隊開始將蘇州大學1933~2003年間的86393份學籍信息錄入數據庫,與北大的分析同時進行。

北大和蘇大作為教育部直屬大學和江蘇省高校的代表,其生源構成,分別反映了全國范圍精英教育的生源狀況,和省級高校的生源狀態。

2008年,研究已經初步完成。當年1月,李中清團隊對北大公布了研究成果。

會議由現任北大校長、時任常務副校長林建華主持,教務部主任、研究生院院長及社會科學部的領導均列席在側。

現場的氣氛有些緊張。林建華后來告訴李中清,北大確實有些擔憂,不知道會揭示出什么樣的結果。

令李中清意外的是,結果與他預想的非常不同。他的團隊此前認為,中國的精英教育應該在改革開放后,越來越接近西方社會,不平等問題較突出。

而研究表明,在中國的上世紀50年代至90年代末,約有35%~40%的教育精英來自工農家庭,社會上層子女壟斷教育的狀況被打破。

即便是改革開放后,隨著財富不平等的加劇,精英大學中工農家庭學生的比例依然相當穩定,能夠保持在1/3到四成之間。

而在美國,半數以上的精英大學生來自5%最富有的家庭。

因此,在實現精英教育生源多樣化,給予社會中下層子弟教育晉升途徑方面,新中國通過高考所取得的成績,不僅相對于自身傳統(科舉)是成功的,也優于歐美發達國家。

這一現象,被李中清的團隊稱為“無聲的革命”。

向中下層“開門”

李中清的研究表明,建國后工農子弟比例提升,是因為中國在建國后,一直執行“教育向工農開門”的政策,大學招生時明確規定,在同等條件下優先招收工人、農民以及華僑、革命烈士子女。

1972 年,蘇州大學的第一批工農兵學員中,農民子弟高達56%。但此后,農民子弟比例迅速下跌,跌至30%以內。

在“文革”期間,地主富農子弟基本退出了蘇州大學,中農、上中農子弟的比例也持續下降,而貧下中農一騎絕塵。

兩所大學的工人子弟比例,幾乎都在1973 年前后達到了歷史最高峰,其中北大甚至超過了30%,此后有所收縮。

這一期間,干部子女通過推薦上大學的概率,要遠遠高于工農子弟。李中清團隊引用了鄧賢在《中國知青夢》中提及的數據,1972 到 1976 年,70%通過推薦上大學的學生,是干部子女或者有政治背景。

1977年恢復高考后,農民子女的比例一度跌到谷底。蘇大農民子女比例在1978年降到13%,是1949年后的最低點,此后有所回升,維持在25%左右。北大農民子女比例在1980年代基本維持在15%~20%之間,1990年代基本維持在10%以上。

與農民子弟的情況類似,工人子弟比例也出現了較大下降。在整個 1980 年代,北大和蘇大的工人比例持續下滑。一直到1989 年以后有所上升。到20世紀末,北京大學和蘇州大學的工人子弟比例已經超過了20%。

研究指出,這種現象與1990 年代以來工人群體的不斷擴大有關。新中國成立之初,工人只占工農總體的1/3左右,到1990年代已經達到了一半,其中很多是進城打工的農民工。

從工農總體來看,北大自1981年以來一直維持在30%~40%。蘇大自1981年以來,只有3年低于39%,1994年以后則超過45%,1999年以后更是接近50%。

這說明,中國精英教育至少在21世紀初以前,具有相當的社會流動性,起到了向社會中下階層“開門”的效果。

另一方面,干部子女在高考恢復后的增長趨勢非常明顯。在北大,干部子女從80年代的20%多,到90年代初期的30%多,1997年則達到39.76%。蘇大干部子女也在90年代增至30%多。

李中清觀察到,干部的性質在這一過程發生了有趣的轉變。高考恢復后,黨政干部和其他干部子女占比持續降低,但企業干部子女增長迅速,到2002 年以后已經超過半數。報告指出,這種現象與改革開放后的經濟發展現實有關。

從 1952~1999 年總體看,26.2%的北大學生是干部子女,37.46%的學生是專業技術人員子女,19.97% 的學生有家長是農民,18.05%的學生有家長是工人。蘇大的數據與之相似。

梁晨強調,他們的研究并非在說明中國高等教育越來越公平,而是試圖證明,隨著改革開放后財富不均的加劇,工農子弟的入學機會當然受到擠壓,但中國的高考,其實從某種程度上抵御了這種經濟的入侵。

“西化”趨勢

截至1999年,共有約6500所中學給北京大學提供過生源。其中, 7.39%的北大本科生來自排名前5的中學,占所有向北大輸送學生學校總數的0.08%。占來源中學前3.08%的中學(約200所)輸送了41.1%的北大學生。前5%的中學輸送了50%的北大學生,前20%的中學輸送了接近80%的北大學生。

蘇州大學的情況與之類似。

恢復高考后,北大學生的來源更加廣泛,從1950年代的400~500所中學,增至1000所左右,并一直保持穩定。但是,這一數字在全國普通高中及完全中學總數中的占比,尚不到8%。

教育部1981年統計,全國共有重點中學4016所(占全部中學的3.8%),其中首批辦好的重點中學696所。

統計結果顯示,除去“文革”時期推薦的工農兵學員,北大學生中有54%來自這696所重點中學。

另外,來自海南、貴州等省的學生,集中在極少數位于城市的重點中學。在來自海南的北大學生中,70%來自同一所重點中學。李中清團隊認為,越是不發達地區,重點中學越重要。

這些重點中學通過實行住校制度與強化訓練,削弱了家庭背景對子女教育成功的影響,使得一部分家庭文化資源相對薄弱的工農子女,能夠和干部、專業技術人員子女一樣,贏得高考。

李中清認為,在中國現行體制內,強調“勤勞”和“投入”的學習方法,確實最大化地彌補了城鄉學生之間、不同家庭背景學生之間因出生環境不同而導致的命運差別,使得中國大學的生源多樣性得以產生和延續。

他得出結論,鄉鎮學生要想進入精英大學,首先必須進入本縣的重點中學。所在區縣的經濟、教育越落后,這一標準越適用。

然而,一直致力于推動教育均衡化的北京大學教育學院劉云杉對這一結論抱有疑慮。她在與應星共同撰寫的《“無聲的革命”:被夸大的修辭——與梁晨、李中清等的商榷》中指出,在資源上,無論是教育經費、師資力量、實驗設備,還是校舍條件,縣中學都很難與大中城市的同類重點中學相比。

“上世紀90年代中期以后農村學生比例下降,這才是根子上的原因。”

她指出,所謂接受優質高等教育的農村生源在減少,外顯的表征是高考中能考出高分的農村考生減少了,看起來是高等教育的錄取問題,實際上往前推是高中階段教育的問題,再往前推,則是義務教育階段的問題。

李中清也承認,他撰寫報告時是2008年,那時候超級中學的現象還沒有那么嚴重。

而當超級中學與自主招生等多元化的選拔方式結合起來,農村考生進入精英大學的機會再次被擠壓。

據媒體報道,2010年,北大、清華在陜西自主招生名額的98.9%、保送名額的97.3%,都被西安的“五大名校”(即西工大附中、高新一中、西安鐵一中、西安交通大學附中、陜西師范大學附中)壟斷,其中西工大附中一所學校的保送、自招名額就占到全省的五成左右。

2012年,清華大學課題組抽樣調查顯示,生活在直轄市的學生,獲得自主招生名額的可能性是農村學生的5.5倍。非農戶口學生中,有0.8%的比例能夠獲得保送資格,而農業戶口學生的比例只有0.3%。

2017年6月,李中清和梁晨等人在《社會學研究》上發表論文《江山代有人才出——中國教育精英的來源與轉變(1865-2014)》,把中國近150年分成四個階段:

1865——1905年,官員與科舉成功者子弟成為了教育精英的壟斷者。

1906——1952 年,商人和專業技術人士等新職業群體代替傳統官員,在教育精英的家長職業中占據明顯優勢。

1953——1993年,工農或無產者子弟成為新的優勢群體。

1994——2014年,有產者和工農無產者子弟混雜,但有產者子弟的優勢逐漸顯現。

李中清很擔憂,中國會越來越接近西方社會,逐漸喪失現有的發掘人才的優勢。

調查顯示,在美國最優秀30所大學中的多數學生,來自全美家庭收入后50%家庭的學生比例,從1983年的20%~30%下降到2003年的10%~15%,短短20年間減少了一半。

李中清團隊指出,如何保持過往“無聲革命”的成果,是當下高等教育的重要課題。

梁晨還記得一個細節:在北大宣布結果時,在場的老師突然意識到,原來身邊有這么多人和自己一樣,都是農民家庭出身。而現在,他們是科學家、學者、學校高層,手里掌握著眾多學生的命運,甚至中國的未來。

-25℃,海拔4600米,軍馬訓練正當時

-25℃,海拔4600米,軍馬訓練正當時 歐冠:巴黎圣日耳曼隊晉級八強

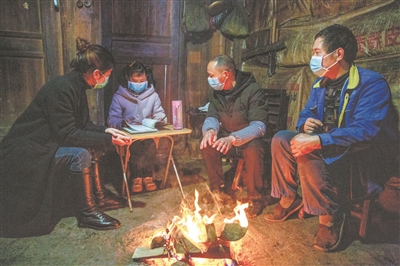

歐冠:巴黎圣日耳曼隊晉級八強 山中送教

山中送教 山東沂水縣富網格員爭做最美“逆行者”

山東沂水縣富網格員爭做最美“逆行者” 山東郯城:戰“疫”也丟不掉貧困戶

山東郯城:戰“疫”也丟不掉貧困戶 郭鳳學:一腔熱血為民情 眾志成誠克時

郭鳳學:一腔熱血為民情 眾志成誠克時 “以藝抗疫” 老黨員老義工刻紙達人創

“以藝抗疫” 老黨員老義工刻紙達人創 慕軍祿:負重前行的老兵

慕軍祿:負重前行的老兵

習近平深入武漢社區現場照片

習近平深入武漢社區現場照片 習近平考察火神山醫院,看望慰問患者和

習近平考察火神山醫院,看望慰問患者和 口罩后的戰“疫”面孔

口罩后的戰“疫”面孔 共同戰“疫” 從“心”開始 ——武警上

共同戰“疫” 從“心”開始 ——武警上 四川省調撥20萬毫升血液支援湖北

四川省調撥20萬毫升血液支援湖北 被原子彈炸成人間煉獄的長崎 如今是什么

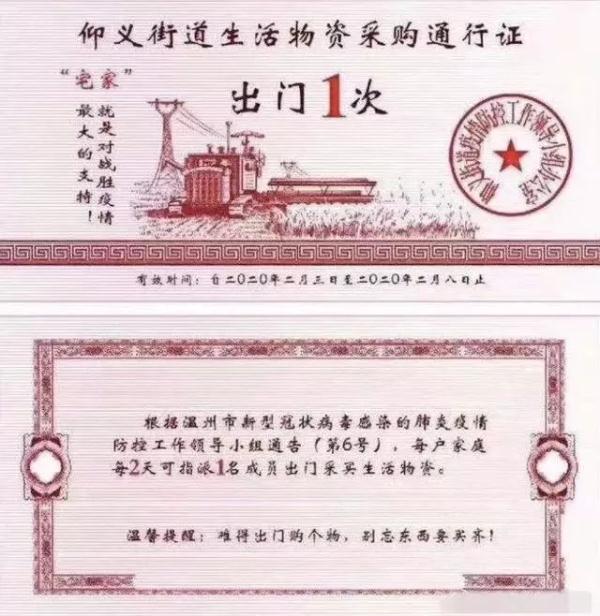

被原子彈炸成人間煉獄的長崎 如今是什么 第一屆全國小區“出入證”大賞!硬核了

第一屆全國小區“出入證”大賞!硬核了 武漢首個方艙醫院開始收治病人

武漢首個方艙醫院開始收治病人  朱镕基關心人民吃飯穿衣 在河南周口考

朱镕基關心人民吃飯穿衣 在河南周口考 不辭羸病臥殘陽 ——“528編輯”王秉

不辭羸病臥殘陽 ——“528編輯”王秉 山東郯城:外地“一家人”發放2200個“

山東郯城:外地“一家人”發放2200個“