對學生家長來說,家長群的種種奇葩“畫風”已經讓人苦惱不堪,而它的升級版“家委會”則更讓人頭疼。

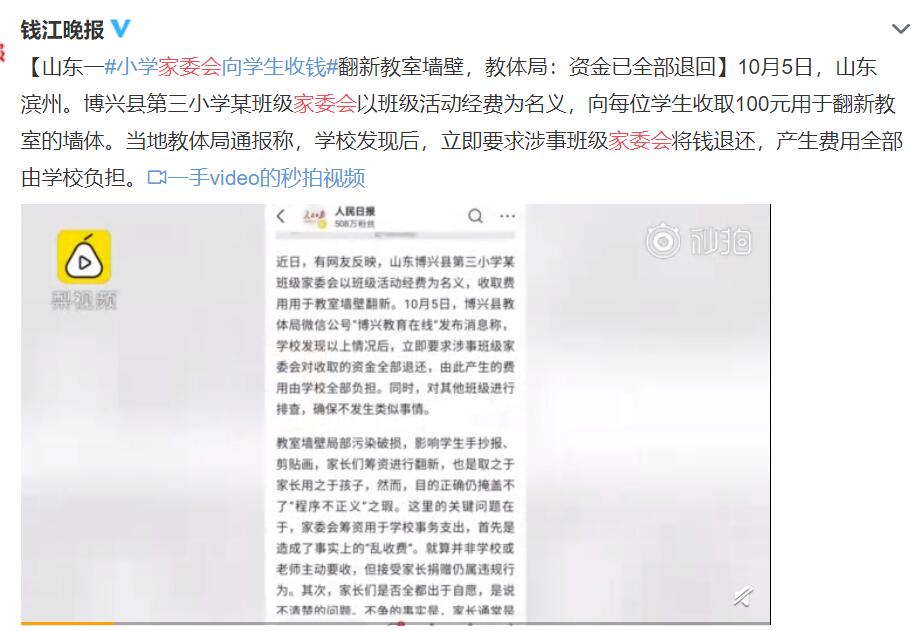

據錢江晚報報道,在山東濱州,博興縣第三小學某班級家委會以班級活動經費為名義,向每位學生收取100元用于翻新教室的墻體。當?shù)亟腆w局通報稱,學校發(fā)現(xiàn)后,立即要求涉事班級家委會將錢退還,產生費用全部由學校負擔。

如今不少學校都成立了家委會,有的是學校牽頭組織,有的是家長自發(fā)組織,本意都是為了促進家長與學校溝通。然而家長“拼背景”、學校“甩鍋”、孩子“受照顧”等問題也隨之而來。

家委會是怎么來的?

家委會來源于2012年2月教育部發(fā)布的《教育部關于建立中小學幼兒園家長委員會的指導意見》。指導意見要求,“有條件的公辦和民辦中小學和幼兒園都應建立家長委員會”。

關于家委會的任務,指導意見中明確:“家長委員會應在學校的指導下履行職責。”

指導意見要求“發(fā)揮好家長委員會支持學校工作的積極作用,具體而言,包括重點做好德育、保障學生安全健康、推動減輕中小學生課業(yè)負擔、化解家校矛盾等工作”。

不過在家委會的產生方式上則較為籠統(tǒng):“學校組織家長,按照一定的民主程序,本著公正、公平、公開的原則,在自愿的基礎上,選舉出能代表全體家長意愿的在校學生家長組成家長委員會。特別要選好家長委員會的牽頭人。要從實際出發(fā),確定家長委員會的規(guī)模、成員分工。”

家委會的“異化”

從官方的意見中可以看出,家委會的設立目的就是支持并輔助學校工作,不過在實際操作中卻產生了“異化”,出現(xiàn)了家委會“越權”、學校“甩鍋”等問題。

日前,新民晚報報道稱,上海某學校上演了一出“競聘家委會領導”的鬧劇,海歸博士、外企高管各顯其能:“上臺要有演說口才,回家要會做PPT,還要能拉得到活動贊助,而且男的最好要帥,女的最好要美,這樣才能代表班級或學校的形象。”而普通家長就只能淪為“炮灰”。

眾多家長為家委會競選“擠破頭”,學校往往對此也采取放任態(tài)度,一方面是家長希望給孩子爭取到更多利益,另一方面是學校也希望有家長為其分擔工作與風險。

根據新華社此前的報道顯示,有些學校的家委會存在一些“潛規(guī)則”。比如說遇到一些學生選拔活動時,一般由家委會先“瓜分”一遍,剩下的才到班級里,有的甚至名額都在家委會里“消化”了。

武漢一所高中家委會成員劉女士坦言,自己是積極爭取進入家委會的,班級QQ群、微信群都是自己組建的,后來也就順理成章成為家委會會長。“如果不是為了讓孩子能有更多關照,我何苦加入家委會。”

從校方角度來看,一些繁雜瑣碎的工作,都可以交給家委會去“承辦”:組織春游、舉辦運動會、上下學疏導交通、甚至看晚自習等等,都可以交給家委會來辦。

一些學校驚喜地發(fā)現(xiàn),家委會的存在可以減輕自己很多工作量,于是,在家委會中越積極主動的人,他的孩子就越有可能受到更多的“關注”。自媒體“冰川思想庫”甚至認為,這是一種隱形的權力尋租,是一種新型的賄賂,只不過不是金錢,而是時間和精力。

家委會不應淪為“傳聲筒”

家委會的“異化”,源于對其定位的錯誤認識。

上海師范大學初等教育學系主任王健認為,許多家長為進家委會擠破頭,是因為對家委會的基本職責與運作機制不了解,甚至將家委會官僚化、人情化,不是定位于溝通家校之間的橋梁,而是變成學校的代言人、傳聲筒,這就異化了建立家委會的初衷,也模糊了家長與學校各自權利與義務的邊界。

21世紀教育研究院副院長熊丙奇說,學校推進現(xiàn)代治理的目的,就是要厘清舉辦者、辦學者、教育者、受教育者、社會機構的權責邊界,家委會是代表受教育者,維護受教育者的權利。從尊重教育者的教育權出發(fā),家委會就不能干涉課堂教學,“替代教師”。

熊丙奇認為,家委會參與學校管理、監(jiān)督,主要應集中在保障學生權利領域,比如學校收取額外費用、訂購校服、食堂衛(wèi)生安全等,這是發(fā)揮家委會作用的領域。但現(xiàn)實中,很多學校要讓家長扮演的角色,卻是學校的“幫手”,把家長變?yōu)閷W生家庭作業(yè)輔導員、批改員,不但讓家長不堪重負,還讓家長與孩子的親子活動、交流減少,把學生包圍在密不透風的應試教育環(huán)境中。

筆者認為,教育無小事,作為學校與孩子的橋梁,家委會一旦“異化”為成人世界的“明爭暗斗”,對孩子的影響將難以估量。對家委會的問題,我們不能放任不管,也不能“一棒子打死”,應該努力讓家長、教師、學校各歸其位,進而發(fā)揮其積極作用。

北京:留學生感受中國年味

北京:留學生感受中國年味 新疆多方力量增援伽師 救援工作仍在持續(xù)

新疆多方力量增援伽師 救援工作仍在持續(xù) 戴口罩能否防住新型冠狀病毒?一篇文章

戴口罩能否防住新型冠狀病毒?一篇文章 跟著“快遞小哥”送年貨:“晚點回家 早

跟著“快遞小哥”送年貨:“晚點回家 早 過了大寒,就是年

過了大寒,就是年 濟南·中關村信息谷創(chuàng)新中心聯(lián)合濟南高

濟南·中關村信息谷創(chuàng)新中心聯(lián)合濟南高 2019“鳥巢杯”全國青少年冰雪文化藝術

2019“鳥巢杯”全國青少年冰雪文化藝術 中國第一女巨人姚德芬,身高2.36,比姚

中國第一女巨人姚德芬,身高2.36,比姚

山東省十三屆人大三次會議隆重開幕

山東省十三屆人大三次會議隆重開幕 山東省十三屆人大三次會議主席團舉行第

山東省十三屆人大三次會議主席團舉行第 走進“死亡之海” 探訪給地球做“CT”的

走進“死亡之海” 探訪給地球做“CT”的 候鳥“戀”上洞庭湖,回歸自然成就的奇

候鳥“戀”上洞庭湖,回歸自然成就的奇 熊貓戲初雪

熊貓戲初雪 中國首次在南極宇航員海開展海洋生態(tài)調

中國首次在南極宇航員海開展海洋生態(tài)調 2020年的第一場雪,來啦

2020年的第一場雪,來啦 鐵道“保姆”寒冬體檢高鐵大橋

鐵道“保姆”寒冬體檢高鐵大橋 90歲“人民幣女郎”梁軍去世 系新中國第

90歲“人民幣女郎”梁軍去世 系新中國第 清華教授去世,超千萬財產“曝光”,他

清華教授去世,超千萬財產“曝光”,他